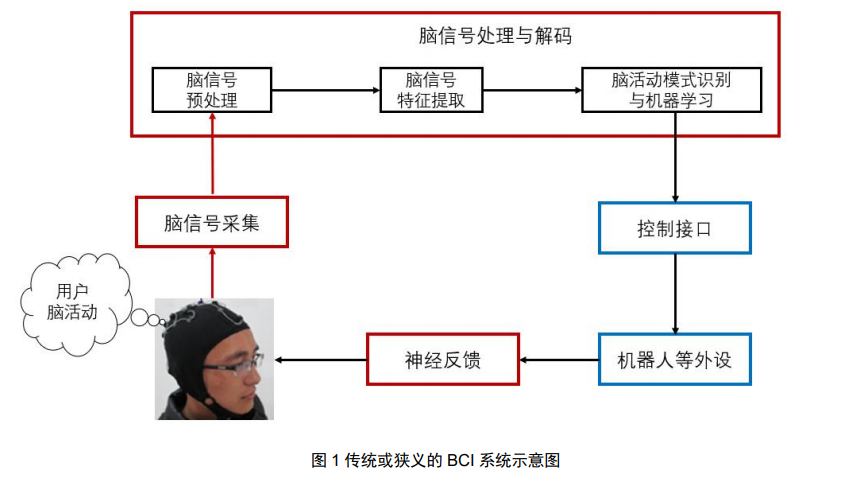

隨著腦機接口(Brain-computer interface, BCI)的發展,其內涵和外延也在不斷豐富。傳統或狹義的 BCI 是指利用中樞神經系統產生的信號,在不依賴外周神經或肌肉的條件下,把用戶或被試的感知覺、表象、認知和思維等直接轉化為動作,在大腦(含人與動物腦)與外部設備之間建立直接的交流和控制通道[1][2][3],其目的主要是為疾病患者、殘障人士和健康個體提供可選的與外部世界通信和控制的方式,以改善或進一步提高他們的生活質量[4][5]。這類 BCI系統主要由大腦向外部設備輸出通信或控制指令(輸出式 BCI),并把結果通過神經反饋給用戶或被試形成閉環以調節其腦活動信號,從而提升腦機交互的性能。

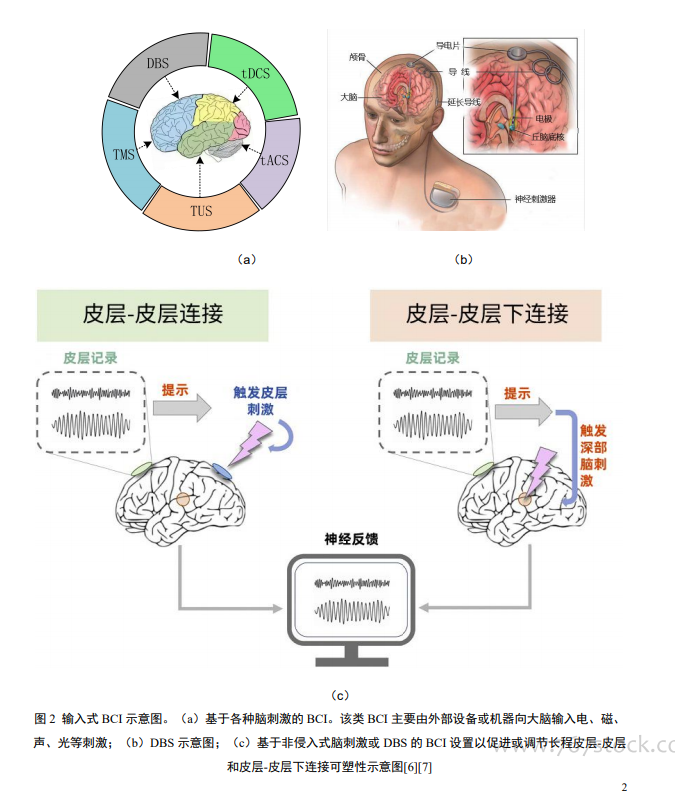

廣義的 BCI 包含上述狹義的輸出式 BCI 和輸入式 BCI,實際上,這兩類 BCI均可以由神經反饋構成交互式的閉環系統(即交互式 BCI),主要看是以輸出式為主還是以輸入式為主,取決于所設計 BCI 的主要功效。隨著 BCI 的深入發展,出現了 BCI 醫學,特別是 BCI 的哥白尼革命:從環境控制到監測大腦變化[7],這為人腦狀態監測(如癲癇發作監測和疲勞監測等)與調控康復等多種功效的BCI 提供了新途徑。不同類型的 BCI 有不同的應用,在本白皮書中不同的部分或場合會使用或側重不同的 BCI 定義,不再特別聲明,可根據具體內容理解。

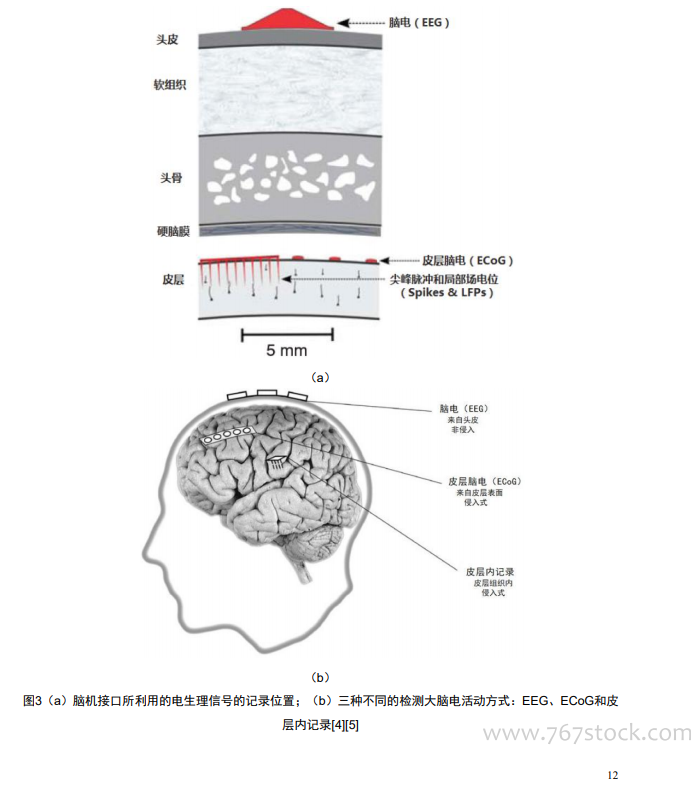

在腦機接口中,采集中樞神經信號以監測大腦活動的方法有多種,如腦電(Electroencephalogram, EEG) 、功 能近 紅 外光 譜( functional near-infraredspectroscopy,fNIRS)和功能磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)等,原則上均可作為腦機接口的輸入信號。在這些監測大腦活動的方法中,腦電因無創、時間分辨率高、設備價格低廉等優點成為腦機接口研究采用最多的信號,也是最早作為腦機接口的輸入信號。