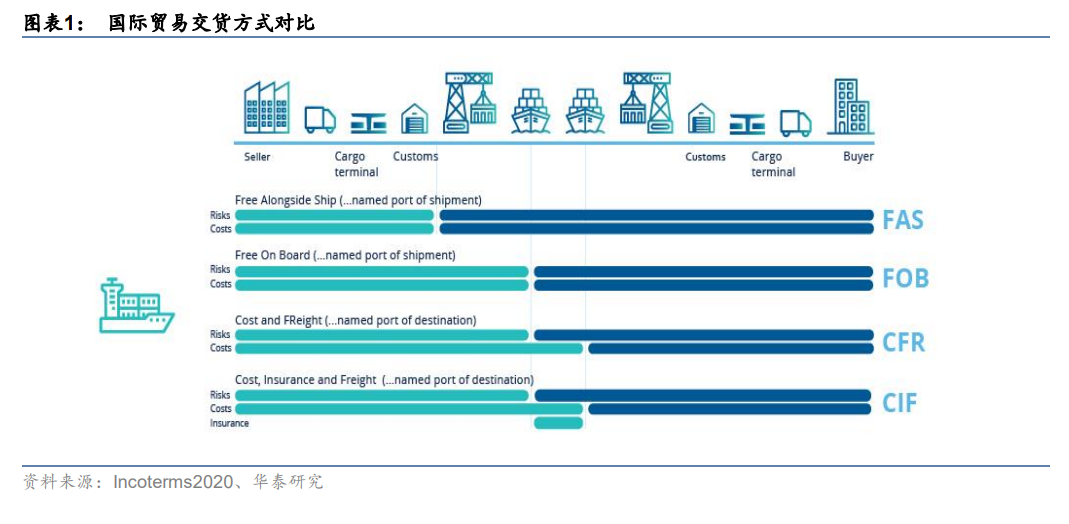

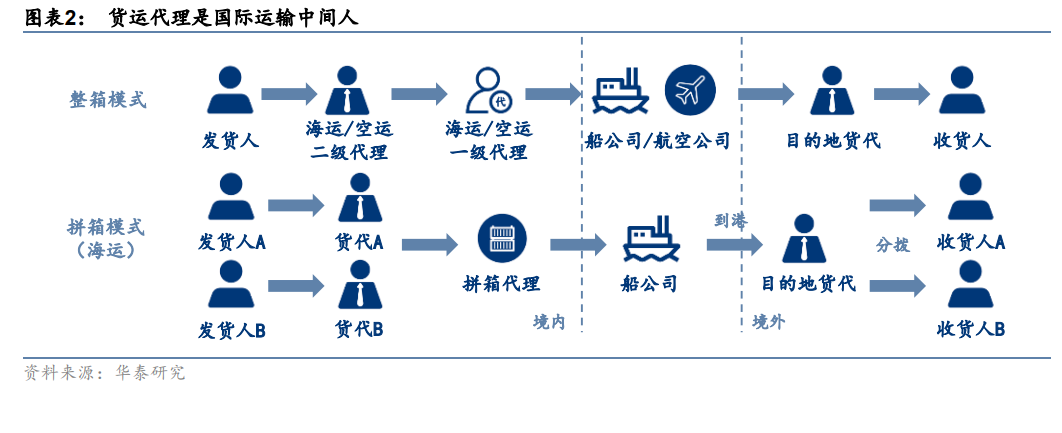

國際貨代是貨主與承運商的中間人,承擔國際物流分銷渠道與增值服務功能。國際物流大市場(背靠龐大的全球貿易)與復雜性(供需離散、長鏈條、非標準化、政策繁復等)使其成為全球物流業僅次于快遞業的賽道。其網絡效應及規模效應雖不及快遞業(更低的集中度與凈利率),但國際巨頭基于標準化整合和規模化定制創造了長期增長。當下,中國國際貨代業仍然受制于客情與資源文化,我們期待基于效率的文化創新。

“代理”在法律上有嚴格的定義:民事主體可以通過代理人實施民事法律行為(《民法典》2021)。貨運代理人(Freight Forwarder)則是貨主與承運人之間的中間人、經紀人和運輸組織者;貨代既可接受承運人委托,亦可接受托運人的委托。由于國際物流的復雜性(供需離散、長鏈條、非標準化、政策繁復等),國際貨代是最為典型的貨運代理人。根據運輸方式,國際貨代可分為海運、空運、公路、鐵路、多式聯運貨代等。

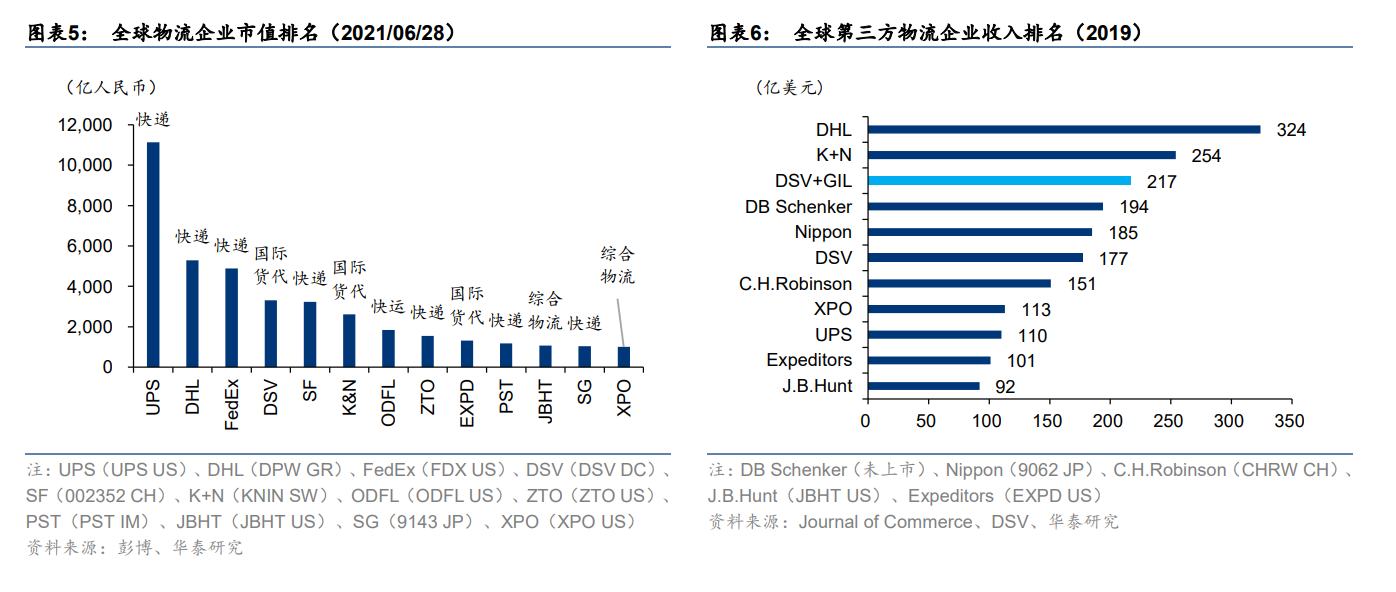

Incoterms2020將國際貿易劃分為11種方式,其中最常見的是“裝運港船上交貨”(FOB/Freeon board)和“成本、保險費加運費”(CIF/Cost insurance and freight),即“離岸價”與“到岸價”貿易。貿易方式對貨代影響很大:FOB/CIF 模式下,海外買方/境內賣方承擔運費并指定貨運代理人。當下,中國出口以 FOB 為主,這顯著抑制了本土貨代的定價能力。