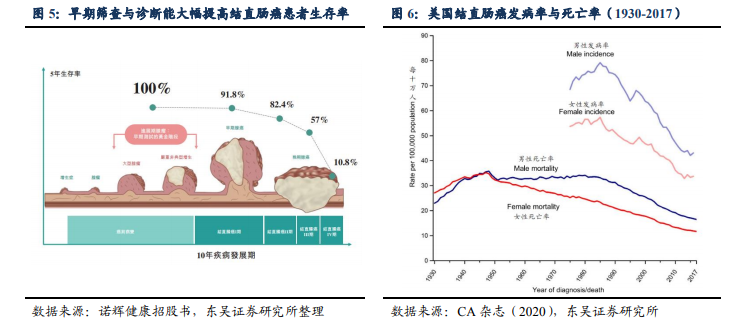

癌癥的早期篩查能有效提高患者生存率與患病率。以結直腸癌為例,根據《2020 年中國結直腸癌篩查與早診早治指南》,結直腸癌的發生發展大多遵循“腺瘤-癌”序列,從癌前病變進展到癌一般需要 5-10 年時間,為疾病的早期診斷和臨床干預提供了寶貴時間窗口。此外結直腸癌的預后與診斷分期緊密相關,I 期結直腸癌的 5 年相對生存率超90%,而發生遠期轉移的 IV 期結直腸癌 5 年相對生存率在 15%以下。大量的研究和實踐已經表明結直腸癌篩查和早診早治可以有效降低結直腸癌的發病率與死亡率,如美國自 1980 年左右接受腸鏡篩查的人口逐漸增加,起初受篩查影響更多病人被發現,結直腸癌發病率有所提高,但之后美國結直腸癌發病率與死亡率顯著下降。對于其他癌種,早期篩查與診斷同樣有利于即早干預治療,提升患者生存率。

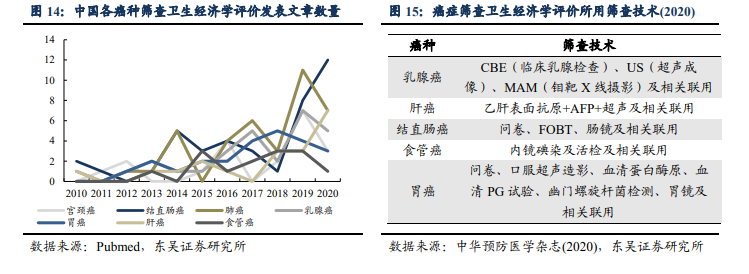

篩查產品必須滿足臨床需求,有后續介入手段,同時具備一定的衛生經濟學價值,才有可能獲得監管部門批準。增量成本收益比(ICER)常被用來表征成本與效果的綜合評估結果,即成本差值/效果差值(通常采用質量調整生命年(QALYs)為指標),通過比較 ICER 與閾值的大小,評判篩查是否應當大規模推進。發達國家 ICER 一般不高于5 萬美元,而對于沒有明確規定意愿支付值的國家,根據 WHO 的推薦,采用當年人均GDP 的 3 倍作為閾值。因此,并非所有癌癥的篩查都是符合社會經濟效益的。

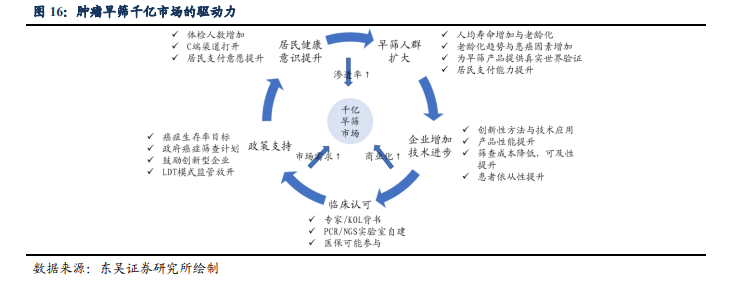

政策方面,為提高中國居民癌癥生存率,腫瘤篩查行業的發展一直是政策鼓勵的對象。根據國家“健康中國行動”癌癥防治實施方案,到 2022 年和 2030 年,中國總體癌癥 5 年生存率應分別不低于 43.3%和 46.6%(根據國家癌癥中心數據,2015 年我國癌癥整體 5 年生存率 40.5%);癌癥防治核心知識知曉率分別不低于 70%和 80%;高發地區重點癌種早診率需達到 55%及以上并持續提高,且基本實現癌癥高危人群定期參加防癌體檢。與此同時,各地方政府組織的癌癥篩查活動也在加緊進行。如針對宮頸癌和乳腺癌的兩癌篩查活動在北京、蘇州等地衛生部門組織下持續推進,居民可免費報名或通過醫保卡結算相關費用。腫瘤早篩行業在政策支持下前景明朗,尤其在部分地區高危人群中進行癌癥篩查刻不容緩。