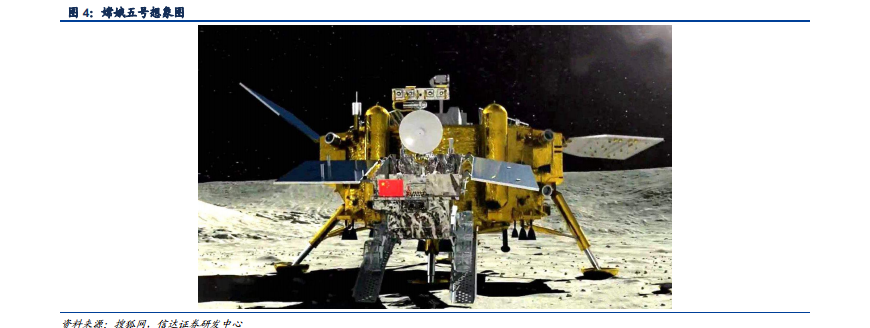

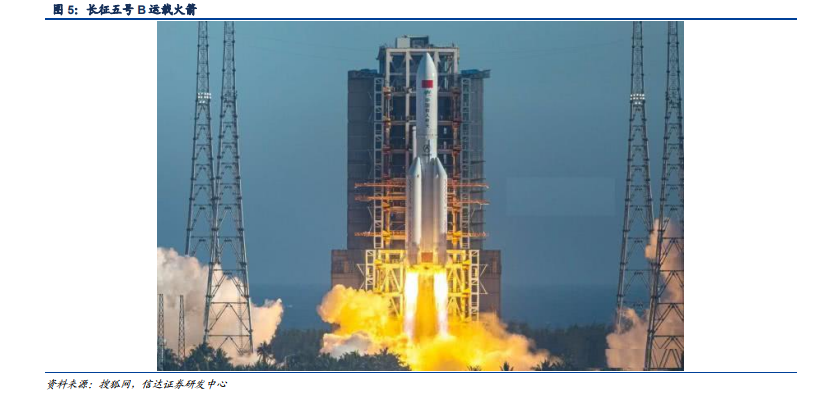

嫦娥五號進入發射場準備階段,有望實現四個“首次”。中國新聞網 10 月 9 日報道,“十一”期間,在中國文昌航天發射場,我國計劃年底前發射的嫦娥五號探測器已進入發射場準備階段,正同執行此次發射任務的長征五號運載火箭一起,進行發射前的總裝和測試。作為火箭系統的“01 指揮”,來自中國航天科技集團一院總體部的黃兵告訴記者,不僅是用于嫦娥五號探測器的發射,長征五號作為我國新一代運載火箭的代表型號,從誕生起就瞄準著更廣闊的宇宙,它的肩上還將承擔起中國航天執行更多重大任務的使命。

歷經 60 余年,從踉蹌起步至加速騰飛,我國航天累計發射次數由 0“飛”至 300+。航天產業是由空間技術、空間應用和空間科學三大領域共同構成的高技術產業,一般指利用火箭發動機推進的跨大氣層和在太空飛行的飛行器及其所載設備、武器系統、地面設備的制造業、發射服務業和應用產業。最初,我國航天產業始于對導彈裝備的研制,一方面新中國剛剛成立,亟需提升軍事力量壯大自身;另一方面,抗美援朝剛剛結束,與美軍先進武器裝備的代差使我國下定決心進行“兩彈一星”的研制。1956 年錢學森向中央提出“建立中國國防航空工業的意見”并受命組建了中國第一個火箭、導彈研究機構——國防部第五研究院;1970 年東方紅一號衛星發射成功,中國成為世界上第五個獨立研制、發射人造衛星的國家;1975 年我國發射了第一顆返回式衛星;1992 年中國載人飛船正式列入國家計劃,后被命名為神舟號飛船載人航天工程;跨入 21 世紀后,神州、嫦娥、天宮、長征等航天項目相繼成功,發射型號持續迭代,彰顯了我國航天產業蓬勃的生命力。

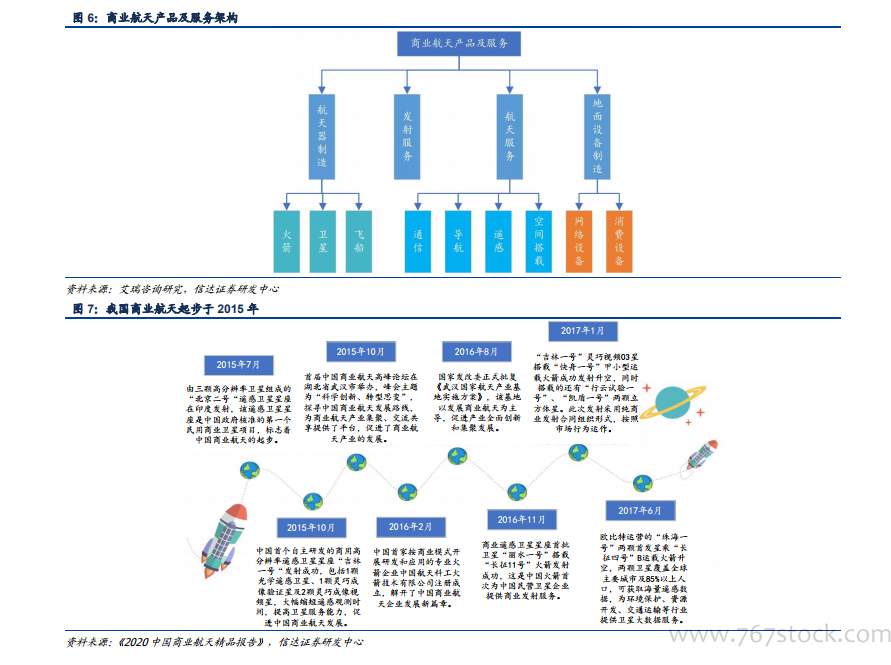

在政策扶持下我國商業航天于 2015 年開始萌芽,歷經 5 年發展已經成為產業后起之秀。根據航天活動的目的、應用領域和經營方式可將航天產業分為民用航天、軍用航天和商業航天。其中商業航天是按照市場規則配置技術、資金、人才等資源要素,以盈利為目的、獨立的非政府航天活動。與傳統航天相比,商業航天更重視市場競爭及商業化的市場行為,是將航天從計劃經濟加速推進至市場經濟的行為。商業航天根據商業航天根據離地距離可分為近地空間商業航天、宇宙空間商業航天及宇宙深空商業航天:1)近地空間商業航天是從地心起 1.015-6.6 個地球半徑空間區域內的商業航天活動,包括人造衛星及火箭的制造與發射;2)宇宙空間商業航天是向宇宙太空進一步延伸,較近地空間商業航天離地距離遠,主要包括航天飛船的制造與發射、國際空間站、太空旅行等活動;3)宇宙深空商業航天是對宇宙深空資源的探測及人類移居計劃可實施性的探索等活動;隨著我國航天產業的不斷發展,僅依靠國家投入已無法承擔快速增長的太空經濟活動需求及航天科技的創新,故此商業航天成為我國航天事業發展的必經之路。2015 年開始,國家及各地方政府頻繁推出利好商業航天發展的文件與規定,鼓勵民間資本健康有序地進入產業。同時,國家積極牽頭建設相關產業服務配套設施和園區,扶持項目不斷落地。