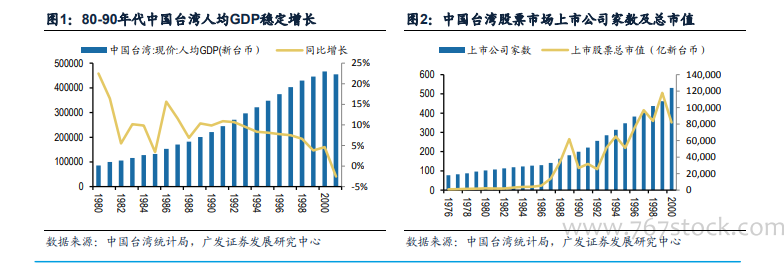

80 年代末期開始金融開放,至 90 年代銀行業、證券業業內競爭過度激烈1.宏觀背景:80年代末至90年代,中國臺灣金融開放,加入關貿總協定,金融政策的目標為自由化、國際化。80~90年代期間,中國臺灣經濟穩定增長,人均GDP自8.60萬新臺幣增長至46.66萬新臺幣,平均年增長率高達9.52%。證券市場方面:上市公司家數自1980年的102家,2190億新臺幣市值增長至1999年的462家,11.79萬億新臺幣市值。

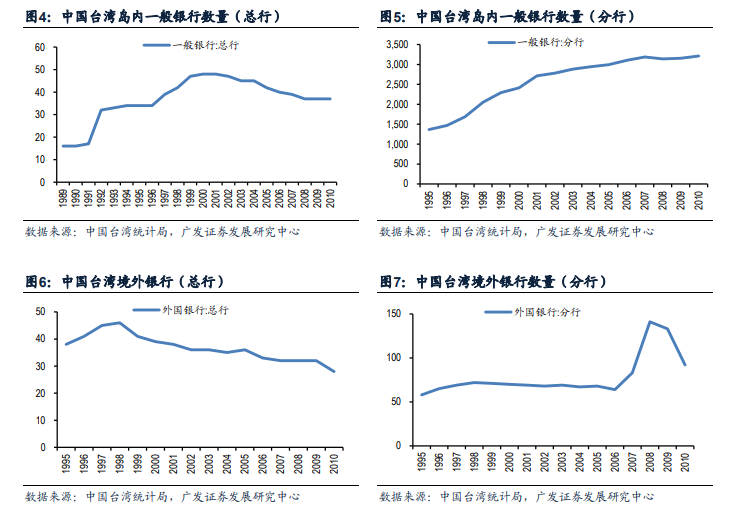

民營銀行放開,數量大幅增長。在利率和匯率均已自由化的基礎上,1989年7月,中國臺灣第二次修訂《銀行法》,1990年又頒布《商業銀行設立標準》,民營銀行牌照開始放開,中國臺灣島內一般銀行數量大幅增長。相繼設立的民營銀行包括:1991年萬通商業銀行、1992年大安、聯邦、中華、遠東、亞太(現復華銀)、華信(現建華銀)、玉山、萬泰、泛亞(現寶華銀)、中興、臺新、富邦、大眾、寶島(現日盛)安泰銀行等共計十五家商業銀行。至2000年,島內一般銀行數從1989年的16家增至48家,分行數多達2411家除新設立銀行外,政府也批準信托投資公司、大型信用合作社及中小企業銀行改制為商業銀行。

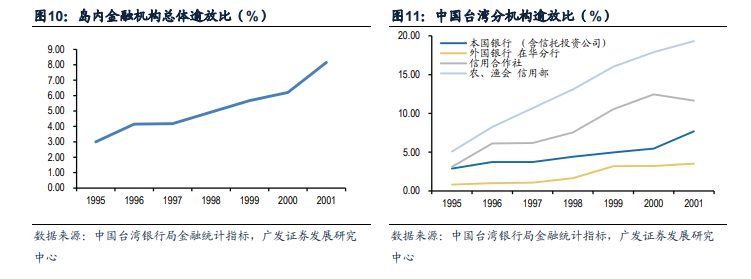

金融機構逾放比居高不下。同時,自1997年亞洲金融風暴發生以來,在許多大型企業的倒閉,經濟增速放緩,傳統產業景氣不佳等諸多大環境不利因素的影響下,中國臺灣銀行業不良放款逐年增加的困境,疊加中國臺灣金融業競爭激烈,造成本國銀行獲利能力逐年惡化,金融機構逾放比居高不下。2002年3月底的本國銀行逾放比率曾達到歷年來高峰的8.04%,廣義的逾放比更是高達11.74%,全體銀行的逾期放款金額高達1.15兆新臺幣。