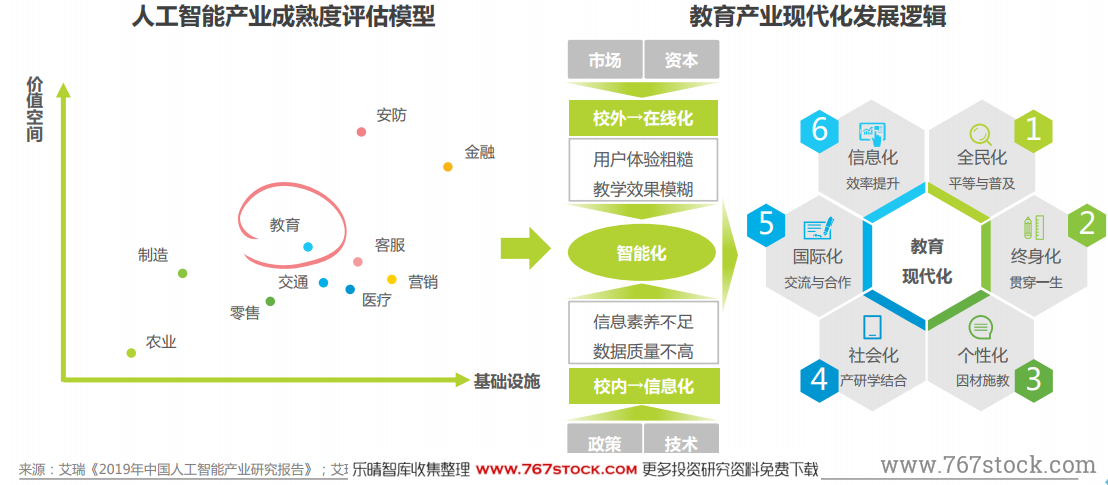

在人工智能產業當中,金融、營銷、安防、客服領域在IT基礎設施、數據質量、對新技術的接受周期等AI發展基礎條件方面表現較優,其商業化滲透率和對傳統產業的提升程度較高。而教育行業整體AI化程度較低,數據質量參差不齊,解決方案的落地效果表現一般,但得益于政策的大力支持與市場對AI的強烈需求,AI+教育的商業模式逐漸清晰,價值空間較高。在教育產業當中,校外教育向在線化發展,校內教育向信息化發展。校外教育方面,在線化教學的的用戶體驗粗糙且教學效果模糊,用戶對新技術的接受周期較長,更加智能化的產品值得探索。此外,校內師生的信息素養不高,且信息化設備使用頻率較低,均導致核心教學數據缺失,最終加大了教育數據挖掘分析的難度,因此亟待智能化解決方案的落地實施。

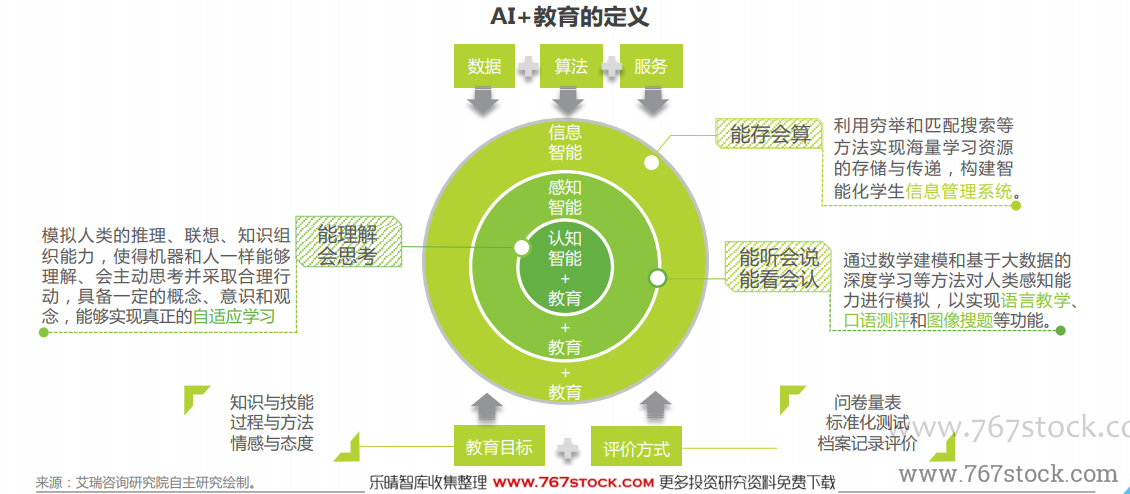

對“AI+教育”的定義既要回歸技術的本質,始終圍繞基礎數據、核心算法與服務目的,也要回歸教育教學活動的出發點,始終關注教育目標及其評價方式。因此,本文認為,“AI+教育”是指在人工智能與教育深度融合與發展的條件下,以基于教育場景的人工智能應用為路徑,促進教育公平,提升教育質量,實現教育個性化。具體來看,“AI+教育”是人工智能在教育領域中創新應用的技術、模式與實踐的集合,可劃分為“計算智能+教育”、“感知智能+教育”和“認知智能+教育”,即AI+教育正從“能存會算”向“能聽會說與能看會認”發展,最終實現“能理解與會思考”。

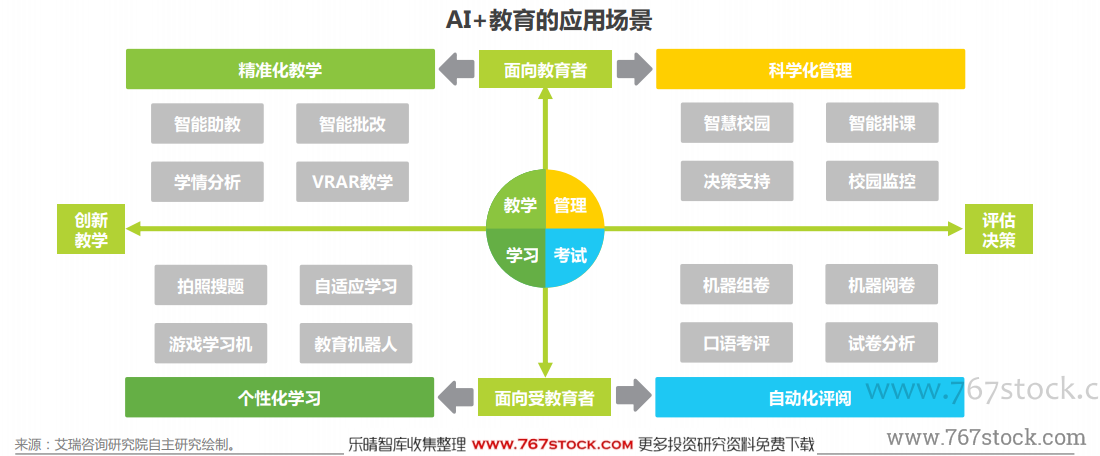

從教育教學活動的角度來看,當前的教育場景可劃分為教、學、管、考。其中,“教”和“管”的主體是教育者,前者負責執行教學任務,主要工作包括教研、備課、授課、答疑、出題、閱卷等,工作內容繁瑣,核心需求是減輕負擔,實現精準化教學。后者負責統籌教務環節,主要工作包括教職工招募、師生督導、招生、分班排課、校園建設等,決策環節考慮因素較多,核心需求是提高效率,實現科學化管理。“學”與“考”的主體是受教育者,“學”的場景下,學生的主要任務包括預習、聽課、看書、做作業、復習、考試、實習等,由于學生個體差異大,核心需求是自適應,實現個性化學習。“考”的場景下,主要面向大規模標準化測試,組卷閱卷的工作龐大,部分測評環節勞動力密集且效率底下,核心需求是保證準確性的前提下,實現自動化評閱。