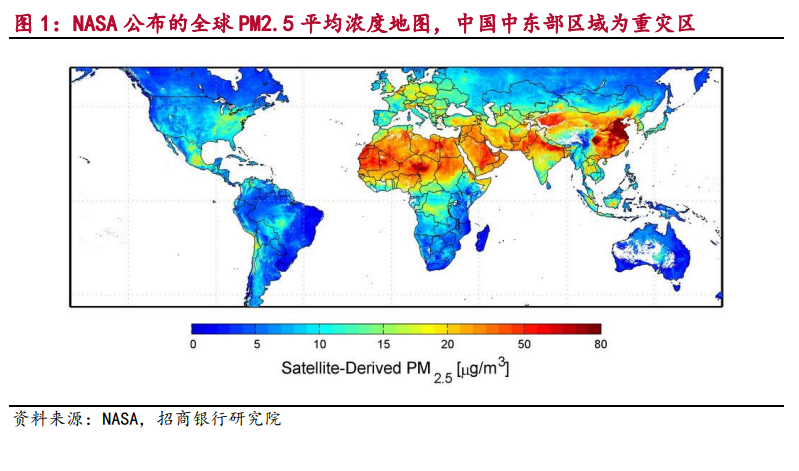

我國的大氣污染防治起步于 1970 年,從彼時的“酸雨之殤”,到現在的“穹頂之下”,大氣污染治理先后發起了控制酸雨、大氣十條、藍天保衛戰等一系列的治理規劃,污染防治指標也從火電脫硫到火電脫硝除塵、再到其他行業限產、直至當前的非電超低排放改造,可以說這一行業市場特征是完全受政策指標影響的。

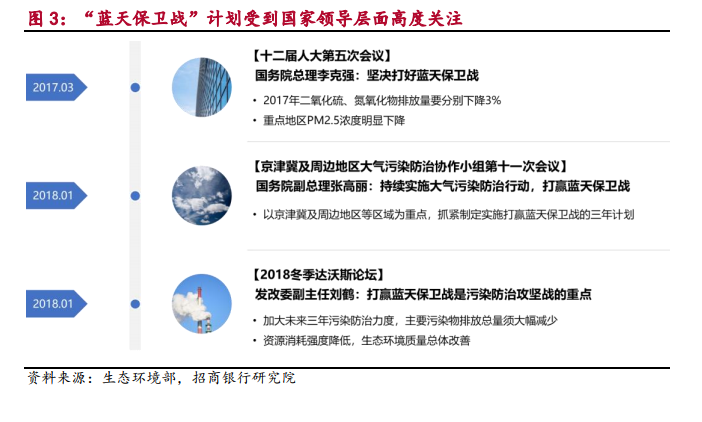

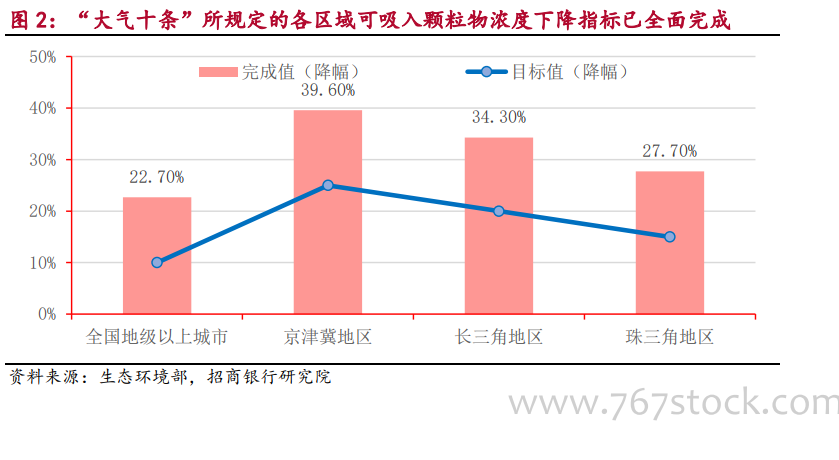

從政策端來看,目前我國大氣排放治理市場的發展趨勢為區域治理節奏逐年放緩,行業超低排放穩步推進。受邊際效應影響,目前京津冀秋冬排放治理指標相比 2013 年已大幅降低,未來或將繼續呈現逐年放緩的減排指導;而隨著火電改造完成度達到80%,目前我國的超低排放政策也將目標行業轉移向鋼鐵與焦化行業,根據此趨勢判斷,我們認為未來超低排放的主要陣地將會逐一過度向水泥、玻璃、電解鋁、陶瓷、碳素等主要排放源工業。

1987 年 9 月,我國正式頒布《大氣污染防治法》,這也是我國第一部防治大氣污染的法律,重點針對工業和燃煤污染防治,提出了酸雨控制區及二氧化硫控制區的概念,隨后又在 2000 年對該法進行再次修訂,進一步加強對酸雨污染的控制。1996 年我國再次制定發布了首個環境保護五年計劃—《國家環境保護“九五”計劃和 2010 年遠景目標》,其中將煙塵、工業粉塵、二氧化硫的排放總量作為控制性指標進行控制,并在國家環境保護“十五”和“十一五”計劃中進一步收緊排放總量。隨著一系列政策、法律以及技術措施的有效實施,全國酸雨與二氧化硫排放的情況已得到有效遏制。