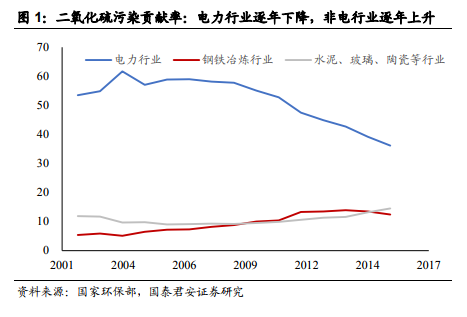

火電煙氣治理行業:現象級環境問題倒逼政策提標,帶動煙氣治理設備&服務行業迭代前進。我國對火電煙氣治理,始于 1991 年 10 月 29 日頒布《燃煤電廠大氣污染物排放標準(GB13223-1991)》,隨后經過三次改版與一次執行標準提高,直接帶來治理設備與工程服務市場的四次迭代。根據歷次提標的時間線索,我們將火電煙氣治理行業的發展歷史,可以粗略的分為以下四個階段,包括①“十五”期間除塵(GB13223-1996 頒布,顯著降低煙塵排放限值),②“十一五”脫硫(GB13223-2003 頒布,顯著降低 SO2排放限值),③“十二五”脫硝(GB13223-2011 頒布,顯著降低 NOx 排放限值)和④“十三五”煙塵、SO2 和 NOx 整體提標至超低排放標準,(未出臺新標準,直接要求火電煙氣排放標準,對標天然氣輪機的水平)。

隨著歷次提標,我國火電煙氣除塵技術的演進。我國的煙氣治理技術嘗試始于上世紀 60、70 年代,當時在國內對煙塵排放限值比較寬松的條件下,燃煤電廠對除塵器的選型經歷了濕法洗滌、干法旋風、靜電除塵的過程。80 年代曾有安徽淮南電廠、山東南定電廠、四川內江電廠、云南普坪村電廠和巡檢司電廠嘗試采用袋式除塵器,都是反吹風類型配玻纖濾袋。受當時袋式除塵技術水平的限制,加上上馬匆促、經驗不足,相繼暴露出“破袋、糊袋、高阻”等一系列問題,最后以失敗告終。

行業發展初期疊加 EPC 模式,形成粗放競爭格局。2008 年以前,火電煙氣處理市場的盈利主要依靠單一的 EPC(Engineer、Procure、Construct)模式建設的。即,電廠將需要開展脫硫工程項目整體承包給專業煙氣設備公司,按照合同的約定和業主電廠單位的要求,總承包單位對整個工程的工期、質量、安全、造價負責,進行項目的設計、采購、運輸、土建工程、安裝調試、試運行,脫硫設施滿足運營條件后,脫硫公司將建設完成的設備設施移交給業主。