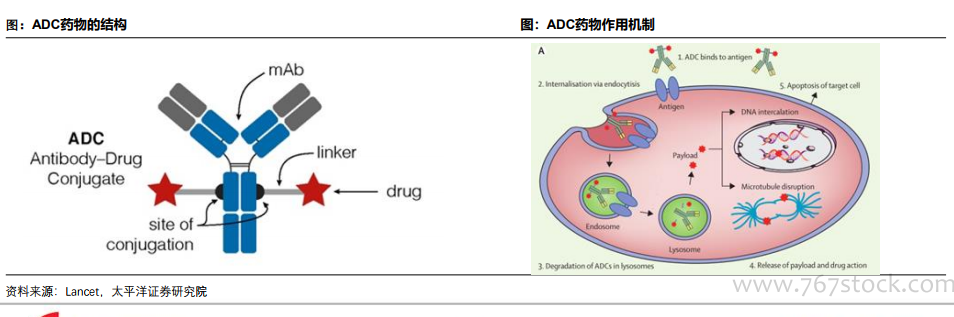

ADC藥物簡介。ADC藥物(Antibody–drug conjugates),即抗體偶聯藥物。ADC藥物由單克隆抗體、偶聯鏈(linker)和細胞毒性小分子藥物三部分組成。小分子藥物通過偶聯鏈連接至單抗,ADC藥物依靠單抗對腫瘤細胞相關抗原的特異性和靶向性,達到腫瘤細胞,并通過內吞作用進入細胞,偶聯鏈在細胞內低PH值或溶酶體蛋白作用下斷裂,釋放出細胞毒藥物。ADC藥物的出現填補了抗體藥物和傳統化療藥物之間的空白,提高了藥物的特異性并改善了治療窗口。

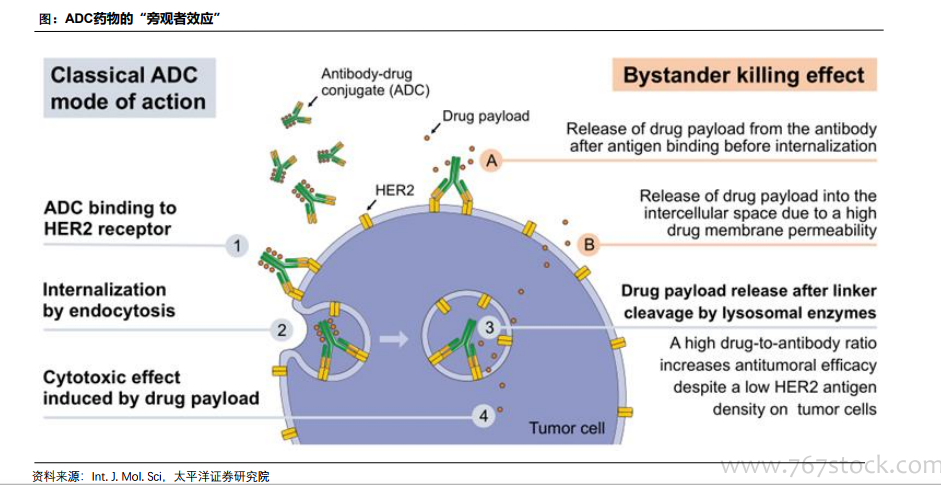

ADC藥物的“旁觀者效應”。除了傳統的作用機制以外,ADC藥物具有“旁觀者效應”。在抗體結合到抗原之后且未被細胞內吞之前,小分子藥物從抗體上解離下來,如果其具有較高的膜通透性,就可以進入到細胞間,分布在周圍的含有或不含有抗原的細胞也可能會被小分子藥物殺傷。

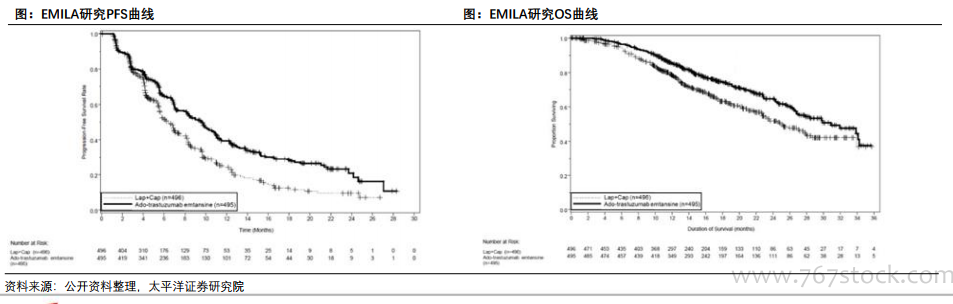

T-DM1:首個上市的靶向HER2的ADC藥物。T-DM1的結構為曲妥珠單抗通過硫醚與微管抑制劑DM1連接,連接位點為單抗中的賴氨酸殘基。T-DM1與HER2受體域IV結合,被細胞內吞后被胞內溶酶體降解,釋放細胞毒素誘導細胞周期阻滯和凋亡細胞。2013年FDA和EMA基于III期臨床試驗EMILIA的數據批準T-DM1單藥治療用于治療曾接受過曲妥珠單抗/紫杉烷聯合或單藥治療的HER2陽性乳腺癌患者。EMILIA研究入組標準為HER2陽性、局部晚期或轉移的乳腺癌患者,患者此前需使用紫杉烷和曲妥珠單抗治療或僅接受過輔助治療的患者需要在完成輔助治療期間或6個月內復發。患者的HER2狀態為過表達,即3+IHC或FISH擴增率≥2.0。試驗方案為T-DM1單藥對照拉帕替尼+卡培他濱,分別入組495人和496人。試驗結果顯示,T-DM1組與拉帕替尼+卡培他濱組相比,中位PFS提高3.2個月(9.6個月VS 6.4個月,HR=0.65,95% CI 0.55–0.77; p<0.0001),中位OS提高5.8個月(30.9個月VS25.1個月,HR=0.68, 95% CI 0.55–0.85; p=0.0006)。T-DM1組和拉帕替尼+卡培他濱組的ORR分別為43.6%和30.8%,客觀反應持續時間為12.6個月和6.5個月。EMILIA研究中,最常見(≥25%)的不良反應為疲勞、惡心,肌肉骨骼疼痛,出血,血小板減少,頭痛,轉氨酶增加,便秘和鼻出血等。T-DM1組與拉帕替尼+卡培他濱組相比,三級以上不良反應發生率為43%和59%。