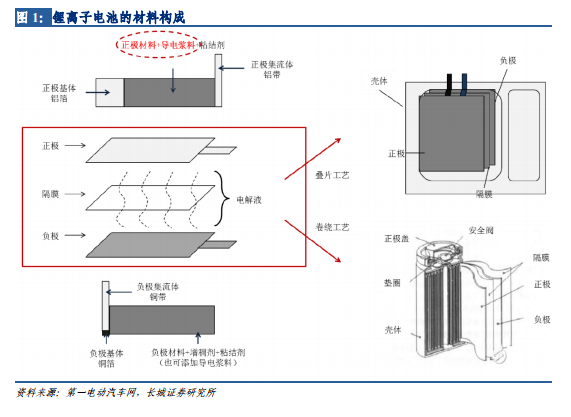

導電劑是添加在鋰離子電池電極中,以建立更高效的導電網絡,提高電池倍率性能和循環壽命的一種材料:與傳統的鉛酸(lead acid)、鎳鎘(Ni-Cd)和鎳氫(Ni-MH)電池等相比,鋰離子(Li-ion)電池具有工作電壓高、能量密度大、循環壽命長、質量輕、自放電小、無污染、無記憶效應等突出特點,已廣泛應用于移動電話、照相機、小型攝像機、筆記本電腦等 3C 數碼領域,作為動力電源在電動車中得到推廣,還將在儲能電站、智能電網、軍事、航天航空等領域逐步滲透。鋰離子電池由正極、負極、電解液、隔膜和粘結劑、導電劑等其他附屬材料組成,在目前的鋰離子電池體系中,常用正極材料為過渡金屬氧化物,如鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料等,常用負極材料為石墨、硅基材料等。正極材料本身的離子與電子電導率較低,電阻值較高,容易引起電極極片的極化,是限制電池充放電循環和倍率性能的主要因素。為了建立更高效的電池正負極材料之間的導電網絡和結構,通常需要在制作電極時加入一定量的碳類導電劑,在活性物質之間、活性物質與集流體之間形成更多的電子和離子通道,減小電極的接觸電阻,加速電子的移動速率。此外,導電劑也可以提高極片加工性,促進電解液對極片的浸潤,有效地提高鋰離子在電極材料中的遷移速率,降低極化,從而提高電極的充放電效率和使用壽命。

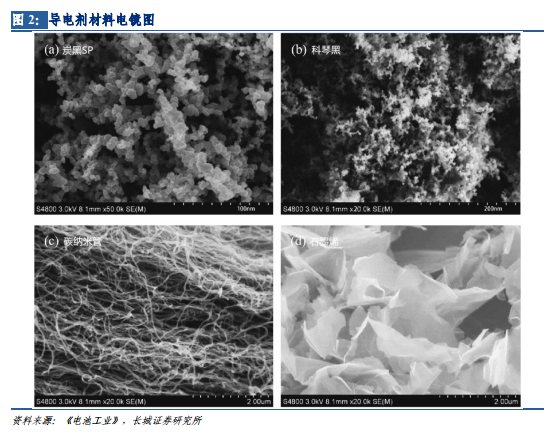

導電劑的性能很大程度上取決于材料的結構和其與活性物質接觸的方式,根據其結構不同在活性物質之間各形成點、線或面接觸式的導電網絡:導電劑可分為傳統導電劑和新型導電劑,傳統導電劑包括導電炭黑和導電石墨等,新型導電劑包括碳納米管和石墨烯導電劑。最早的導電炭黑類、導電石墨類材料為點狀結構,也稱零維導電劑,主要是通過顆粒之間的點接觸提高導電性;導電碳纖維主要包括碳納米管(CNTs)和氣相生長碳纖維(VGCF),具有一維的纖維狀結構,CNTs 是 1991 年被明確報道的一種碳納米結構,是由石墨烯片層沿軸線卷曲而成的無縫、中空的管狀材料,按照石墨烯片層數可分為單壁碳納米管和多壁碳納米管,由于其纖維狀結構,可以穿插在活性物質間,增大了與電極材料顆粒的接觸,在大大提高導電率的同時也可以起到物理粘結劑的作用,而 VGCF是由石墨烯片卷成的無縫圓錐面堆疊而成,類似鯡魚骨的形狀,因結晶度低、導電性差,各項性能均劣于 CNTs,目前已不是研究熱點;石墨烯(GN)是 2004 年被首次發現,具有二維的片層狀結構,有著優良的導電性和導熱性,這種結構使得石墨烯片層可以附著在活性物質顆粒上,為正負極活性物質顆粒提供大量的導電接觸位點,使電子在二維空間內傳導,構成一個大面積的導電網絡。

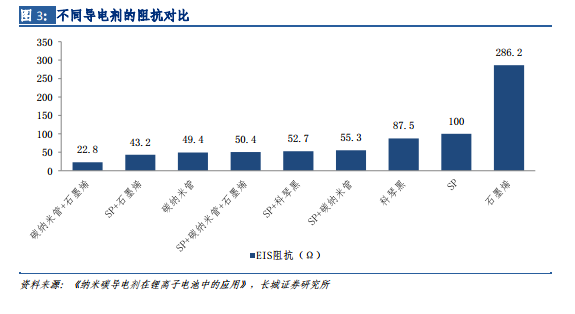

新型導電劑材料性能優于傳統材料,碳納米管+石墨烯復合導電劑阻抗最低,在單一材料導電劑里碳納米管導電劑性能最優:不同材料的導電劑體系阻抗不同,阻抗越低,代表導電性能越好。在單一材料導電劑里,碳納米管導電劑阻抗最低,性能最好,而石墨烯導電劑單獨使用時效果較差,主要是由于 GN 的二維片狀結構,會對 Li+產生位阻效應,只有片徑小于或等于活性物質粒徑時,位阻效應才可以忽略;在復合材料導電劑里,碳納米管+石墨烯復合導電劑阻抗最低,性能最好,同時也可發現石墨烯配合顆粒狀或線狀導電劑使用時導電性能得到大大加強。