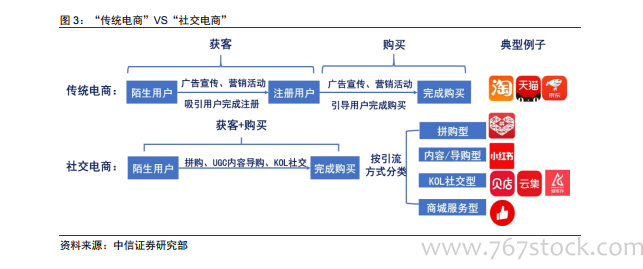

根據流量獲取方式不同,電商分為“傳統中心化電商”和“社交電商”。傳統中心化電商主要通過打折、“造節”、秒殺、新人紅包等營銷活動,結合大范圍廣告宣傳等方式吸引用戶注冊,實現獲客,如天貓“雙 11 購物節”,京東“618 年中購物節”。典型代表是:淘寶、天貓、京東。社交電商基于社交平臺,通過人與人直接溝通獲客,用拼團、砍價、UGC/PGC 內容導購、KOL 社交等方式鼓勵用戶間轉發商品鏈接,從而病毒式獲取流量,有很強互動性、趣味性和一定的成癮性,獲客成本低、用戶粘性強。按照引流方式不同,社交電商分為四大類:拼購型(如:拼多多)、內容/導購型(如:小紅書)、KOL 社交型(如:貝店、云集、愛庫存)、商城服務型(如:有贊)。

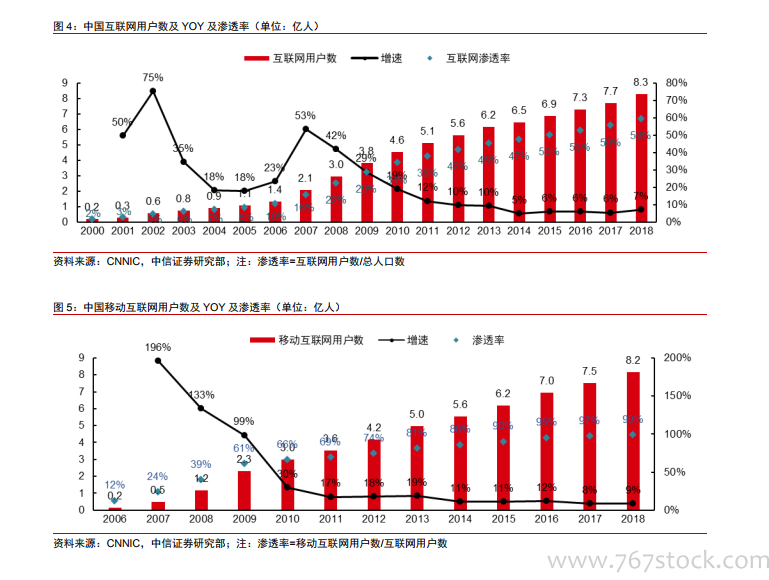

淘寶充分受益于 PC 端和移動端流量紅利,快速獲客。2003 年淘寶成立,2001-2008 年正處互聯網 PC 端紅利期,互聯網用戶數從 0.3 億上升到 3.0 億人,7 年 CAGR 達 37%。2008年中國通訊市場 3G 開始投入使用,2008-2013 年處互聯網移動端紅利期,移動用戶從 1.2 億上升到 5 億人,5 年 CAGR 達 34%,移動互聯網用戶滲透率從 39%提升到 81%,增加 42pcts。由于 PC 端和移動端的雙重紅利,2006-2013 年網購人數從 0.3 億上升到 3.0 億人,7 年 CAGR達 37%。雖然沒有阿里早期用戶統計數據,但從流量紅利后期的數據看,2011Q1-2013Q4 年阿里年活躍用戶數依然能保持 10%左右的環比增速。

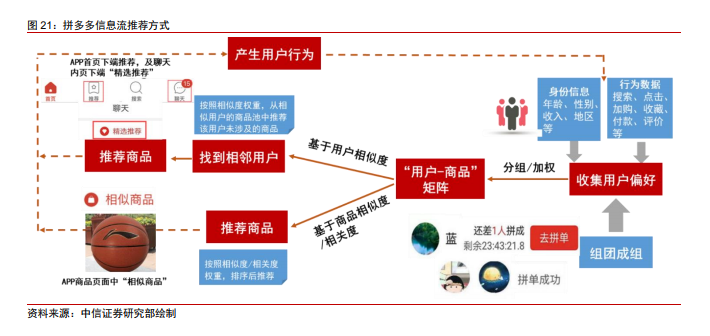

拼多多模式:“去中心化”,社交引流,極致低價。拼多多成長于流量紅利接近尾聲、獲客成本高企的背景之下。拼多多以“極致低價+社交拼團”的模式抓住了低線移動用戶觸網、微信生態兩大結構性網購增量快速、低成本獲客,以信息流推薦方式分發流量,以廣告、傭金等變現流量。流量分發:從“物以類聚”到“人以群分”。社交拼團的模式讓有相似需求的用戶聚集,平臺通過機器算法可主動學習用戶潛在需求,從而進行更精準地推薦,提升商品流和信息流效率,將傳統搜索電商“人找貨”模式變為“貨找人”。