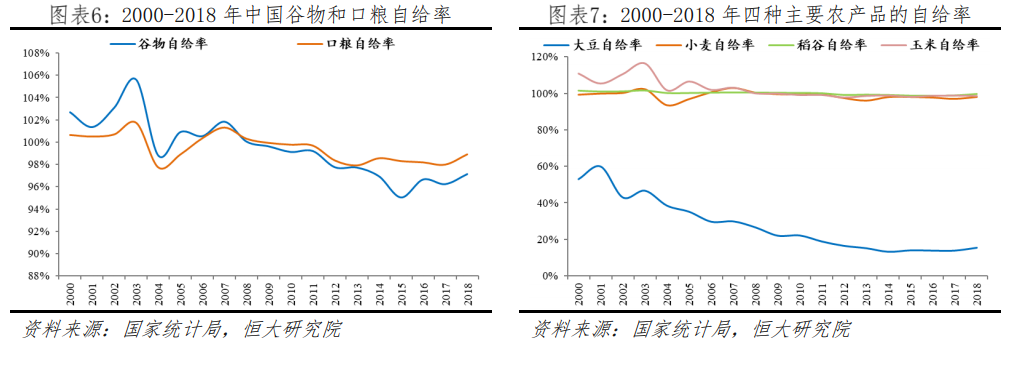

人多地少是中國的基本國情,中國人口密度約為世界平均水平的 2.5倍,人均耕地面積約為世界平均水平的 1/2,以全球 9.3%的耕地養活了18.4%的人口。根據世界銀行統計,2018 年中國人口密度為 148 人/平方公里,約為全球平均水平(60 人/平方公里)的 2.5 倍,高于高收入國家(34 人/平方公里)、中等收入國家(72 人/平方公里)、低收入國家(52人/平方公里)。具體來看,中國人口密度高于美國(36 人/平方公里)、法國(122 人/平方公里),但低于英國(275 人/平方公里)、日本(347 人/平方公里)、韓國(530 人/平方公里)。在人均耕地面積方面,2016 年中國人均耕地面積 0.09 公頃,大約為全球平均水平(0.19 公頃)的 1/2,低于高收入國家的 0.29 公頃、中等收入國家的 0.17 公頃、低收入國家的 0.19 公頃。具體來看,中國人均耕地面積低于美國的 0.47 公頃、法國的 0.27 公頃,但高于日本的 0.03 公頃、韓國的 0.03 公頃,和英國(0.09公頃)接近。2016 年中國耕地面積為 20.24 億畝,約占全球耕地面積的9.3%,而 2018 年中國人口為 13.95 億人,約占全球總人口的 18.4%。

官方通過建設用地指標控制、人均用地標準等嚴控城鎮用地擴張,比如 2014 年原國土部要求人均城市建設用地目標嚴格控制在 100 平方米以內。從土地供給政策來看,《土地管理法》規定中國土地管理以耕地保護為目標,實行土地用途管制,嚴格限制農用地轉為建設用地。全國層面,自然資源部編制土地利用總體規劃,比如《全國土地利用總體規劃綱要(2006-2020 年)》,采用耕地保有量、基本農田保護面積、建設用地規模、城鎮工礦用地規模等指標控制。地方層面,各級政府按照新增建設用地總量不超過上一級土地利用規劃的原則,編制土地利用總體規劃、城市總體規劃、土地利用年度計劃。此外,建設部門也制定了相應的規劃標準,比如《城市用地分類與規劃建設用地標準》(GBJ 137-90)、《城市用地分類與規劃建設用地標準》(GB 50137-2011)、《鎮規劃標準》(GB 50188-2007)等,不僅對城市、建制鎮的規劃人均建設用地標準進行明確規定,還對不同類型用地的面積及比例進行了區間規定。1990 年原建設部《城市用地分類與規劃建設用地標準》要求,規劃人均城市建設用地指標控制在 60-120 平方米之間;2011 年住建部《城市用地分類與規劃建設用地標準》要求,人均城市建設用地控制在 65-115 平方米之間;2014 年原國土部《關于強化管控落實最嚴格耕地保護制度的通知》要求,人均城市建設用地目標嚴格控制在 100 平方米以內。需要注意的是,當前執行的規劃人均城市、建制鎮建設用地標準等,基本沿襲了 1990 年制定的規劃標準。但是,當時并未執行耕地占補平衡政策,對包括耕地在內的各類土地面積數據掌握也比較粗糙,比如 2009 年全國第二次土地調查發現中國耕地面積為20.31 億畝,較 2008 年提升 2.05 億畝。

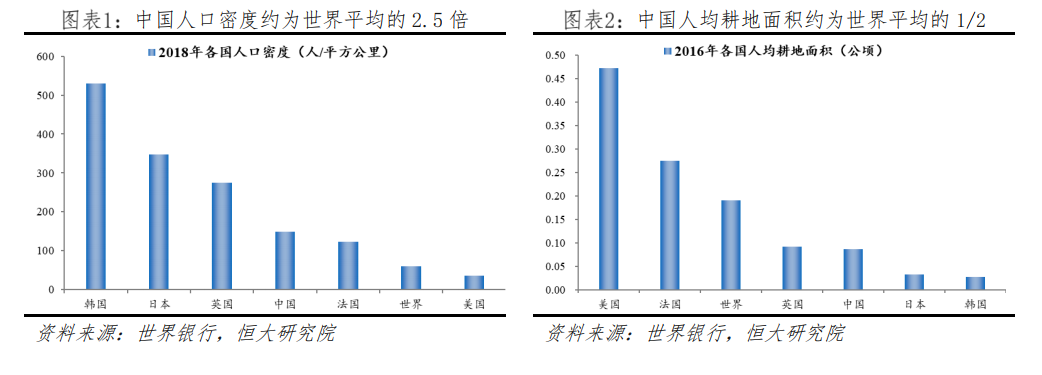

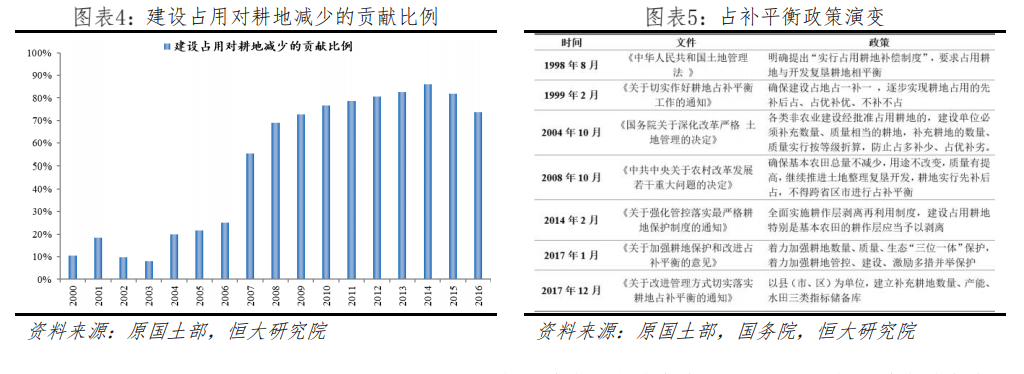

由于 1998 年開始執行占補平衡政策,城市化帶來的城鎮用地擴張實際上并不影響耕地保護及糧食自給。一方面,1998 年《土地管理法》要求按照“占多少,墾多少”的原則,由占用耕地的單位負責開墾與所占用耕地數量和質量相當的耕地。此外,2006 年城鄉建設用地增減掛鉤開始試點,后逐漸推至全國。根據原國土部數據,2000-2009 年建設占用對耕地面積減少的貢獻僅為 18.2%,其他為生態退耕、災毀耕地、農業結構調整等,2010 年后逐漸上升為 80%左右,但補充耕地面積依然大于建設占用耕地面積。比如,根據《全國土地整治規劃(2011-2015 年)》,2006-2010年實際建新占用耕地面積 113.7 萬畝,通過增減掛鉤,實際復墾還耕面積達 148.1 萬畝;根據 2016 年度全國土地變更調查結果,2016 年依法批準建設占用耕地 225.7 萬畝,同期實施各類整治項目共補充耕地 266.8 萬畝,超出建設占用 41.1 萬畝。而且,占補平衡政策已經從早期的數量平衡到數量—質量平衡,逐漸發展為數量—質量—生態平衡。另一方面,中國耕地撂荒現象較為嚴重。根據中國科學院地理科學與資源研究所李升發等(2016)統計的全國 153 個山區縣的撂荒信息,2014-2015 年全國山區縣耕地撂荒率為 14.3%。2015 年西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心對全國 29 個省、262 個縣市的住戶跟蹤調查發現,2011 年和 2013年分別有 13.5%和 15.0%的農用地處于閑置狀態。假設以 15.0%的耕地撂荒率估算,中國約有 3 億畝耕地可利用,這意味著即便在糧食生產效率不變的情況下,糧食產量仍有進一步提升空間。