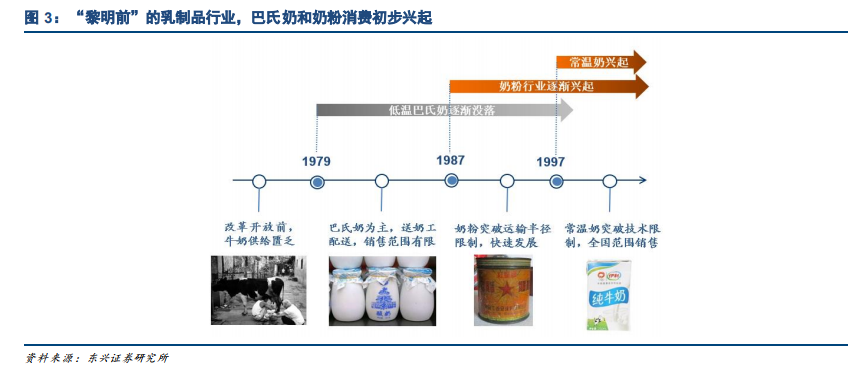

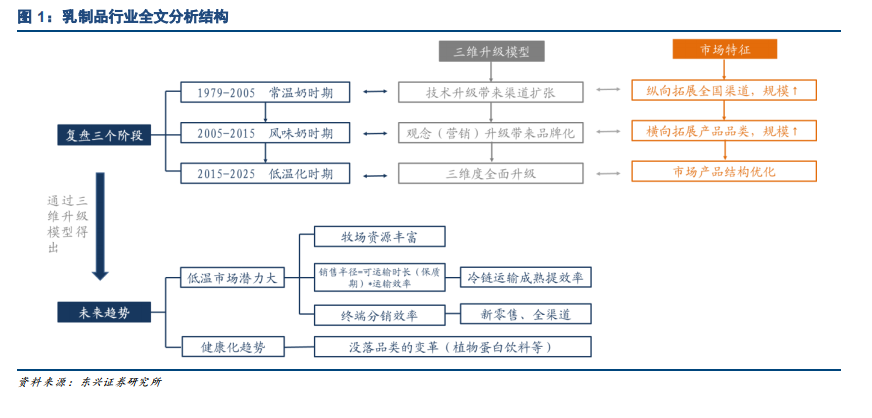

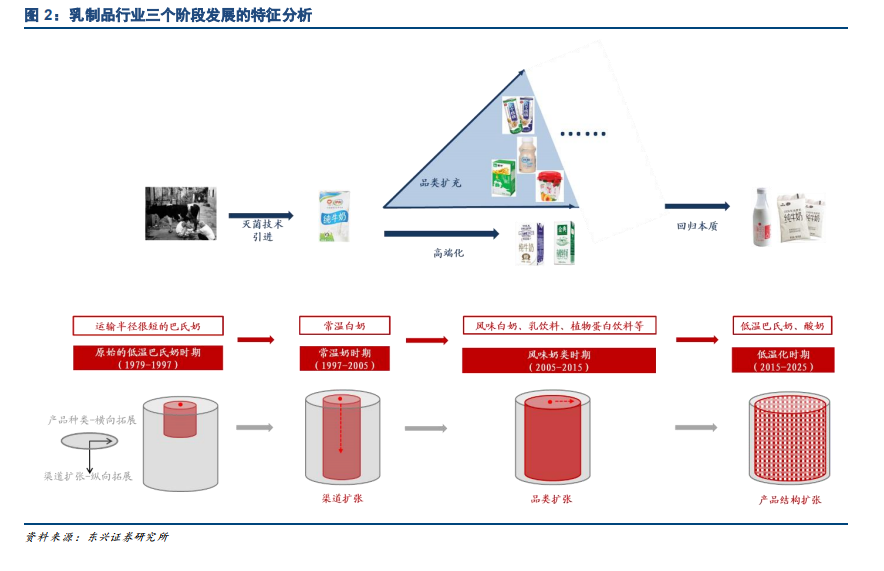

1979-2005 年:牛奶初體驗,常溫奶突破巴氏奶運輸半徑限制,成就全國性的乳企。1979 年改革開放前,受制于整體經濟的發展狀況,奶制品的供給較為匱乏,消費者飲奶意識未經塑成,乳制品行業整體規模較小。改革開放后,主要是以低溫巴氏奶配送為主,由于殺菌技術不成熟、保質期短、保存條件較差等原因,低溫巴氏奶的運輸和銷售半徑較小,故巴氏奶的銷售主要是以小范圍的配送為主,奶源主要來自于小規模奶農自家散養牧場。

1997 年國內引進了超高溫瞬時滅菌(UHT)技術和利樂無菌包裝,推出“常溫白奶”。由于常溫下保質期長達 6-9 個月,常溫白奶可以經歷長距離運輸銷往外地,且可以長時間陳列在商品貨架上,常溫奶迅速開拓全國市場,原始的低溫巴氏奶逐漸退出歷史舞臺。其實在 1997 年之前,原始低溫巴氏奶的空白市場由奶粉填補,但是奶粉是鮮奶的加工干燥產物,生產能耗高、營養物質受破壞程度大。常溫奶的營養程度高于奶粉,且飲用方便,故 1997-2004 年期間,伊利、蒙牛等常溫奶生產公司跑馬圈地,快速鋪設全國渠道。

2005 年之前常溫白奶最初的產品差異主要集中在包裝和外形上,2005 年之后風味奶種類大量豐富。乳品的口味一直也是影響消費者需求的重要因素,常溫白奶在經歷了近 10 年的單一口味后,逐漸拓展出風味白奶、谷粒果粒奶等口味豐富的風味奶。