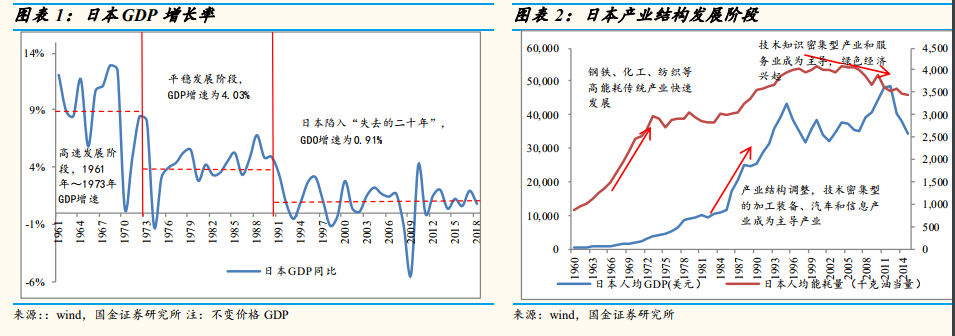

20 世紀 60 年代~80 年代,日本污染事件頻發,生態環境堪憂。二戰后日本為恢復經濟發展,奉行“產值第一主義”,忽視了生態環境保護。20 世紀50~70 年代,日本經歷了快速工業化,鋼鐵、化工等重化工業迅速崛起,這些重污染產業導致污染物排放大量增加,以東京 23 區為例,據《東京23 區清掃事業變遷史》數據,1953 年東京 23 區生活垃圾排放量不足 50萬噸/年,到 1975 年增加到 400 萬噸/年,22 年的時間增加了七倍。由于大量污染物未能得到有效處理,60 年代日本爆發了影響惡劣的“四大公害”,造成巨大的社會和經濟損失。

反公害運動、外部經濟環境改變促使政府治理環境污染。60 年代末日本爆發了大規模的反公害運動,1970 年達到高潮,到 1973 年日本爆發了約3000 次與環境有關的公民運動。世界石油危機爆發給日本的外向型重化工經濟帶來嚴重打擊,日本的經濟危機、生態危機和能源危機交織迸發,高投入、高產出、高污染模式難以為繼。日本政府意識到必須加大環保力度,向重視節能、降低消耗方向邁進。

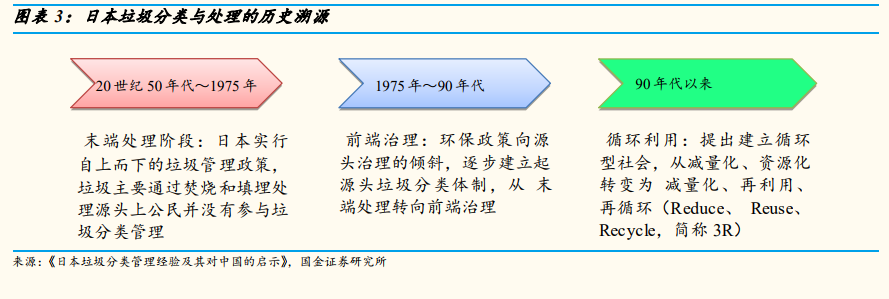

生活垃圾處理經歷了末端處理、前端處理和循環利用的發展過程。20 世紀50 年代~1975 年,日本實行的自上而下的垃圾管理政策,集中于垃圾末端處理,主要方式是焚燒和填埋處理,公民并沒有參與垃圾分類。垃圾要得到妥善有效處理,源頭分類是前提,1975 年~90 年代,日本從末端處理轉向前端治理,逐步建立起垃圾分類體制,1975 年廣島在全國率先開始了五大種類垃圾的回收。90 年代以來,日本提出建設循環型社會,垃圾分類與處理更加注重循環利用和資源再生,管理政策也從減量化、資源化轉變為減量化、再利用、再循環(簡稱 3R)。