“光伏工藝技術進步—下游廠商開啟新一輪投產周期—設備廠商根據客戶需求進一步改進”,是光伏產業的發展模式,如何降成本是行業永恒的命題。無論是電池片廠商還是設備商,所做的一切技術努力,最終都降低了電池片、組件成本(包括提升轉化效率、降低單位制造成本等不同方式),這里指的技術是可商業推廣的產業化技術:PERC 技術在 2018 年才真正大批量推廣,成為真正意義的主流技術,而早在 1983 年就由澳大利亞科學家 Martin Green 提出;同樣目前風頭更盛的 HJT 技術最早由日本三洋 1990年成功開發,2015 年已經實驗室內轉換效率達到 25.6%。由此可見,實驗室技術并非目前制約行業發展的核心要素,可產業化推廣的技術才是重中之重。

可產業化推廣的技術重要踐行者,就是光伏設備生產商,但國內外光伏設備公司盈利模式有所區別:國外光伏設備公司如應用材料、梅耶博格等,依靠數十年技術沉淀和雄厚的資金實力,不斷設計和生產跨時代新產品,是光伏設備行業的領軍者,賺的是技術溢價;國內公司則以“隨叫隨到”全方位服務作為切入點,不斷將市場已有設備,根據客戶不同的需求改進更新,產品雖然存在一定同質化,但出色的服務和定制化能力,客戶高基數,使設備廠商博采眾長,取各家工藝優點不斷改進,應用工藝領先國外對手,是新技術降本的主力軍。

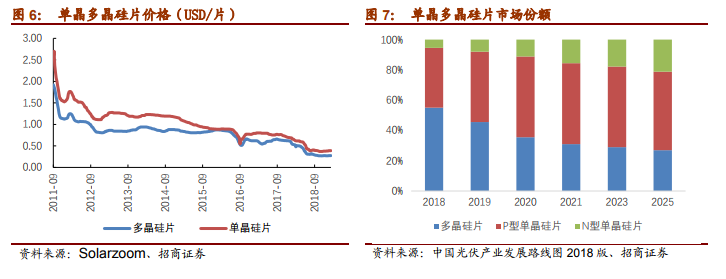

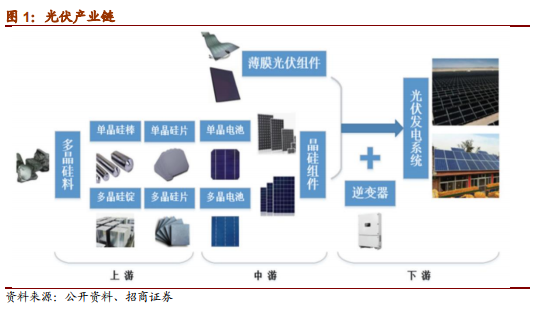

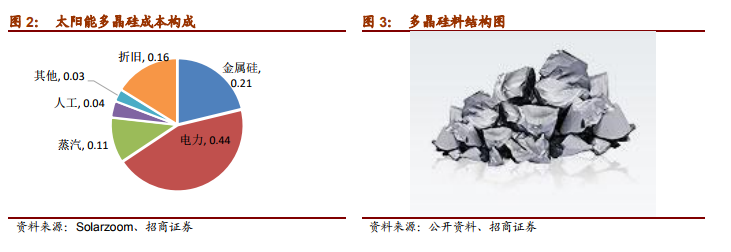

硅料是光伏產業鏈的基礎原料,仍部分依賴進口。晶體硅的制作流程大致為:通過冶煉工藝將石英砂料冶煉還原為 98%純度的工業硅,再通過改良西門子法或者硅烷流化床法進一步把工業硅提純到 99.9999%的太陽能級多晶硅。目前我國多晶硅仍部分依賴進口,2018 年,全國多晶硅產量超過 25 萬噸,同比增長 3.3%;進口約 12.5 萬噸,同比下降 20%。截至 2018 年我國多晶硅產能超過萬噸的企業有 10 家,我國多晶硅產業規模占全球總規模的 54.8%。