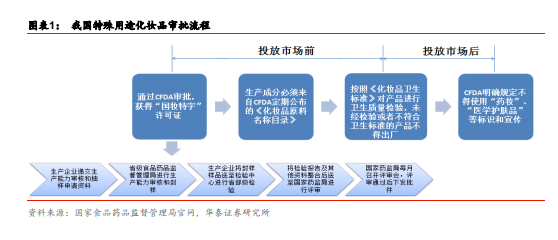

“藥妝”至今在國內尚沒有法規層面明確的界定。為避免化妝品的命名對消費者產生誤導,國家食品藥品監督管理局出臺的《化妝品命名規范》中禁止使用“醫學”、“醫藥”、“醫生”、“藥妝”等相關詞語。19 年 1 月 10 日,國家藥監局發文表示“對于以化妝品名義注冊或備案的產品,宣稱‘藥妝’、‘醫學護膚品’等‘藥妝品’概念的,屬于違法行為”。國家衛生部用于規范管理化妝品的主要法規《化妝品衛生監督條例》,僅將化妝品分為特殊、非特殊兩類。特殊用途化妝品指作為育發、染發、燙發、脫毛、美乳、健美、除臭、祛斑、防曬等用途的化妝品。因此,在我國以功效性產品為主的“藥妝”作為特殊用途化妝品來管理。

從市場的角度,化妝品行業普遍認同的“藥妝”大致分為三類:(1)藥品企業延伸出來的“藥物化妝品”,如云南白藥的采之汲面膜、同仁堂的麗顏坊;(2)由醫學人員研發,在醫院和藥房渠道銷售的“醫學護膚品”,如標婷、京衛本草、薇諾娜(本文認為“藥妝”大范疇上仍屬妝字號化妝品,不同于械字號產品,因此械字號醫療美容產品不在本文討論范疇);(3)有祛斑祛痘等針對性功能的“功效性護膚品”,如佰草集、相宜本草等品牌旗下的功效性護膚品。前兩種概念將“藥妝”更多貼近“藥”的范疇,而第三種包含范圍最廣,也是市場認可度最高的“藥妝”概念,有一定保濕舒緩、美白抗衰、祛痘祛斑等特定功效。

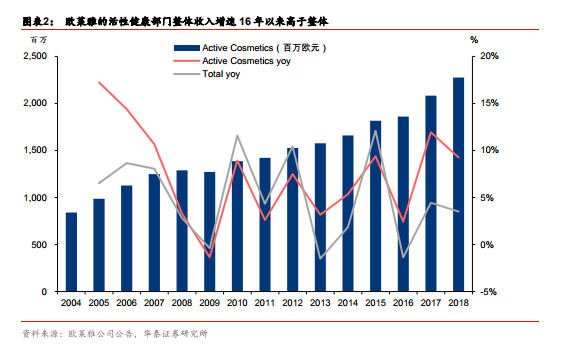

全球范圍來看,功效性護膚品在成熟市場的增長快于化妝品行業整體。以歐萊雅為例,根據公司公告,18 年其健康活性部門(包含薇姿、理膚泉、修麗可等功效性護膚產品)內生增速12%,僅次于奢侈品部門的14.4%,高于消費品部門(2.4%)及專業產品部門(2%)。在歐美等成熟市場,健康活性部門增長顯著高于整體(如歐萊雅在北美市場整體收入下降2%,健康活性部門增速 20%+);在亞太等新興市場亦有較高增速。