新能源乘用車的早期發展歷程。新能源車并非完全是新事物,符合消費者需求及社會發展水平,且綜合特性領先于同等級燃油車的新能源車才是。在乘用車漫長的發展史中,新能源車曾早于燃油車出現,一度占據了相當大的市場份額;也曾長達 60 多年處于低谷,近乎銷聲匿跡。最近十年隨著全球技術、資源以及經濟等多因素的變化,新能源車逐漸成為一個未來出行的相對較優解,與新能源車相關的產業也開始了蓬勃發展。

在汽車出現的早期,新能源乘用車(純電動車)在美國曾經憑借低成本和高易用性獲得了近 30%的市場份額。純電動乘用車早在 19 世紀 30 年代就已出現,在 19 世紀90 年代實現了量產,在 1897 年紐約曾經使用電動車代替馬車作為出租車。在 20 世紀 10 年代,純電動車曾經在美國實現過 3.5 萬的年產銷量和 30%的市占率。在1910-1920 年間,美國的乘用車市場呈現燃油車、電動車和蒸汽車三足鼎立的格局。

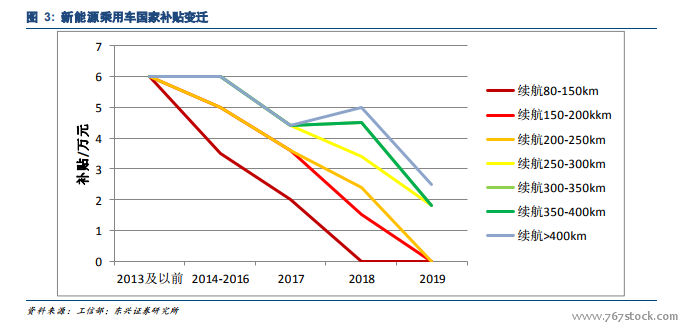

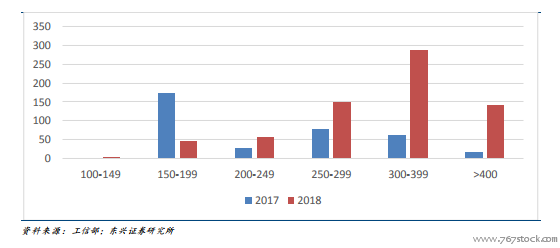

中國新能源乘用車補貼演變及對銷量的影響。購車補貼對新能源車型的發展產生了巨大影響,一度主宰了車企開發新車型的方向。早期的新能源車補貼不區分車型,促進了自主車企新能源車的萌芽,但導致車型良莠不齊,野蠻生長。2010 年起,中國開始系統地補貼新能源乘用車消費者,單車的補貼額一度高達 6 萬元。由于當時的動力電池技術還相當有限,續航里程普遍在 200公里以內,補貼政策也沒有按照續航里程來區分。當時的新能源車還在萌芽階段,自主品牌制造了大量低續航、低配置的電動車,以補貼后的低價吸引消費者。這個階段中國消費者初步有了新能源車的概念,但是出于實用性、面子的考慮真正下手購買的很少。這段期間外資品牌的燃油車型還在快速擴張中,利潤豐厚。因此除豐田早已量產混動車型 pruis 外,對新能源車以技術儲備為主,很少有車型在中國投放。