狂犬病是由狂犬病毒引起的急性傳染病,人獸共患。人類主要通過被患狂犬病的獸類(主要是狗)咬傷而感染。初期的癥狀是發熱和暴露處的刺痛,繼而發生恐水、咽肌痙攣、高度興奮、肌肉癱瘓、失去意識等。狂犬病發后致死率幾乎為100%,故預防是最重要的手段。

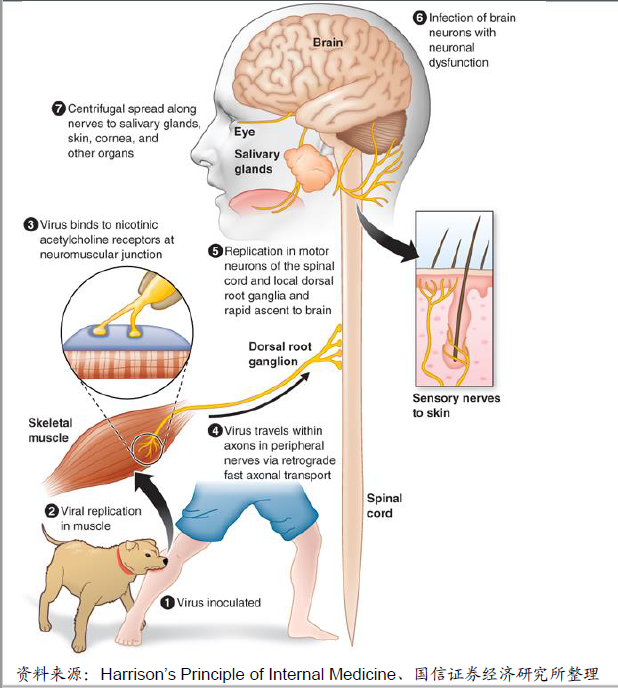

狂犬病毒是表面有包膜的單鏈RNA病毒,侵入人體后,先在暴露處增值,然后進入附近的神經末梢,通過神經軸突向中樞神經擴散,在神經系統大量繁殖,主要影響大腦和小腦。最后,病毒向周圍神經擴散,侵入唾液神經核、舌咽神經核等外周組織、器官。

狂犬病病毒RNA 編碼核蛋白(N)、M1、M2、病毒包膜糖蛋白(G)和L 五種蛋白,其中G 蛋白是狂犬病病毒最主要的抗原,可有效刺激特異性輔助性T 細胞(Th)和細胞毒性T 細胞(CTL)增生,并誘導機體產生特異性抗體。G 蛋白特異性抗體是狂犬病疫苗最重要的保護性抗體,免疫效果主要依賴其抗原表位、結構、蛋白折疊及糖基化等。N 蛋白也是一種有效的保護性抗原,能夠刺激B 細胞和Th 細胞誘導產生細胞和體液免疫。磷蛋白(P)可誘導CTL,但保護作用較弱。機體在接種狂犬病疫苗約7 天左右產生IgM抗體,在約14 天后產生IgG抗體并迅速升高。IgM 和IgG 抗體均具有中和病毒的能力,有些中和抗體能進入感染狂犬病病毒的神經細胞內抑制病毒復制。

因為人狂犬病是由患病獸類(主要是犬類)傳播,除了人用狂苗,獸用接種狂苗和獸用口服狂苗也被廣泛用于預防狂犬病,前者主要用于城市中動物(寵物犬等)的預防性接種,后者主要用于野生動物的狂犬病免疫。獸用疫苗被歐美、日本等國廣泛用于預防狂犬病,是世界范圍預防狂犬病的主要方法。

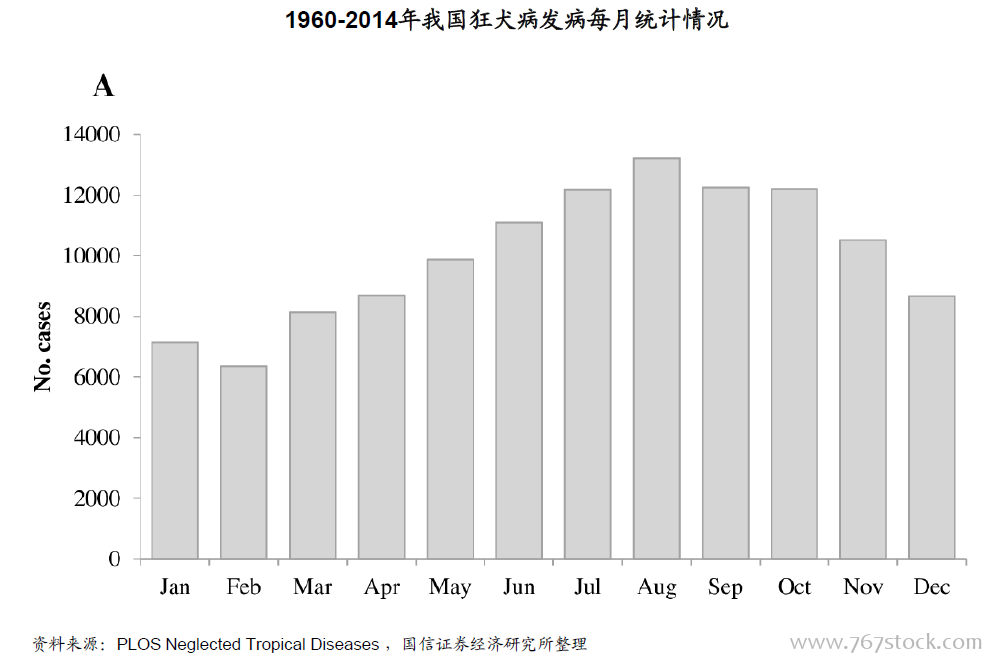

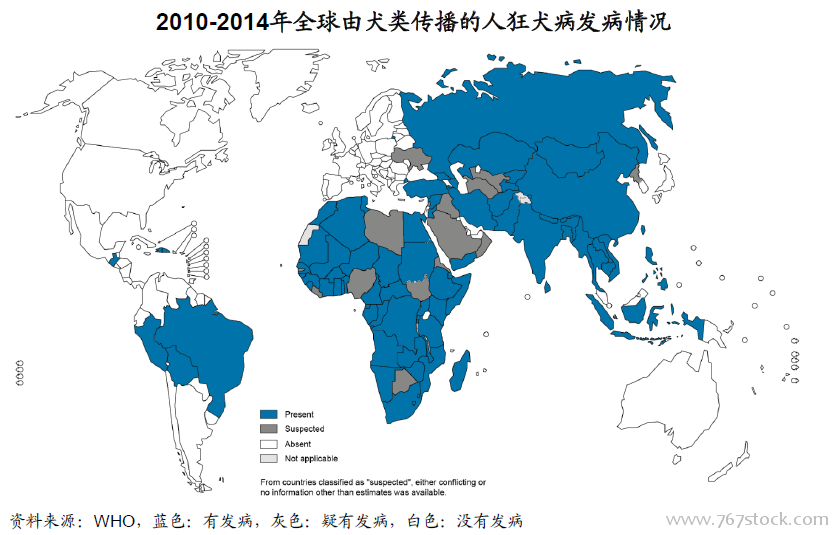

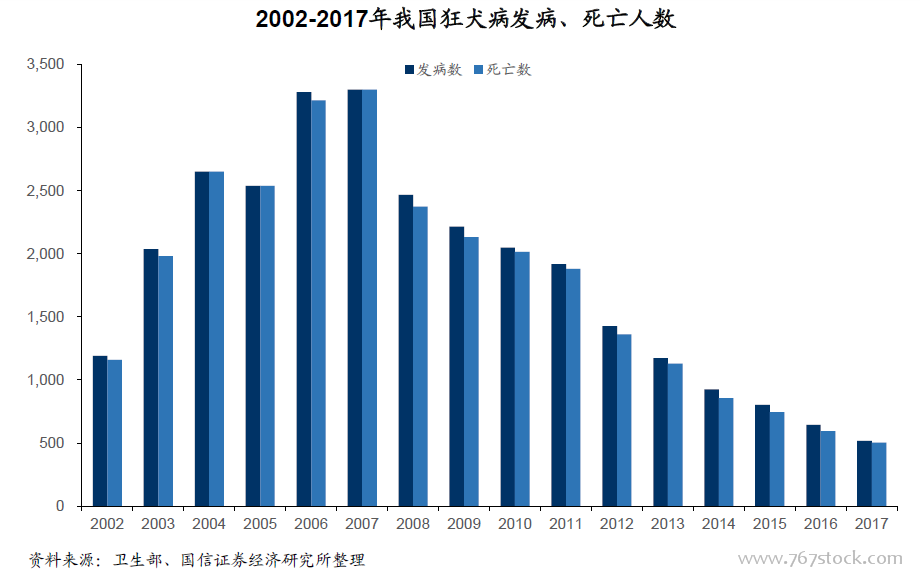

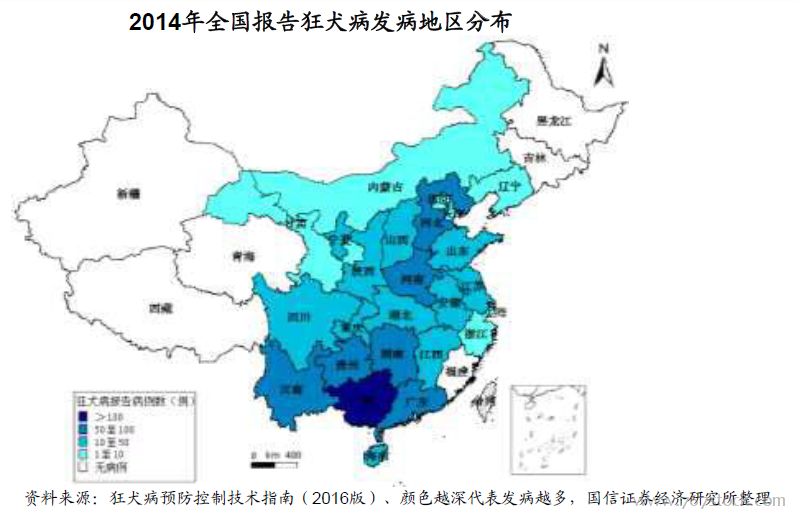

絕大部分的狂犬病發病在發展中國家,其中亞洲每年死亡數約30000人。狂犬病疫情最嚴重的國家是印度,中國緊隨其后,高峰期(2007)年報告病例達3300例。此外,有數據顯示,部分地區狂犬病漏報率高達35%,提示我國狂犬病疫情可能被低估。