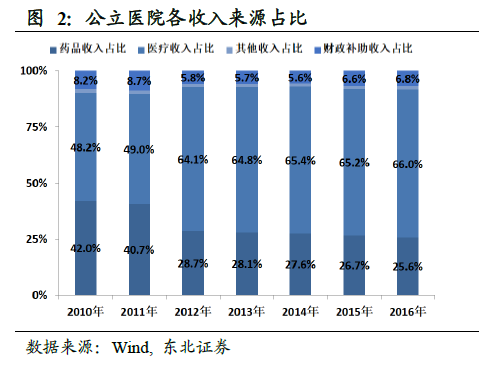

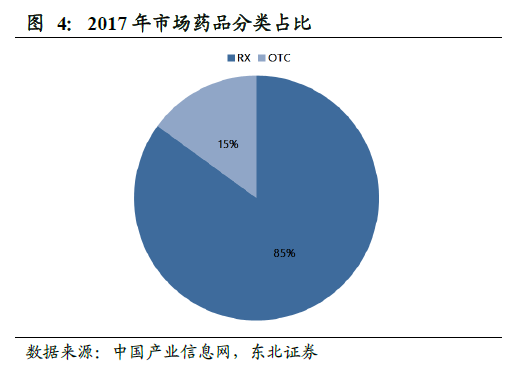

處方外流已成為破局“以藥養醫”主要手段。我國醫藥衛生體制形成于20世紀50年代,由于當時物資短缺、缺醫少藥,政策允許醫院通過“藥品加成”的方式自行解決醫院發展的資金問題,用以維持醫院的發展;20世紀80年代,逐漸形成了以藥養醫的格局;20世紀90年代,藥品收入成為醫療機構主要的收入來源,占醫院總收入的50%-60%,有的甚至高達70%。“以醫養藥”不僅推動醫療費用急劇增加,加重患者負擔,而且讓醫院與藥企經濟利益捆綁,扭曲行醫價值。目前處方外流成為破局“以藥養醫”的主要手段。處方外流即此前由醫院藥房承擔的藥品供給、藥事服務等要逐漸釋放到以零售藥店為主的其他藥品流通渠道,在保障患者購藥需求的同時,讓醫院專注于醫療服務而非藥品銷售。

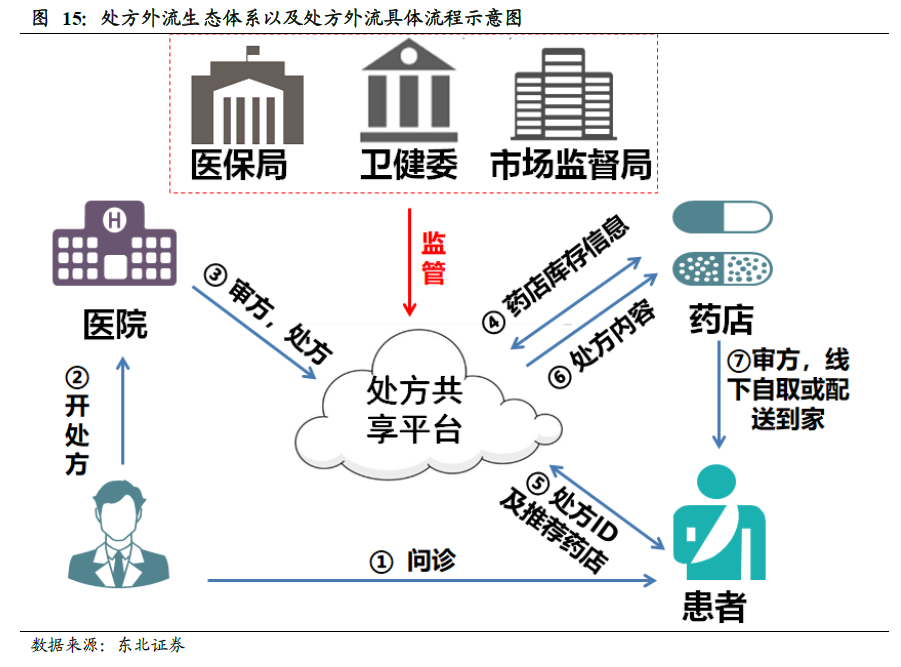

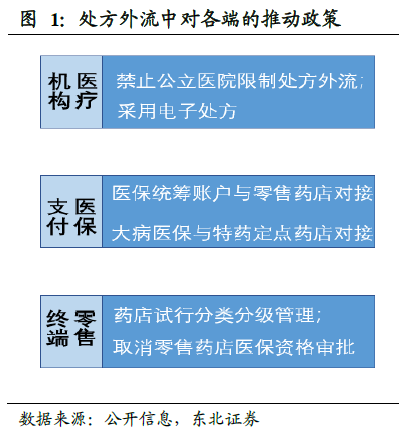

政策直接推動:政策直接明確鼓勵處方外流。在直接推動處方外流的政策中,政策對象涉及醫療機構(出口)、患者(核心)、零售藥店或醫藥電商(入口)三方,監管層對處方外流的態度也是越來越明朗和具體。從逐漸引導醫院“醫藥分離”到積極鼓勵并提出處方外流承接的指導意見,建立起出口連接入口的平滑過渡。我國處方外流政策開始于2007年5月,是由原衛生部頒布的《處方管理辦法》,隨后政策不斷出臺,從初見端倪到大勢所趨,再到目前正當時。

政策間接推動:輔助政策為處方外流奠定堅實基礎。除了政策直接禁止醫院限制處方外流之外,對于公立醫院的一系列輔助手段:藥占比、零加成、兩票制等都推動了處方加速向院外流轉。

內外因雙重驅動,行業正處爆發期拐點。一方面,醫療機構受到“藥占比”、“藥品零加成”等壓制手段,激發醫院方自身動力剝離門診藥房;另一方面,政策對于零售藥店分級分類管理的鼓勵和醫藥電商的積極布局,為承接處方外流鋪墊。內外因雙重驅動,處方外流市場將迎來爆發增長。

內因:藥品零加成等政策促使藥房已經由盈利端變為成本端。藥品價格加成政策出臺于1954年。當時國家允許醫療機構在零售藥品時,可以在批發價格基礎上進行加成,形成藥品的零售價格。藥品的加成率,西藥不得超過15%,中成藥不得超過16%,中草藥不得超過29%。出臺該政策的目的是在財政投入的基礎上進一步補充醫院的運行資金,調動醫療服務的積極性。到80年代,醫療機構的收入構成再次調整,國家對醫療機構的經費補助實行“全額管理、定額補足、結余留用”。即醫院自我創收的部分可用于醫院醫療條件的改善或集體福利和個人獎勵。