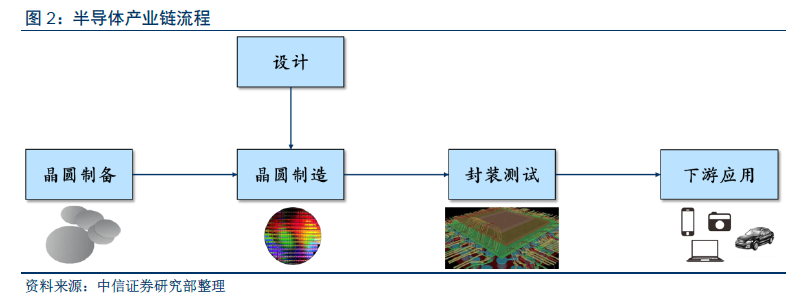

晶圓(wafer)是制造半導體器件的基礎性原材料。極高純度的半導體經過拉晶、切片等工序制備成為晶圓,晶圓經過一系列半導體制造工藝形成極微小的電路結構,再經切割、封裝、測試成為芯片,廣泛應用到各類電子設備當中。晶圓材料經歷了60 余年的技術演進和產業發展,形成了當今以硅為主、新型半導體材料為補充的產業局面。

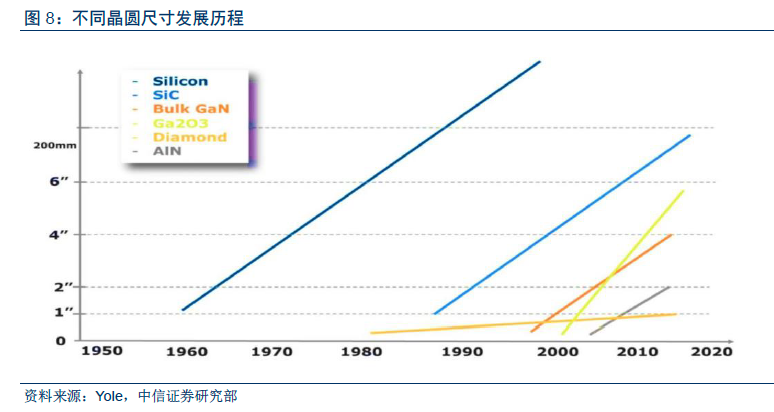

20 世紀50 年代,鍺(Ge)是最早采用的半導體材料,最先用于分立器件中。集成電路的產生是半導體產業向前邁進的重要一步,1958 年7 月,在德克薩斯州達拉斯市的德州儀器公司,杰克·基爾比制造的第一塊集成電路是采用一片鍺半導體材料作為襯底制造的。

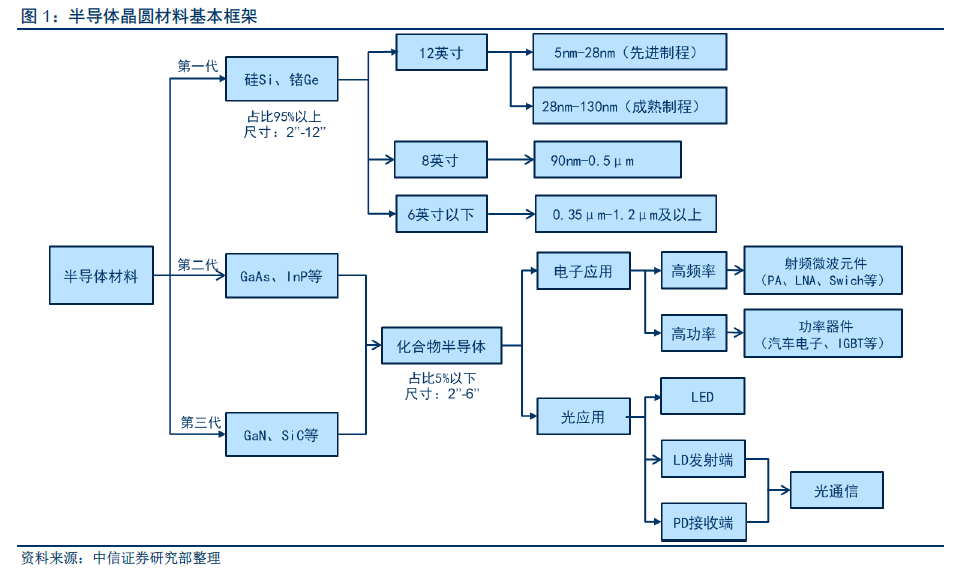

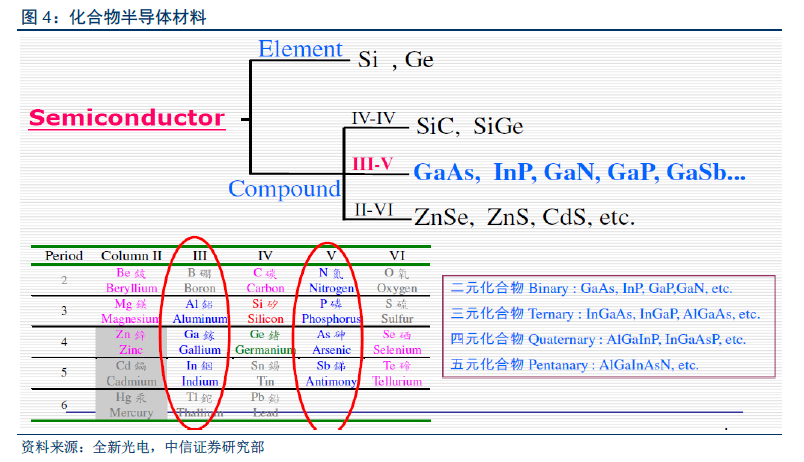

半導體器件產值來看,全球95%以上的半導體器件和99%以上的集成電路采用硅作為襯底材料。2017 年全球半導體市場規模約4122 億美元,而化合物半導體市場規模約200億美元,占比5%以內。從晶圓襯底市場規模看,2017 年硅襯底年銷售額87 億美元,GaAs襯底年銷售額約8 億美元。GaN 襯底年銷售額約1 億美元,SiC 襯底年銷售額約3 億美元。硅襯底銷售額占比達85%+。在21 世紀,它的主導和核心地位仍不會動搖。但是Si 材料的物理性質限制了其在光電子和高頻、高功率器件上的應用。

20 世紀90 年代以來,以砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)為代表的第二代半導體材料開始嶄露頭腳。GaAs、InP 等材料適用于制作高速、高頻、大功率以及發光電子器件,是制作高性能微波、毫米波器件及發光器件的優良材料,廣泛應用于衛星通訊、移動通訊、光通信、GPS 導航等領域。但是GaAs、InP 材料資源稀缺,價格昂貴,并且還有毒性,能污染環境,InP 甚至被認為是可疑致癌物質,這些缺點使得第二代半導體材料的應用具有很大的局限性。

第三代半導體材料主要包括SiC、GaN 等,因其禁帶寬度(Eg)大于或等于2.3 電子伏特(eV),又被稱為寬禁帶半導體材料。和第一代、第二代半導體材料相比,第三代半導體材料具有高熱導率、高擊穿場強、高飽和電子漂移速率和高鍵合能等優點,可以滿足現代電子技術對高溫、高功率、高壓、高頻以及抗輻射等惡劣條件的新要求,是半導體材料領域最有前景的材料,在國防、航空、航天、石油勘探、光存儲等領域有著重要應用前景,在寬帶通訊、太陽能、汽車制造、半導體照明、智能電網等眾多戰略行業可以降低50%以上的能量損失,最高可以使裝備體積減小75%以上,對人類科技的發展具有里程碑的意義。