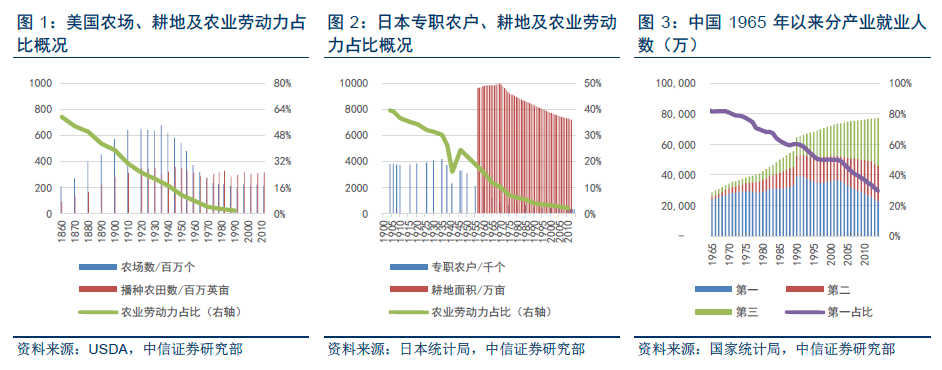

農業人口降低觸發轉型,推動規模化、新模式。從農業發達國家的發展歷程中可以看出,農業人口降低是必然趨勢,一般在農業人口數量下降到30%左右的時候模式面臨轉型,主要表現為耕地規模化及相應的種植模式變化。規模化或早或晚,或主動或被動,總之不可避免,規模化速度和程度主要取決于:1)土地資源的基本情況,美國耕地資源豐富;日本雖然土地總量少,但經過長期的改造投入也形成了大量可規模化的良田。2)政策對于土地流轉的鼓勵或限制,美國政府長期以來通過各類法案推進土地的集約化;日本由于戰后被限制的原因,其流轉進程被人為后推了,但后期也開放了流動性。土地規模化以后,種植模式發生相應變化,需要有新的農資投入品進行支撐,同時農化服務需求開啟。

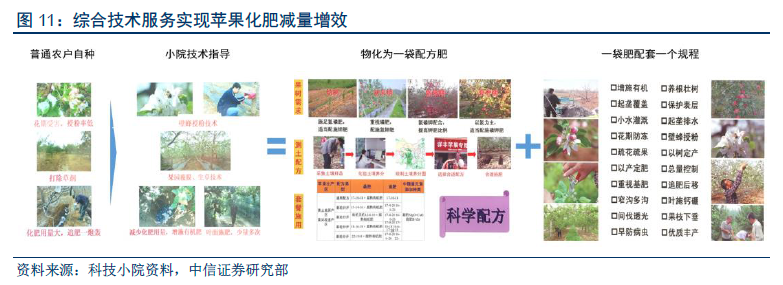

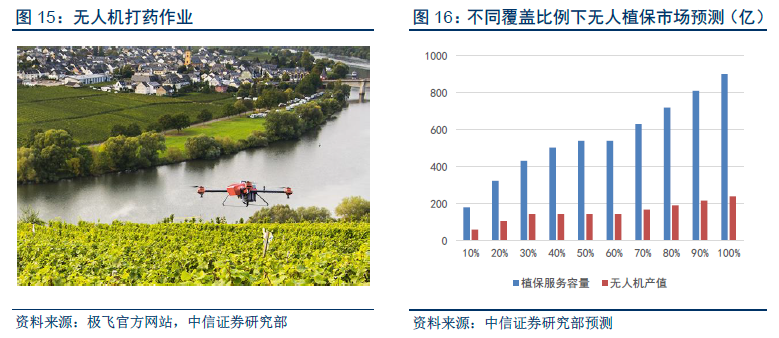

轉型過程中,農資結構優化升級是必然結果。規模化農場對于現代化作業手段及其附著的農資存在強烈依賴,種子、肥料、農藥、農機具伴隨規模化作業將進行結構上的優化,同時,規模化作業模式的更新往往帶來農資投入品的新需求,整體而言,存量結構優化和新市場開辟是規模化、現代化進程中農資發展的主要方向。另一方面,新的農資、作業技術的開發將進一步推進規模化向大型集約發展,例如衛星遙感施肥、水肥一體化、航空植保等技術的發展使得超大型農場的出現在技術上更為可行,推動轉型深化。

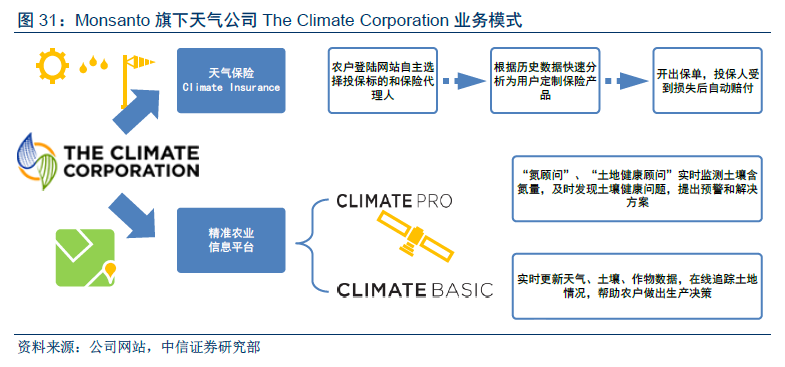

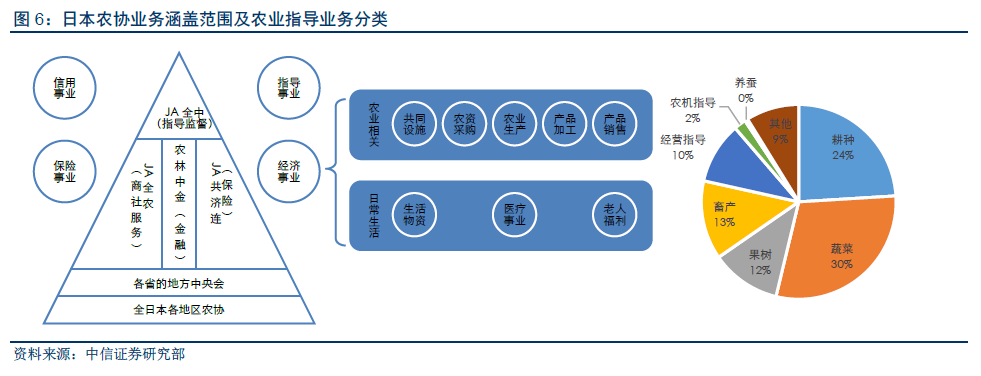

綜合服務體系建設保障客戶“真需求”。首先是農業專業服務,農業轉型過程中大量的新模式、新產品、新技術涌現,產業鏈細分以及專業提升成為必然趨勢,在此基礎上的專業服務將成為需求爆發點。其次是金融服務體系的建設,信貸作為一種基本的推動農業業務增長手段已經在美日普及;農業保險、農產品期貨則給靠天吃飯的高風險農業帶來重要的價格保障。綜合金融體系將對農業現代化起到非常重要的穩定、加速作用。

土地流轉政策不斷開放,一切為了點燃土地活力。流轉政策逐步放開,適度規模化是政策目標所在。建國以來頒布的各項農地政策總的來說都是為了激活土地活力,提高糧食產量。改革開放以后,土地承包責任制逐步成熟,對糧食產量上升起到了一定的推動作用,但制度紅利在1998年糧食產量達到頂峰后告罄,糧食產量開始下滑。為了適應農業發展現狀,進一步釋放耕地潛力,2001年國家首次針對農村土地承包經營權流轉專門發布文件,允許土地合法流轉;2008年國家開始對土地流轉持鼓勵態度;2015年,正式提出農村土地“三權分立”政策,并且支持農民使用“沉睡的資本”在銀行進行抵押貸款,大大推進了土地流轉進程。

各類流轉模式興起,土地規模化大幕已經開啟。民間意向和政策支持雙重作用下,土地流轉蔚然成風。至2013年,全國流轉土地面積占總量的1/3以上,成為農村土地經營的重要組成形式。以湖南為例,2013年湖南流轉土地面積占總量的22.3%,其中以轉包和出租為最主要形式,占比近80%。