微波/毫米波技術簡介。微波是電磁波的一種,介于普通無線電波(長波、中博、短波等)于紅外線之間,頻率在300MHz~300GHz、波長為 1毫米~1米。微波頻率比一般的無線電波頻率高,通常也稱為“超高頻電磁波”。按照頻率和波長的不同,微波可分為是分米波、厘米波、毫米波。

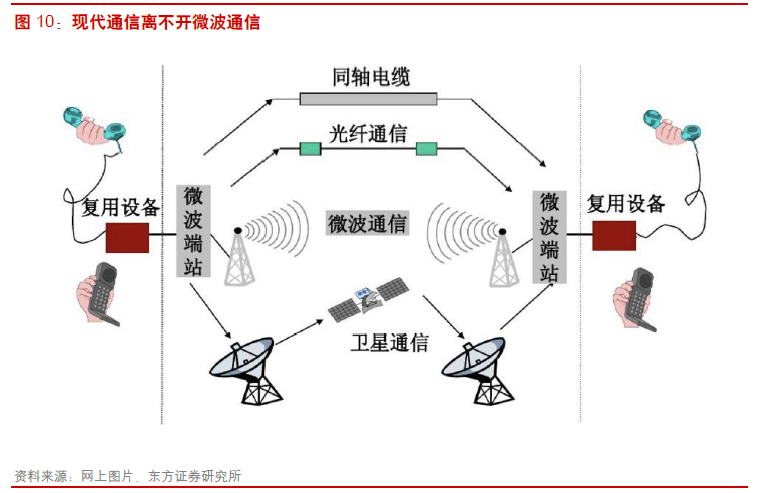

微波器件:處理/變換微波信號的關鍵器件。微波器件是指工作在微波波段(300MHz~300GHz)的器件,是微波技術的關鍵器件。通常,由于數字信號處理技術處理的電信號頻率較低,而微波毫米波頻率較高,因此微波器件的功能就是實現對微波能量和微波信號的處理和變換,如,對微波信號的定向傳輸、衰減、隔離、濾波、相位控制、波形及極化變換、阻抗變換與調配等。微波器件按其功能可分為微波振蕩器(微波源)、功率放大器、混頻器、檢波器、微波天線、微波傳輸線等。

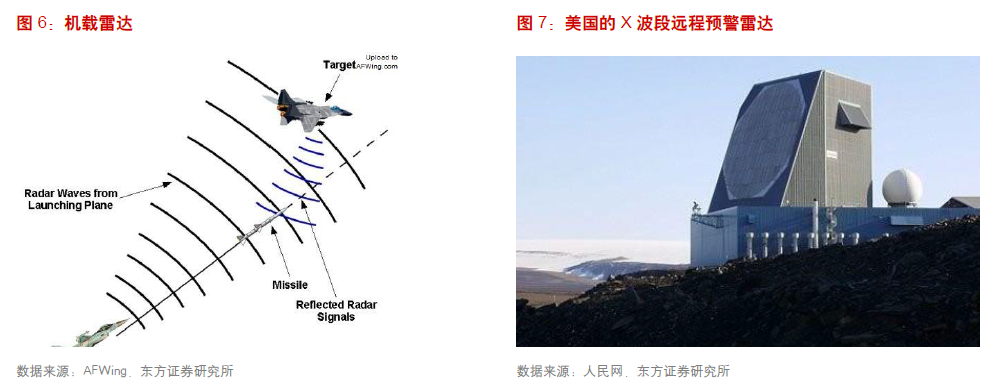

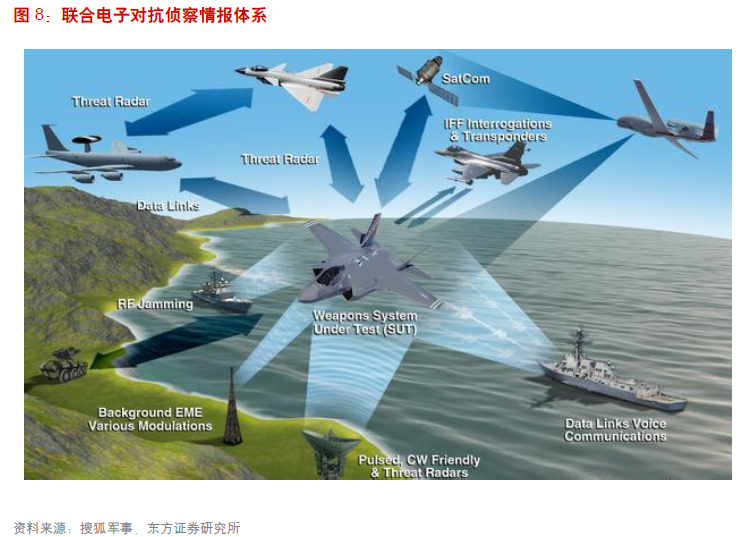

基于微波技術的設備擁有帶寬大、精度高、體積小、穿透性強等優勢,非常適應于軍事用途。1)帶寬大,微波尤其是毫米波的高頻特性使其擁有遠高于其他低頻電磁波的帶寬,除了攜帶更多信息外,還可以有效規避敵方的電磁干擾、提高在復雜電磁環境中的效能及生存率;2)精度高,在相同天線尺寸下微波尤其是毫米波的波束要比低頻波束窄得多,因此可以分辨相距更近的小目標或者更為清晰地觀察目標的細節,這對于制導和定位至關重要;3)體積小,天線以及其他微波元器件體積小、重量輕、功耗低,使其更適應機載彈載的需求;4)穿透性強,利用特定微波頻段對電離層的強穿透性可實現衛星控制和彈道導彈再入段的控制,并且相比紅外和可見光擁有更好的通過煙霧灰塵等惡劣氣候的傳輸特性。綜上,微波技術的核心特質非常適應于軍事用途,因此該項技術的研發和應用也最早起源于軍工。

對微波的理論研究以及進行相關實驗起步于20世紀初。在20世紀30年代,高頻率超外差接受器和半導體混頻器的出現使得微波技術的發展取得了一定的進步。1931年意大利科學家馬可尼進行了距離為18英里的無線通信實驗, 實驗中使用600MHz的微波來傳輸具有較好質量的話音信號,信號源為巴克豪森管(Barkhausen tube)。這是首次利用300MHz以上的微波完成的無線通信實驗。同一時期,雷達的相關概念和理論也逐漸形成,到了20世紀30 年代中期,世界上已經有八個國家在進行相關的研究。

第二次世界大戰時期普遍被認為是微波技術發展的黃金時期,其背后主要的推動力來自于軍方對雷達的需求。雷達在二次大戰中扮演著重要的角色,為此盟軍投入了大量人力物力進行雷達的研究。二戰期間,除了雷達外微波技術在其他方面的應用也在繼續向前發展。在無線通信方面,1943年AT&T研制出AN/TRC-6型多頻段微波無線電,該設備利用了脈沖位置調制和數字調制技術,美軍和英軍裝備了這種型號的無線電設備。微波測量技術也在40年代發展起來,其中包括能量檢測,能量測量,頻率測量,相位測量和電壓駐波比等技術。微波技術在生物和醫學上的應用研究也在二戰期間展開。