近年來,隨著消費升級的演進和新一代消費者的成長壯大,“娛樂粉絲經濟學”成為了一門顯學。包括影視公司、互聯網公司在內的一切“泛娛樂”企業,都必須正視娛樂粉絲的巨大消費潛力。但是,投資者往往只了解“娛樂粉絲經濟學”的部分表象,而不熟悉其實質。因此產生了兩個廣為流傳的誤解:90后群體都是娛樂明星粉絲;娛樂明星粉絲是鐵板一塊。甚至很多娛樂內容公司,都受困于以上誤解。

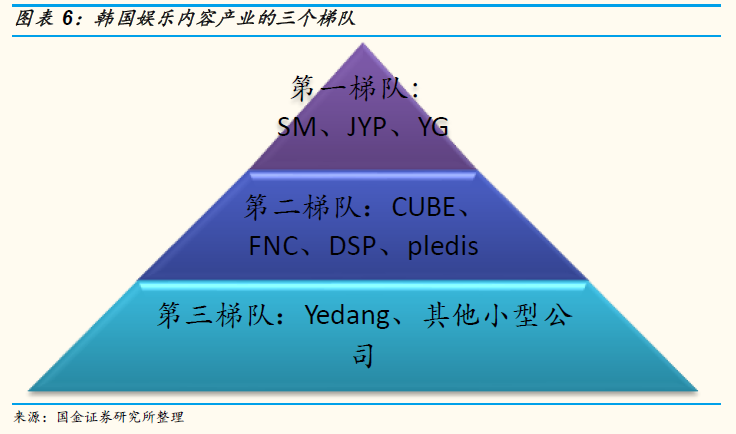

什么是“流量小生”?它是影視行業的救命稻草嗎?1990年代以來,隨著互聯網媒體的興起、國際交流的頻繁化,大眾對流行娛樂的關注焦點從港臺走向日韓。近年來,鹿晗、吳亦凡等眾多“韓系偶像”回歸本土,本土偶像培養也開始盛行。“流量小生”“流量小花”成為市場上哄搶的稀缺資源;他們的粉絲圈子被稱為“飯圈”。無論電影、電視劇、游戲還是綜藝,資本方和內容方都堅定的認為“流量小生”就是收益的保證靈藥,但是事實真的如此嗎?

“流量小生”并不是萬金油。2014-15年,韓國EXO的四位中國成員(鹿晗、吳亦凡、張藝興、黃子韜)紛紛回國,被國內媒體稱為“天朝四子”。“天朝四子”在韓國期間就擁有龐大的粉絲群體,回國之后進一步引爆媒體話題,使投資者記住了“流量小生”這個名詞。此后,楊洋、李易峰、井柏然等本土藝人開始向“流量小生”轉型。市場普遍認為,只要鎖定了“流量小生”,電影票房、電視劇收視率、衍生品銷售額就有了保證。然而,事實真的是這樣么?我們統計了鹿晗、吳亦凡、李易峰、楊洋“四大流量小生”在電影、電視劇方面的表現:令人驚奇的是,他們并沒有顯示很強的吸金能力。