排污許可,立法先行。為了對企業的環境污染行為加以約束,世界各地普遍推行環境保護許可證制度,通過行政部門審查后,以許可證的方式對企業的活動進行授權,之后才能進行相關的生產、排放活動。排污許可制是環境保護許可證的一種點源排放的重要管控方式,依法對排污行為做出規定、限制及監管執法,以法律文書載明工業企業的污染物排放閾值以及環境管理要求。

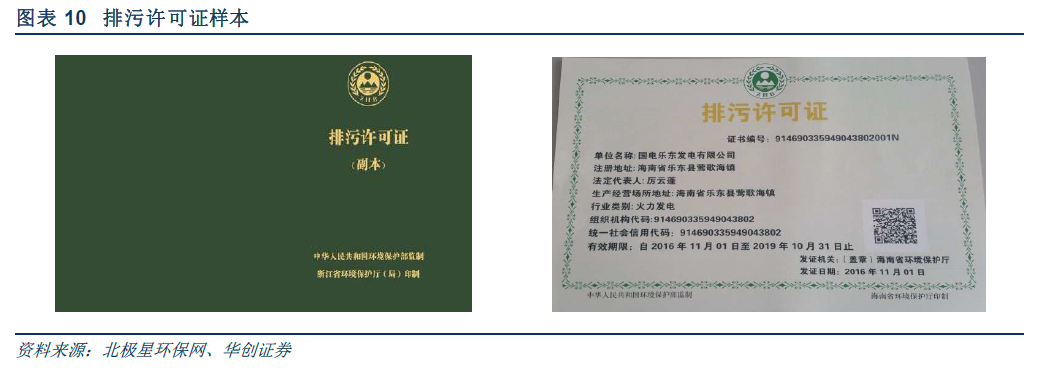

三十載探索,成效顯著仍存難點。自1988 年推行《水污染物排放許可制管理暫行辦法》以來,三十余年來,《水污染防治法》、《大氣污染防治法》經過不斷地修訂與完善,排污許可逐漸從雛形到落地,取得較為顯著的成效。目前包括江蘇、浙江等28 個省(區、市)已經制定排污許可制度暫行辦法,并向超過24 萬家企業發放了排污許可證。排污許可制體系漸趨完善,其要求也漸趨細化和具體,有利于響應國家對于建設生態文明體制的要求。

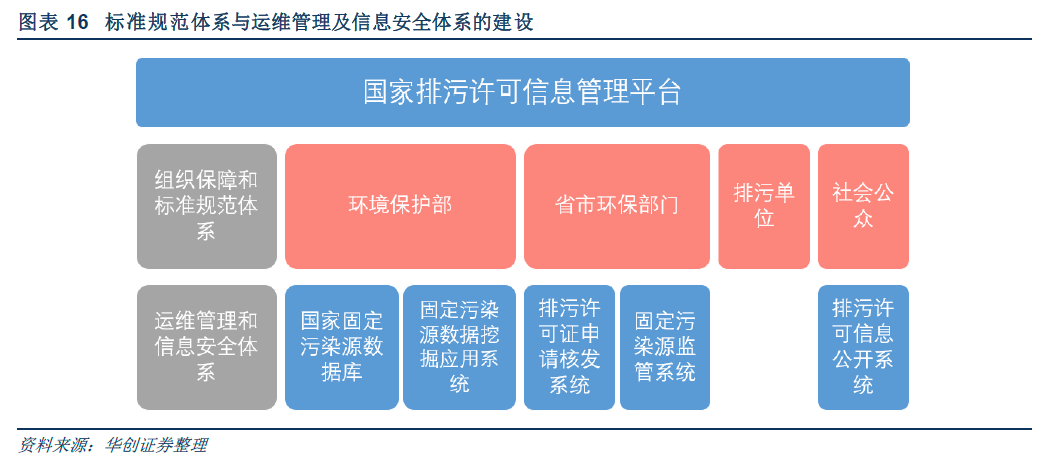

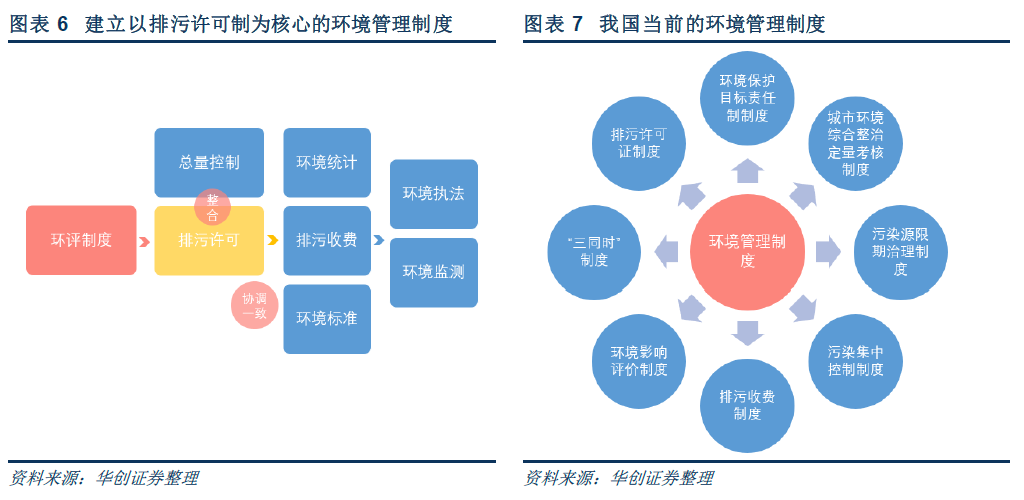

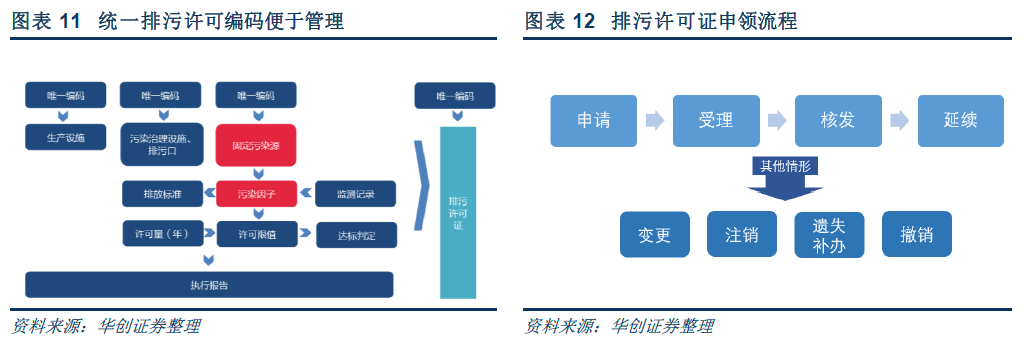

響應生態文明建設,推動排污許可改革。2016 年國務院辦公廳印發《控制污染物排放許可制實施方案》,明確要求將排污許可制度建成固定污染源管理的核心制度,作為企業守法、部門執法、社會監督的依據,為提高環境管理效能和改善環境質量奠定堅實基礎。方案規定率先在火電、造紙企業開展排污許可證核發工作,2017 底在全國范圍完成重點行業企業排污許可證核發工作。

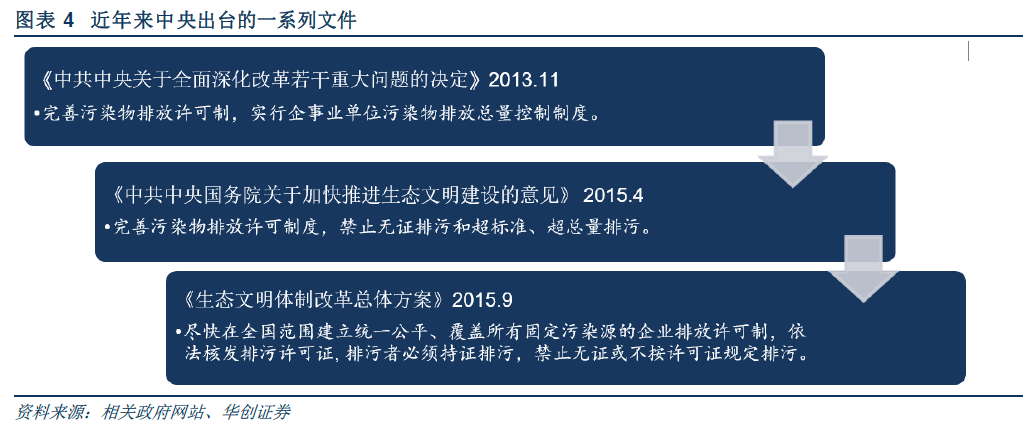

完善排污許可制是生態文明建設的訴求。習近平總書記在十九大報告中指出:“加快生態文明體制改革,建設美麗中國。”黨中央把生態文明建設和環境保護擺上重要的戰略位置,著眼落實地方黨委政府環境保護責任、企事業排污單位污染治理主體責任這兩條主線。排污許可制度是實現面向環境質量的環境管理轉型、建立規范嚴格的企業環境執法體系的基礎和關鍵,因而建立健全完善的排污許可證制度是生態文明建設的訴求。近年來,中央出臺一系列的文件中多次提到完善污染物排放許可制,并對企業做出了必須持證排污的要求。

地方環保單位積極響應,制定地域性政策。依據2016 年12 月出臺的《排污許可證暫行規定》,“省、自治區、直轄市環境保護主管部門負責本行政區域排污許可制度的組織實施和監督”,海南、遼寧、陜西、甘肅、內蒙古等地已經相繼通過制定實施地方性細則或實施計劃(方案)推動該項制度的落地。