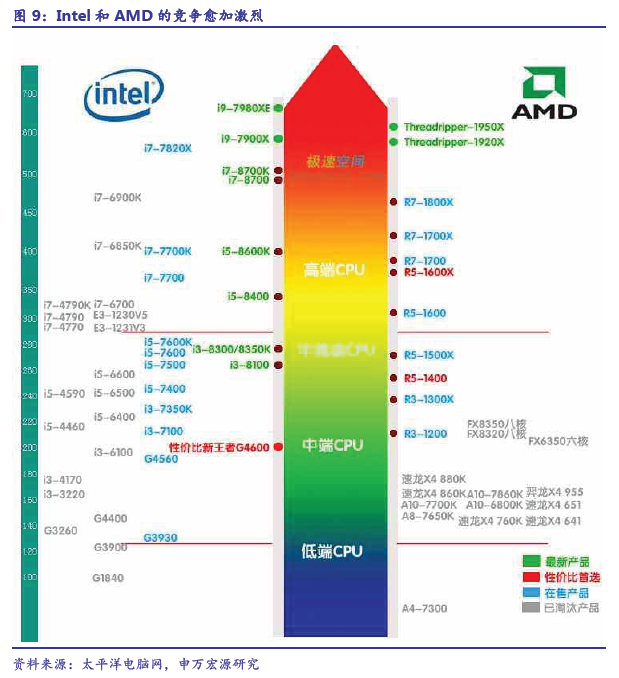

AMD 扭虧為盈,再掀CPU 行業三十余載競爭史。經歷多年長期虧損的處理器芯片公司AMD 在今年第三季度終于實現扭虧為盈,錄得凈利潤7100 萬美元。AMD Q3 季度能有這樣的表現,主要功勞應該還是Ryzen 處理器的。此外AMD Epyc 服務器處理器爭搶Intel 盤踞多年龍頭獨占地位的服務器處理器市場競爭態勢將逐步升溫。Epyc 產品線為AMD 帶來了龐大的成長潛能,并正對英特爾形成新的挑戰。

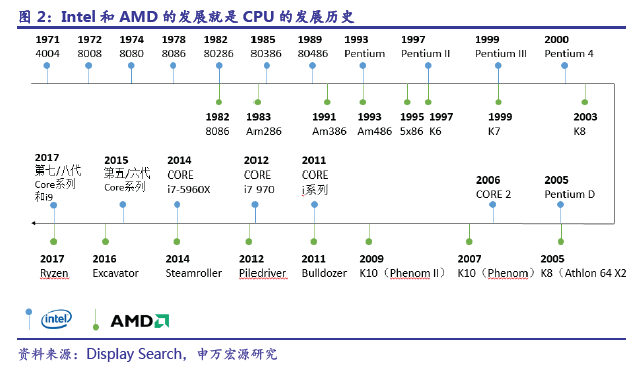

1968-1984:同根同源,IBM促使Intel 和AMD 的發展。Intel 在1970 年推出世界上第一塊DRAM,1971 年Intel 成功上市并發布了世界上第一塊個人微型處理器4004,雖然處理能力有限,但在IT 界具有里程碑的意義;次年發布的8008 處理器,性能得到了翻倍的提升,最重要的是獲得了處理器的指令技術,這套指令集奠定了今天Intel X86 系列微處理器指令集的基礎。

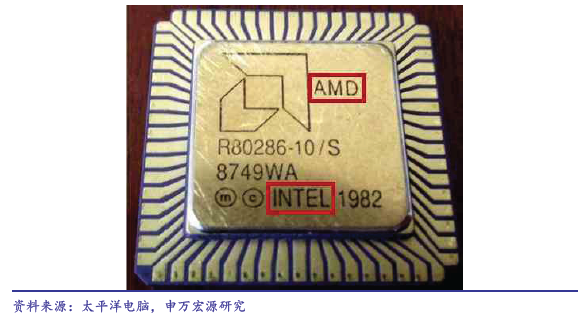

1985-1996:Intel 統領CPU 市場,AMD 由合作到模仿頑強生存。Intel 停止合作, AMD 失去了CPU 發展的黃金時期。AMD 在獲得286 處理器的授權后便開始生產自己的286 芯片,制造了克隆體“Am286”。Intel 在意識到威脅后于1985年單方面中止了合作協議,獨家生產386 處理器。AMD 于1989 年自主研發了性能與386相似的AM386 處理器,通過不斷生產兼容Intel 的處理器,以低廉的價格打入市場,使得AMD 頑強的生存著。

1997- 2006:Intel 策略失誤,AMD 反超崛起。Intel 放棄兼容性接口統一市場,卻給了AMD 反超機會。AMD 一直以兼容Intel 的處理器來獲取市場,硬件的兼容性是基于開放的Socket 接口。在1997 年Intel 推出Pentium MMX 后,退出Socket7 市場,轉向使用Slot1,徹底斷開兼容性,借此大舉統一市場。而AMD 迅速反應,堅決地在Socket7 架構上推出K6,并提出Super Socket7架構(向下兼容Socket7),獲得了眾多廠商的支持。最關鍵的是,AMD 基于Socket 接口先于Intel 提出了100MHz 外頻的產品,性能上也更優異(綜合性能比在66MHz 下要高出6.8%~15%左右,Slot1 架構卻只有2%~5%的提升,數據來源于太平洋電腦網)。1999 年AMD 搶先發布了1GHz 的處理器,進一步提升了競爭力。從1999-2003 年間,Intel 發布了多款Pentium III,并向Pentium 4 過渡,AMD 也不甘落后,發布Athlon、Athlon XP 等多款總量級K7 產品。這個階段雙方的產品在性能上旗鼓相當,是競爭最激烈的一段時間,AMD 還具有廉價的特點,積累了大量用戶。

2006-2016:Intel 霸主地位無人撼動。Intel 提出Tick-Tock 戰略,即2 年一次的工藝制程進步,正式基于這個策略2006年后Intel 逆轉了局面。Intel 在2006 年發布Core 2,采用的是65nm 工藝,使得效能增長40%,同時功耗減少40%。這讓AMD 的Athlon 優勢全無,性能上的競爭力重新回到Intel(直到今天),高端雙核市場由Intel 重新主導。雖然AMD 發布了四核Phenom,但是因為性能不足,敵不過Intel。同時,在2006 年AMD 以54 億美元收購顯卡巨頭ATI,CPU 和顯卡雙雙不給力使得AMD 在2007 年進入低迷。