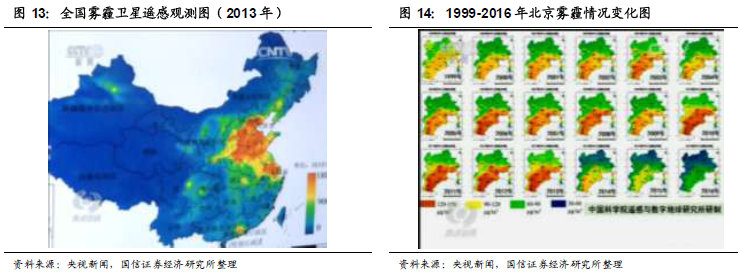

八成城市空氣質量不達標,霧霾已成為公眾高度關注的熱門話題。環保部2016年空氣質量監測結果顯示,全國338 個地級以上城市中僅有84 個城市環境空氣質量達標(參與評價的污染物濃度均達標),占24.85%;254 個城市環境空氣質量超標,占75.15%。338 個地級以上城市平均達標天數比例為78.8%;平均超標天數比例為21.2%,其中輕度污染天數比例為14.8%,中度污染為3.7%,重度污染為2.0%,嚴重污染為0.6%。以霧霾較為嚴重的北京為例,2016 年僅有約半年時間空氣質量為優或良,其余天數空氣質量均為輕度污染至嚴重污染不等。通過AQI 實時監測數據圖可以明顯看出,我國在冬季華北地區大面積空氣質量超標,霧霾問題十分嚴峻。

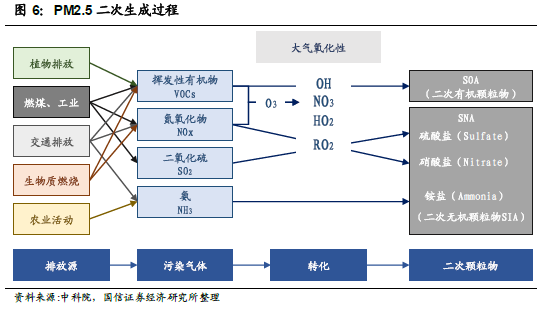

大氣污染問題會危及人身安全,大氣防治迫在眉睫。霧霾是由大量懸浮在近地面空氣中的微小水滴,冰晶,灰塵,硫酸,硝酸,有機碳氫化合物等粒子組成的氣溶膠系統。二氧化硫、氮氧化物和可吸入顆粒物這三項是霧霾主要組成,前兩者為氣態污染物,而可吸入顆粒物是形成重霧霾天氣污染的關鍵因子,它們與霧氣結合在一起,通過吸收和發散太陽光使能見度降低從而影響生存與健康。比如1930 年,比利時馬斯河谷,兩天內63 人因空氣污染死亡;1952 年―倫敦霧霾事件‖,在短短4 天時間內,造成4000 多人死亡,兩個月后,又有8000多人去世;1955 年和1970 年洛杉磯的兩次光化學煙霧事件分別造成了400 人死亡和全市四分之三人口患病;1980 年代,巴西的庫巴唐,因空氣污染,35%的嬰兒活不過1 歲,種種前車之鑒觸目驚心,大氣防治迫在眉睫。

大氣治理的重點在于控制污染源頭,霧霾主要來自工業污染、機動車、燃煤、以及農牧業等。大氣污染源可分為自然和人為兩大類。自然污染源是由于自然原因,如火山爆發,森林火災等而形成;人為污染源是由于人類從事生產生活活動而形成。人為污染源又可分為固定(如煙囪,工業排氣筒)和移動(如汽車,飛機,輪船)兩種。固定源中,環保部又細分為工業污染源,生活污染源等等。