軍事需求帶動研發應用,產品體系不斷豐富。軍用無人機誕生于20 世紀初,伴隨著世界軍事變革,技術指標、應用空間不斷拓展升級,以其裝備使用成本低、環境適應性和機動性強、有效降低參戰人員傷亡等優勢,廣泛用于偵察預警、電子對抗、通信中繼、軍事打擊、戰斗評估等領域。可以預見,軍用無人機將越來越廣泛地運用于現代化戰爭,并將重塑21 世紀的作戰方式。現有型號以戰略偵察、戰術打擊固定翼機型為主,美以中實力突出。目前服役的軍用無人機以固定翼構型為主,功能由靶機、通信、偵察、戰場評估等戰術支援角色向電子對抗、火力打擊拓展,遂行任務的空間向中高空、超視距過渡。

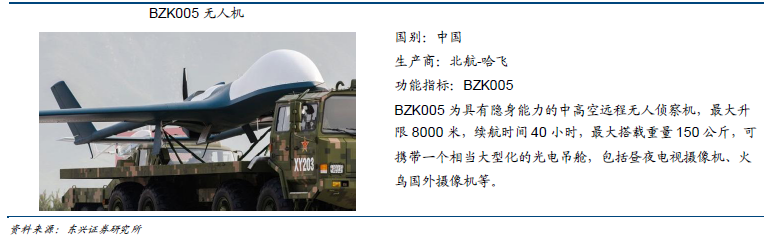

無人機軍事應用場景日益豐富,作戰角色變革創新。從無人機的軍事應用歷史來看,呈現出從支援走向作戰、從配角向主角過渡的發展脈絡,未來在協同化、信息化大背景下,微型無人機集群作戰、大型無人察打飛機與有人機的編隊作戰有望引領軍事需求。20 世紀20 年代,初期的軍用無人機是作為防空部隊的靶機使用的,目前國內也有很多民營企業參與此類無人機的生產,門檻和單價都較低;二戰過程中,無人控制飛行器技術主要用在導彈武器的定向和制導上;20 世紀50 年代后,以“火蜂”為代表,軍用無人機在空中偵察領域應用日益廣泛,60 年代中國通過“無偵5”開始研制國產偵察無人機;進入20 世紀90 年代,無人機技術向長航時偵察、電子對抗、對地精確制導攻擊方向發展,如以色列哈比無人機就是對敵雷達系統進行精確打擊的利器,曾出口中國、韓國、土耳其、印度等,在這一時期,“捕食者”、“全球鷹”先后裝配美軍并在實戰應用;進入21 世紀,特別是2010 年后,以“翼龍”、“彩虹”為代表,中國無人機技術獲得長足發展,在反輻射無人機、隱身無人機以及無人機集群等領域緊跟國際前沿甚至局部領先。

受益于成本控制和新作戰模式,國內外軍用無人機采購應用力度加強。《簡氏情報評論》的報告顯示,今后十年,在全球防務和安全市場上,無人機的份額將從2015年的64億美元以每年5.5%的速度增長。據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所發布的2016年全球軍費開支趨勢報告顯示,2016年全球軍費開支同比增長0.4%。可以看出,軍用無人機的采購增速高于行業。2011年以前軍用無人機占航空飛行器的出口比重中可忽略不計。之后的五年間,全球軍用無人機的進口累計數占全部航空飛行器的比重逐年增加。2011年軍用無人機的進口量為137架,到2016年增加到了291架。我們認為,未來以無人機為代表的軍用無人裝備采購比重會呈持續上升的態勢,一是因為無人機相比之前中低空靶機、前線傳感器的角色功能有了大幅拓展,特別是察打一體功能的實現;二是在世界經濟增速放緩、軍事投入有限的情況下,無人機在采購、保障、戰損方面成本優勢突出;三是隨著軍事信息化程度提高、網絡化協同化新作戰樣式的滲透,無人機作為偵察監視、信息支援、干擾打擊等功能的節點,活躍度在提升。