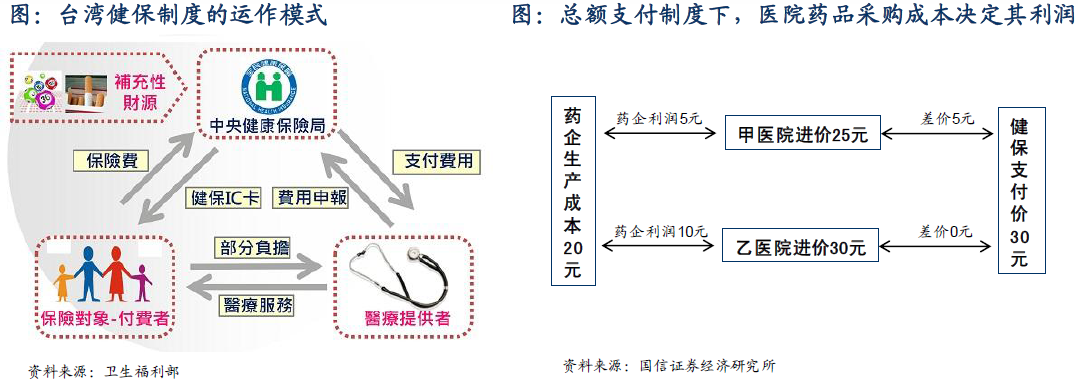

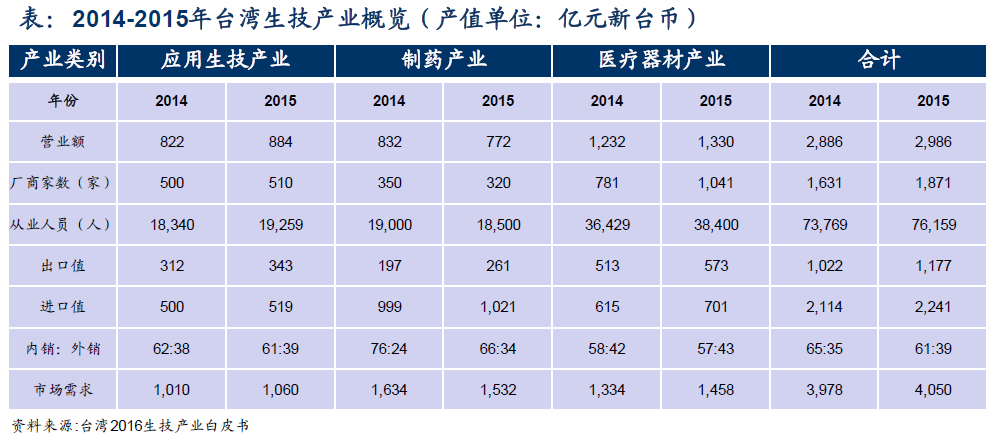

臺灣醫藥市場規模有限,仿制藥“制劑出口”是王道:2015年底臺灣人口數量為2349萬人,年增長率為0.35‰.有限的人口基數決定了其醫療行業規模較小,2014年臺灣醫療保健支出金額為9955億新臺幣(約合2118億元人民幣),年增長率為3.1%。1995年臺灣開始正式實施全民健康保險制度,民眾在按規定繳納保險費后便可在醫療機構免費接受醫療服務(部分需自費),由健保局向醫療機構支付費用。后因支付壓力增加,便引入總額支付制度,根據上一年的醫療服務量,對每家醫療機構下一年的支付額度進行預算。因此醫療機構每年的健保收入固定(另外部分收入來自非健保項目),超額負擔、結余轉盈,成本控制成為決定醫院利潤的關鍵因素。此種制度下,藥品采購是醫院的成本項。健保局就目錄內藥品,與每一家藥企談判其支付價格(因此不同廠家的同一仿制藥支付價格不同),同時允許醫療機構在采購時與藥企議價,差價便結轉為醫院的利潤。但如果該差價超過30%,健保局便會進一步下調支付價格(因此臺灣仿制藥的價格呈現逐漸下降的趨勢)。這導致臺灣的仿制藥價格競爭異常激烈,藥企依靠規模效應和成本優勢取勝,行業集中度很高。

臺灣仿制藥市場占比低,行業集中度高:由于全民健康保險制度下,民眾免費接受醫療服務,在用藥選擇上進口原研藥成為首選。因此臺灣藥品消費市場原研藥占據大部分市場份額,仿制藥市場占比僅在20%左右。臺灣仿制藥市場規模較小,每年約300億新臺幣。我們分析,臺灣用藥市場原研藥占比較高、而仿制藥市場占比較低(這與大陸截然相反)的原因有以下幾點:臺灣全民健保體系將大多數原研藥納入健保給付范圍內,因此原研藥在臺灣的臨床使用較為廣泛;特別是全球新上市專利藥進入臺灣市場速度較快,在健保支持下在臨床的使用推廣相對容易;原研專利過期后,醫療機構通常采購“原研&1-2種仿制藥”供使用,醫生處方時會充分考慮仿制藥的安全有效性,仿制藥對原研藥的替代需要時間和過程;隨著健保支付價格不斷下降(包括原研和仿制藥),節約的健保資金又不斷納入新上市的專利藥以滿足臨床需求,因此新專利藥的更新較快;部分患者愿意自付差價使用原研藥,也是一個重要因素。