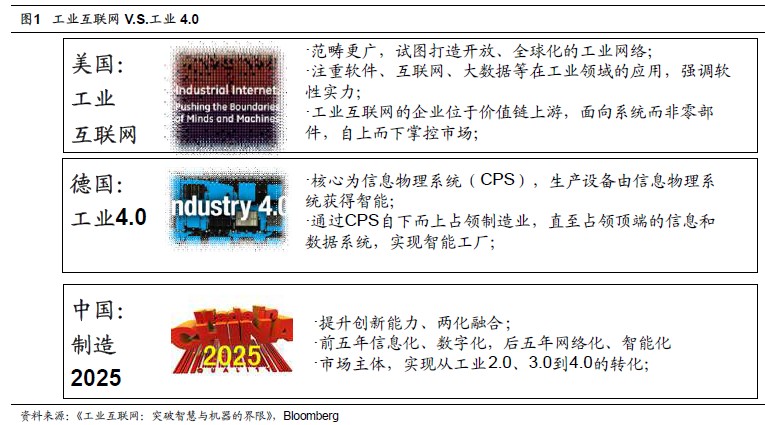

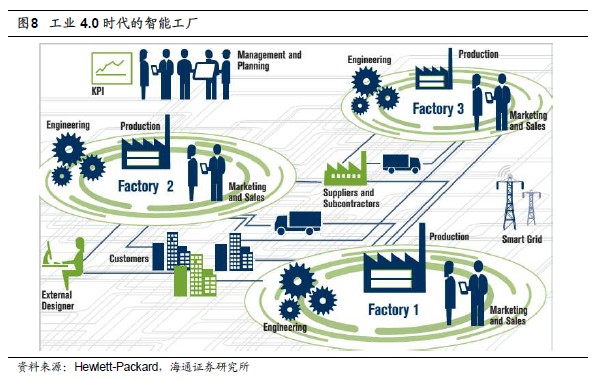

德國在二戰中失敗,美國用各種方式遷移走不少德國工業制造能力,由此主導了以信息技術為核心的工業3.0 競爭;近三十年來第三世界國家制造業的崛起,更直接導致以制造業見長的德國面臨挑戰和危機。為了提高德國工業的競爭力,2013 年4 月,在德國工程院、弗勞恩霍夫協會、西門子等德國學術界和產業界的建議下,“工業4.0”的概念在漢諾威工業博覽會上被提出,并上升為德國國家級戰略。工業4.0 以智能制造為主導,目標是建立高度靈活、提供個性化和數字化的產品和服務的生產模式。在這種模式下,傳統的行業界限不復存在,產業鏈分工被重組,最終形成終端需求(定制需求)、智能產品、智能工廠、智能物流的完整鏈條。不僅是德國,2008 年陷入金融危機的美國也已經認識到工業的乏力是國家經濟下行的根本原因之一。20 世紀后期美國引領了信息化革命,但伴隨突飛猛進的金融業的是“去工業化”,金融衍生品的泛濫和第二產業的空洞化使美國陷入自大蕭條后最大的經濟危機。奧巴馬政府將引導美國經濟走出困境的突破口聚焦在“再工業化”,于2011 年6 月出臺“先進制造伙伴計劃”。在這場工業變革中,GE 意圖占領戰略高地,將大型的工業機器與傳感器和軟件等分析工具連接起來,從海量數據的分析中尋找找價值。這個匯集了工業革命帶來的機器、設備組、設施和系統網絡,以及互聯網革命中涌現出的計算、信息與通信系統的全球化開放網絡,被GE 命名為“工業互聯網”。在GE 的倡導下,AT&T、思科、GE、IBM 和英特爾在波士頓成立工業互聯網聯盟(IIC),以期更好地促進物理世界和數字世界的融合。

首先明確一個概念:工業4.0 不是產品,是過程,不是企業是產業鏈、國家體系。

中國制造2025——中國版本

“三步走”實現制造強國的戰略目標:第一步:力爭用十年時間,邁入制造強國行列。第二步:到2035 年,我國制造業整體達到世界制造強國陣營中等水平。第三步:新中國成立一百年時,制造業大國地位更加鞏固,綜合實力進入世界制造強國前列。其中中國制造2025 是三步走的關鍵基礎,這十年中,前五年完成工業化、數字化、網絡化、環保化;后五年提升創新能力和智能化。

到2020 年,基本實現工業化,制造業大國地位進一步鞏固,制造業信息化水平大幅提升。掌握一批重點領域關鍵核心技術,優勢領域競爭力進一步增強,產品質量有較大提高。制造業數字化、網絡化、智能化取得明顯進展。重點行業單位工業增加值能耗、物耗及污染物排放明顯下降。到2025 年,制造業整體素質大幅提升,創新能力顯著增強,全員勞動生產率明顯提高,兩化(工業化和信息化)融合邁上新臺階。重點行業單位工業增加值能耗、物耗及污染物排放達到世界先進水平。形成一批具有較強國際競爭力的跨國公司和產業集群,在全球產業分工和價值鏈中的地位明顯提升。