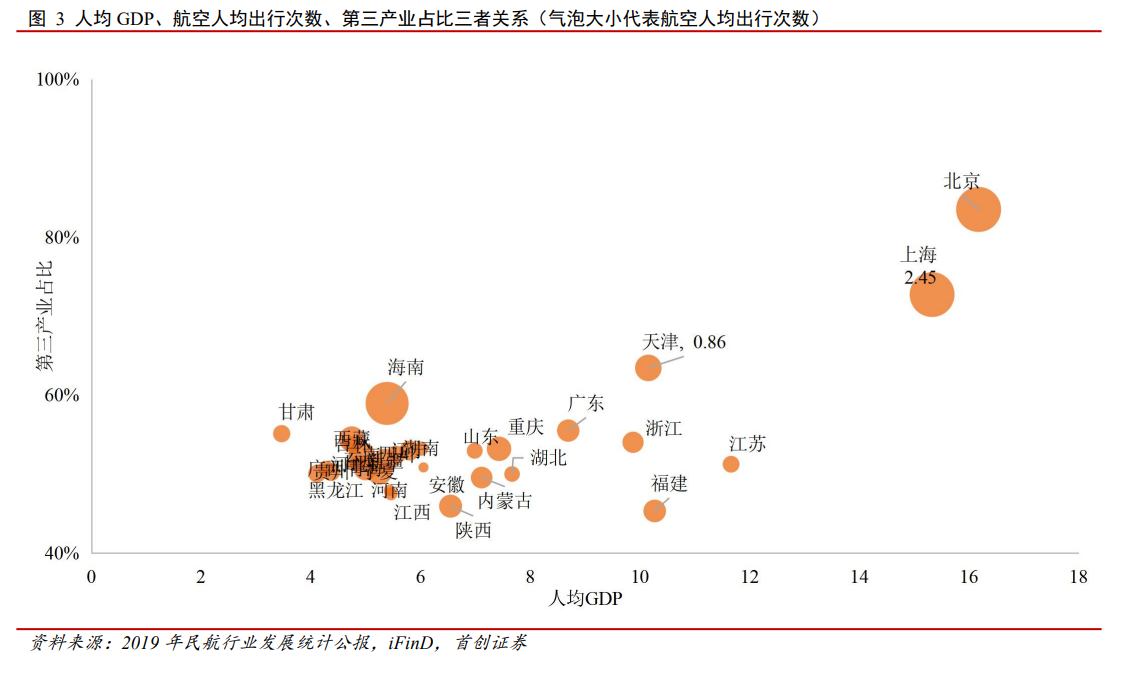

我國大部分機場仍處于成長初期。結合國內外機場發展經驗,機場業務發展可以分為三個成長階段:在成長初期的中小機場,其盈利主要是依靠客流同步增長,在容量達到飽和后將進一步擴建;在成長中期的大型機場,由客流、商業共同推動盈利增長;在成長后期的樞紐機場,客流增速趨緩,主要由非航業務推動盈利增長。具體到客流量指標上,1000 萬人次/年的吞吐量是一個節點,機場的航空業務在此流量下開始發揮規模效應;3000 萬人次/年的吞吐量是另外一個節點,是實現非航收入占據主導盈利的關鍵。按照 2019 年的運營數據來看,全國定期航班通航機場 237 個中僅有 39 個機場旅客吞吐量超過 1000 萬人次/年,僅 11 個機場旅客吞吐量超過 3000 萬人次/年。

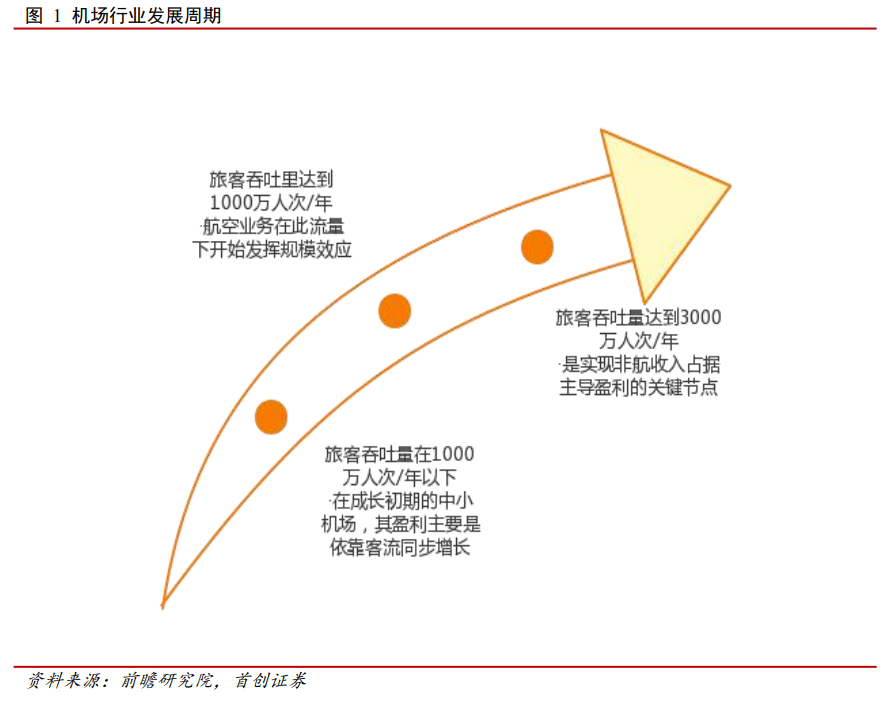

通常,機場運營企業的收入可分為兩大類:航空性業務收入與非航空性業務收入。其中,航空性業務具有類公益性,非航空性業務具有收益性。航空性業務指以航空器、旅客和貨物、郵件為對象,提供飛機起降與停場、旅客綜合服務、安全檢查以及航空地面保障服務。非航空性業務指依托航空性業務提供的其他服務,主要包括貨郵代理業務、特許經營權業務、租賃業務、地面運輸業務、廣告業務等。截至目前,民用機場航空性業務和非航空性業務重要收費項目(不包括國際及港澳航班的地面服務收費)的收費標準實行政府指導價,且一般不作上浮,下浮幅度由機場管理機構或服務提供方與用戶協商確定。非航空性業務其他收費項目的收費標準,以市場調節價為主。

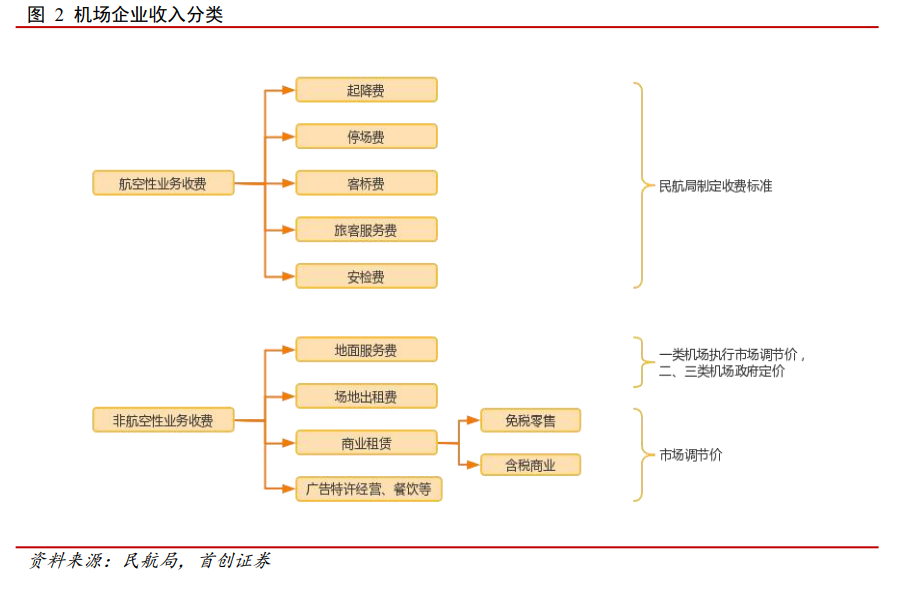

非航業務板塊將成發展重點,商業零售為其重中之重。以上海機場為例,2019 年非航性收入占總收入比重為 57.38%、而機場商業零售占非航性收入比重為 79.63%。我們認為未來機場商業零售將成為中國機場非航業務板塊發展重點,引進國際頂級品牌將成為機場零售未來發展主要方向。