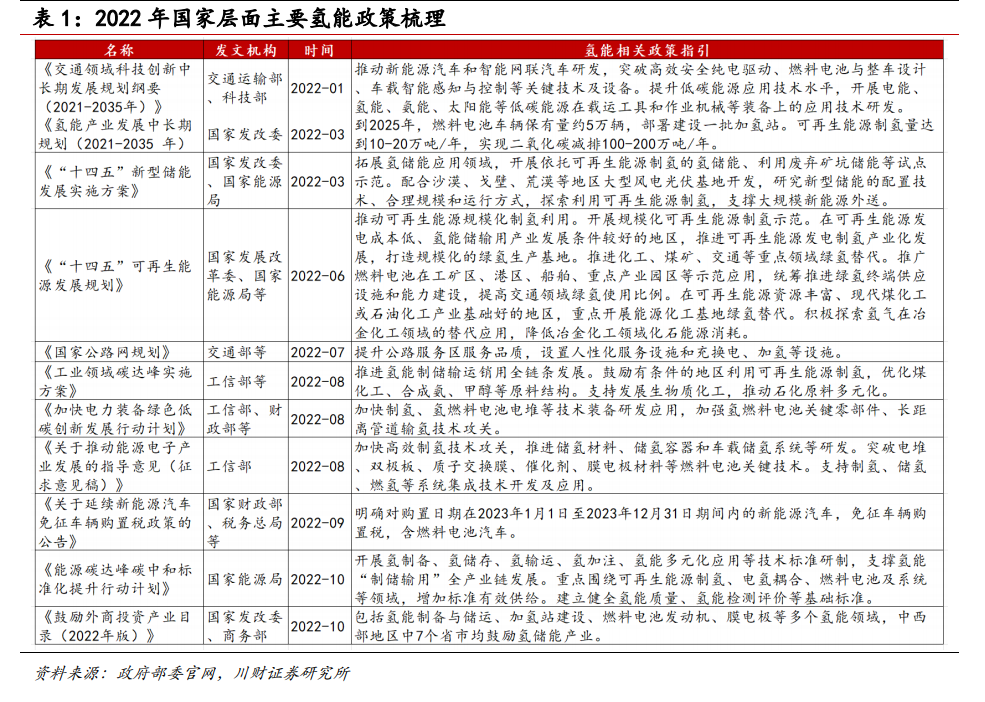

2016 年出臺的《中國氫能產業基礎設施發展藍皮書(2016 年)》首次提出了我國氫能產業發展路線圖。2019 年,氫能首次被寫入政府工作報告。2021 年 3 月,氫能被正式納入“十四五”規劃綱要草稿;12 月《“十四五”工業綠色發展規劃》提出加快氫能技術創新和基礎設施建設,推動氫能多元利用。進入到 2022 年,我國政府部委出臺多項涉及氫能領域的政策,覆蓋上游“制、儲、運、加”四大環節、中游燃料電池動力系統領域以及下游燃料電池整車領域,氫能行業成為我國“十四五”期間重點發展的領域,其中《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035 年)》指出到 2025 年我國燃料電池車輛保有量達到 5 萬輛。在碳達峰、碳中和的目標下,可再生能源制氫、電氫耦合、燃料電池大規模運用將成為我國構建清潔低碳、安全高效能源體系的有力途徑之一。

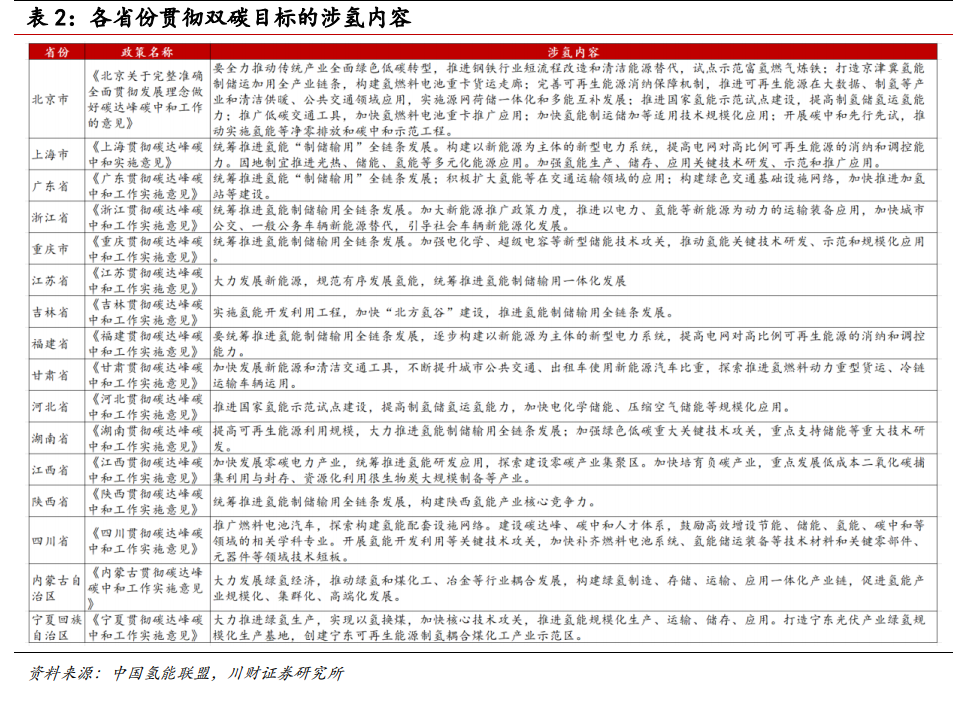

不同省份由于積累的氫能產業經驗和城市基礎不同,在雙碳目標下落實推動氫能的思路不盡相同。其中北京、上海、廣東作為示范推廣城市群,繼續推進國家氫能示范試點建設工作,著力打造氫能制儲運加用全產業鏈發展;河北亦屬于示范推廣群,基于可再生能源豐富,以供氫為主要方向,提高制氫、儲氫、運氫、用氫的能力;寧夏和內蒙古的可再生能源豐富,潛在綠氫資源豐富,未來將著重構建綠氫經濟,其中寧夏將打造寧東可再生能源制氫耦合煤化工的產業示范區。此外,為響應《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035 年)》,多個省份公布未來燃料電池車的規劃,到 2025 年我國燃料電池車的保有量有望大幅提升。

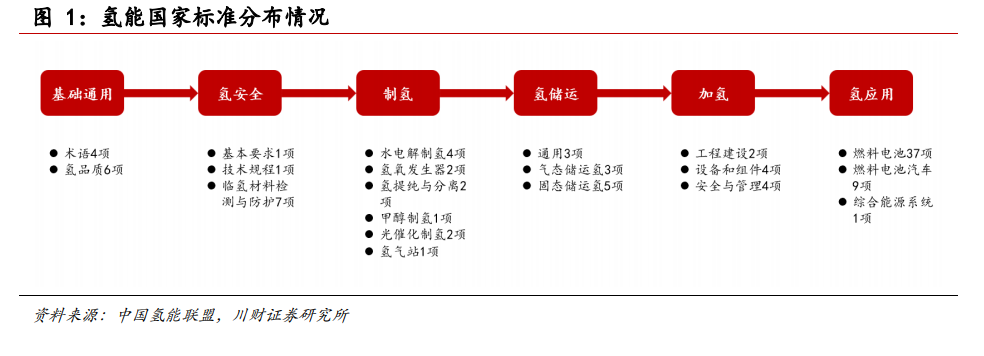

氫能產業標準體系包括基礎通用、氫安全、氫制備、氫儲運、加氫站以及氫能應用等6各方面,目前我國已經制定發布101項氫能領域的國家標準,基本覆蓋氫能制儲運加用全產業鏈。2022年多項重要的行業標準制定實施,一些新標準取代舊有標準,這將有力地推動我國氫能實現高質量發展。如9月由中國氫能聯盟研究院發起起草的國內首個電解槽評價標準《堿性水電解制氫系統“領跑者”性能評價導則》正式發布,該標準的發布建立了我國在堿性電解水領域的評價體系,將有助于我國可再生能源制氫裝備制造行業的穩步發展;10月由中國氫能聯盟理事長單位國家能源集團低碳院牽頭、中國標準化研究院等單位聯合起草的國家標準《加氫機》(標準號 GB/T 31138-2022)獲批,代替原有標準正式實施,該標準的發布進一步完善我國加氫機領域的標準體系,有利于我國加氫機制造環節的規范運營,加快加氫機等加氫設備的商業化進程。此外,“國家技術標準創新基地(氫能)”已正式投入運行,將著重開展標準化、氫質量保證體系假設、技術研發及檢測與認證服務等方面的工作。