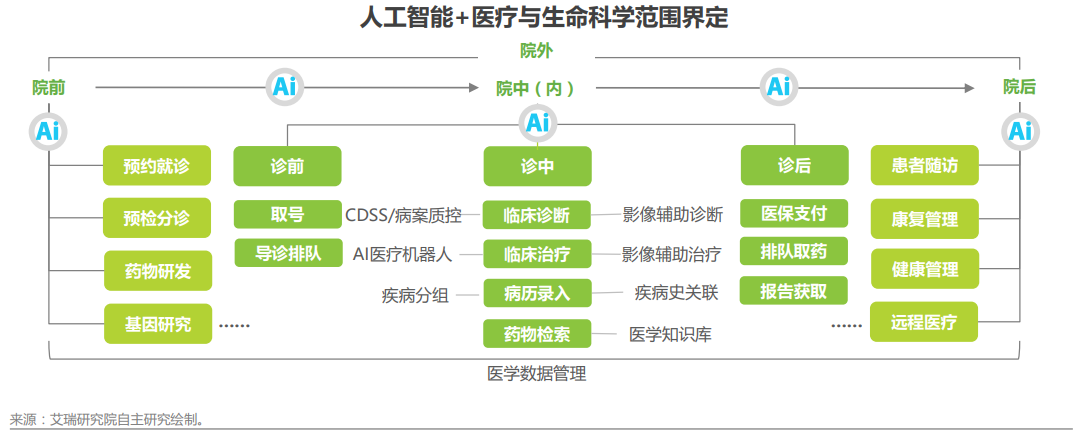

人工智能+醫療與生命科學,是在協助人或解放人的狀態下,以提升院內外醫療服務效率效果為目的、以人工智能為核心干預技術手段介入傳統的院內外醫療環節,從而產生相應軟硬件產品的新型醫療應用技術,本報告于后文中將人工智能+醫療與生命科學簡稱為AI醫療。因AI醫療需AI技術結合具體的醫療場景方能釋放與彰顯其具象的原理與作用,故其具有很強的場景關聯性。按應用場景分類,人工智能+醫療與生命科學主要分為AI醫療影像、CDSS、智慧病案、AI制藥、醫療數據智能平臺、AI醫療機器人、AI基因分析等細分應用技術。由于AI基因分析在我國的發展處在早期雛形階段,商業模式與規模釋放尚不清晰,故在本報告中,AI基因分析不予討論。AI制藥的下游服務市場為藥企,而其他應用技術的下游主要覆蓋范圍都為醫院,少部分應用會在院外市場中使用,如AI醫療服務機器人應用于康養機構環境消毒,醫學數據智能平臺應用于醫學研究中心統計數據與疾病研究等。

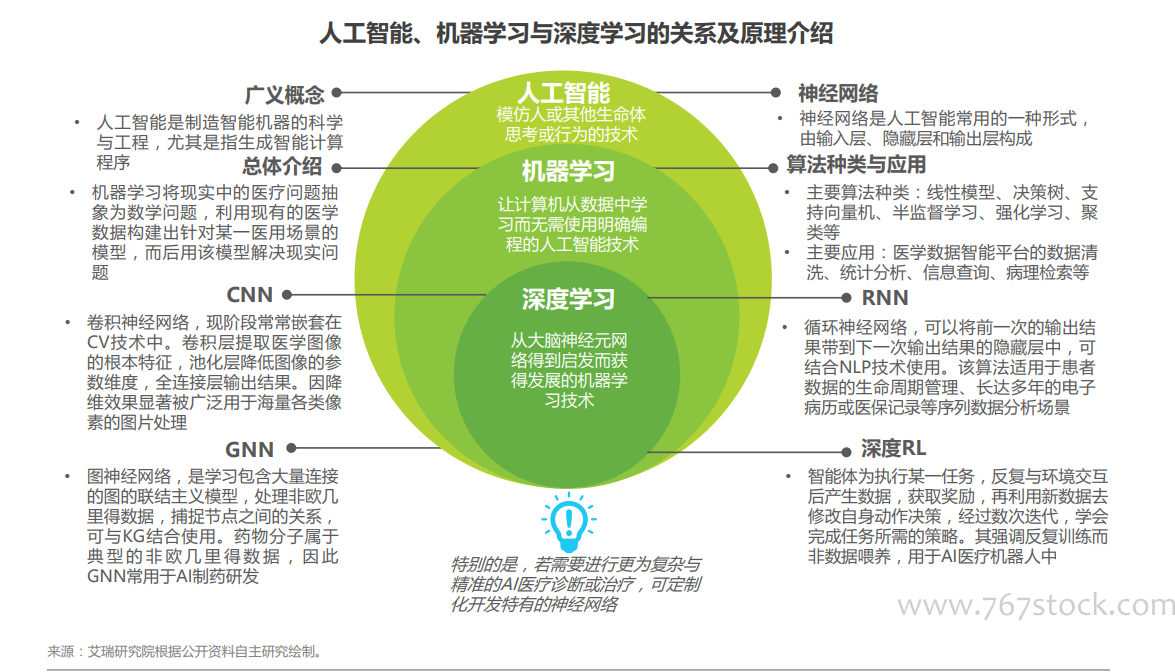

基于數據建設、算法開發與產品商業化的角度,艾瑞將中國AI醫療的發展軌跡分為四個階段:1)AI初步介入醫療階段,醫療數據零散地儲存在各類醫院信息系統中,AI技術在醫療領域的探索更偏向試探性的測試,標準化產品尚未出現。2)AI醫療應用浮現階段,院內外數據建設工作展開,眼底、肺部影像的標準數據庫率先建立,為AI醫療影像產品領跑奠定了基礎,眼底、肺部影像產品跑出,其他產品還不明確,商業化還在起步,商業模式并不明朗,還處在多元、混沌的嘗試階段;3)AI醫療應用深入探索階段,醫療數據的安全性得到維護,數據互聯互通建設向數據治理與開發轉變,AI醫療影像向多疾病多科室橫向拓展與縱向深挖,NLP技術產品跑出,個別賽道競爭加劇,可行的商業模式浮出水面;4)AI醫療應用穩定完備階段,數據互聯互通建設基本告一段落,數據共享初步實現,以KG為主的認知智能技術邁向成熟,與感知智能協同推進各類應用的均衡互補發展,總體賽道的競爭格局與商業模式形成并穩定,頭部聚集效應長期存在。

我國的C端用戶出于被動或主動的檢查與治療動機,越發重視醫療保健,對醫院診療與保健資源的剛性、柔性消費需求程度持續加強。診療與入院數據方面,2016-2020年,我國的診療人次與入院人數都呈穩步上升趨勢,2020年因疫情影響,相應數據有所回落,總體來說,我國診療、住院人口基數龐大。醫療費用數據方面,2015-2019年中國人均衛生費用呈逐步上升態勢,且在2019-2020年的細分衛生費用中,次均門診費用與人均住院費用的價格與同比增長都在提升,反映出居民衛生付費意愿與消費能力增強。就診科室與癌癥情況方面,2019年我國內科急診人數高達13.4億人次,2020年我國癌癥發病數TOP6相關發病總人數高達301萬人,病種治療人口基數巨大;體檢情況方面,2015-2019年我國各類醫療衛生機構健康檢查人數總體呈上升趨勢,體檢覆蓋率有待提升。若引入AI,醫療AI應用有望進一步落地,診療服務有望實現質量與數量的改善,從而滿足居民不斷增長的醫療保健需求。