輪胎是否是消費品?輪胎是差異化的產品,這所有人都承認。同牌號的化工品價格相同,而同規格的輪胎價格方差卻很大,高中低端的產品價格相差數倍。這給了輪胎企業向上更大的發揮空間,產品向上進步,價格的天花板很高。那么輪胎是否屬于消費品?目前國內認同輪胎屬于消費品的人不多。至 2020 年底我國乘用車保有量 2.5 億輛,但人口 14 億決定了擁有汽車依然是少部分人。雖然每個人生活中都要乘車,但大部分人仍與輪胎消費無緣。而在擁有汽車的人群中,首先大家感覺到的是輪胎是買車時配套的,不是自己獨立的消費行為。在擁有汽車并更換輪胎的人群中,除非意外破損而更換,輪胎使用六七年而仍舍不得更換的現象在我國也非常常見。這種極低頻率的購買也談不上消費屬性。輪胎,似乎是一個必不可少,但只要在它正常工作時不會有人愿意多看一眼的,汽車身上最接近塵土的部件。

以運動鞋理解輪胎。運動鞋和輪胎有很多相似之處,它們都用橡膠制作,都是接觸地面的末端,負責用摩擦力制造向前的運動。今天,大家都認為運動鞋無疑是消費品,但 40 年前它是嗎?40 年前,學校里所有的孩子們都穿著同一個樣式的雙星“白球鞋”。30 年前,我們的生活中開始出現一種叫做“旅游鞋”的東西,大家腳上出現了差異化。20 年前,大家運動時,向往能穿上耐克、阿迪達斯,甚至無所謂款式,只要有“勾”和“三道杠”。運動鞋到了消費品牌的階段。10 年前開始,很多人開始消費李寧、安踏,但并不要把這簡單的歸為進口替代的邏輯,因為也有很多人與此相反——消費升級,開始穿 AJ、安德瑪,或者亞瑟士、鬼冢虎的專業跑鞋。這個時候的消費者不再是僅消費品牌,而是開始關注大底材料、中底設計、防側翻結構、緩震技術、包裹性等等性能指標,消費沒有中外的界限,而是消費者開始明確知道自己想要什么時,才進入消費時代。

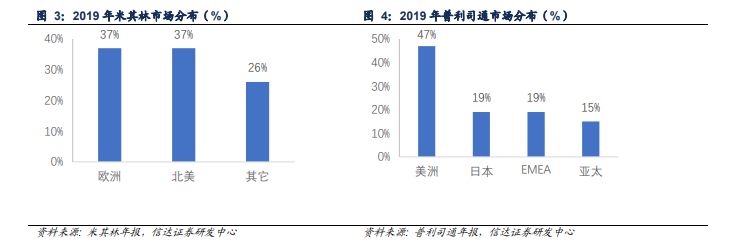

中美輪胎消費市場存在結構性差異。周期品的市場上,無差別客戶接受無差別的產品,企業要向內挖潛,通過資源、技術控制成本。而消費品市場上,是差異化的客戶接受差異化的產品,企業必須要研究客戶。煤炭的熱值和價格之比可能呈現一個常數,而絕大部分消費品的性能效用和價格之比則不是常數。如果廠商 B 提供的商品性能有 80 分,價格為 80 元;也會存在廠商 A 提供的商品性能有 100 分,但價格為 200元。理性的選擇并非只有一個,因為額外的 120 元對每個消費者的邊際效用是不同的。并且,也會存在廠商 C提供性能為 30 分價格為 50 元的商品。作為廠商不要抱怨消費者不理性,也不要試圖教育消費者,而是要搞清楚兩件事,第一,自己有能力提供哪種商品?第二,需要這種商品的消費者在哪里?然后把商品賣給他們。