氣候變化推動下各國大力推動碳中和。所謂碳中和(Carbon neutrality)是指企業、團體或個人測算在一定時間內,直接或間接產生的溫室氣體排放總量,通過植樹造林、節能減排等形式,抵消自身產生的二氧化碳排放量,實現二氧化碳零排放。

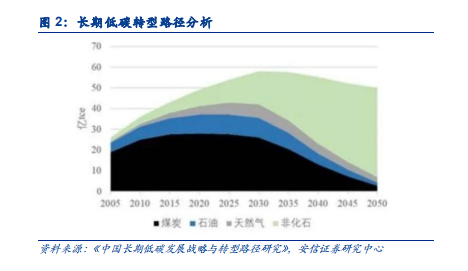

我國從碳達峰到碳中和時間更為緊迫。根據清華大學氣候變化與可持續發展研究院發布的《中國長期低碳發展戰略與轉型路徑研究》,“十四五”和“十五五”期間單位 GDP 的二氧化碳強度下降幅度預計保持在 20%左右,到 2020 年即可達到二氧化碳排放峰值平臺期,2030 年前實現達峰并開始下降。歐美發達國家從碳達峰到碳中和大約有 50 年至 70 年的過渡期,而我國僅用 30 年,因此,我國將會采取更為有力的政策措施。根據《中國長期低碳發展戰略與轉型路徑研究》,預計到 2050 年,非化石能源占比將超過 85%,非化石電力在總電量中比例超過 90%,煤炭比例將降至 5%以下。

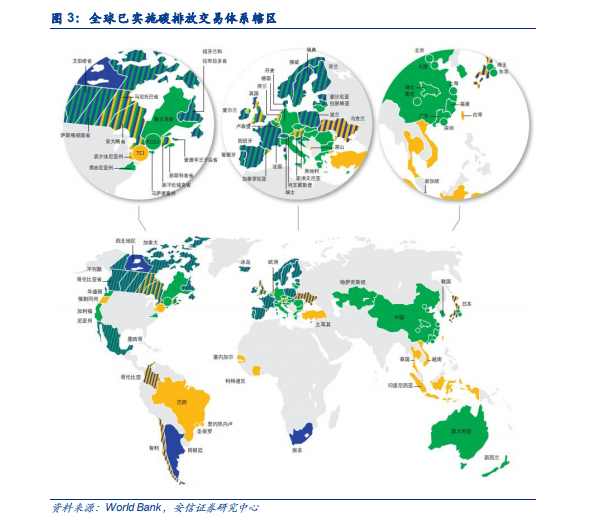

多國建立碳交易市場,交易體系日趨成熟。隨著工業化進程的不斷深入,在促進全球經濟增長的同時,碳排放量增多引起的環境問題早已成為全球的重要問題之一。溫室氣體排放權作為全球范圍內的一個特殊的公共物品日益受到全球所有國家的關注。在 1997 年簽訂的《京都議定書》中首次使用了碳放權交易的概念,CO2 的排放權可以像其他污染物排放權同等交易。 每個國家及地區都在計劃和控制本國的 CO2 排放總量,其目的是完成《京都議定書》上承諾的責任,并且采用各種市場交易手段來交易 CO2 排放權。根據 World Bank 披露的數據,截至目前為止,全球已有四大洲 21 個排放交易系統運作,覆蓋 29 個轄區,涵蓋了全球碳排放的 9%左右。到 2019 年年底,全球碳排放交易系統收入累計超過 780 億美金,其收入亦用于氣候計劃、環保等項目。