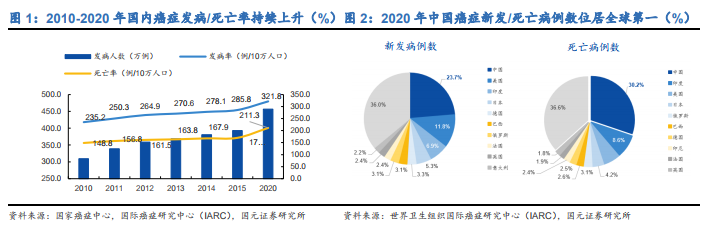

惡性腫瘤已經成為嚴重威脅中國人群健康的主要公共衛生問題之一,防控形勢嚴峻。中國是癌癥大國,根據國家癌癥中心數據,我國惡性腫瘤死亡占居民全部死因的23.91%,2015 年惡性腫瘤發病人數約 392.9 萬人,死亡人數約 233.8 萬人,相當于平均每分鐘約有 7.5 個人被確診為癌癥。近 10 多年來,惡性腫瘤的發病和死亡均呈持續上升趨勢,發病率和死亡率每年保持約 3.9%和 2.5%的增幅。根據世界衛生組織國際癌癥研究中心(IARC)近日發布的 2020 年全球最新癌癥負擔數據,2020 年全球癌癥新發病例和死亡病例分別為 1929 萬例、996 萬例,其中中國新發癌癥病例和死亡病例分別為 457 萬例、300 萬例,分別占比 23.7%、30%,均位居全球第一。我國每年惡性腫瘤的醫療花費超過 2200 億元,已經成為家庭和醫保基金的重要支出。根據 Frost & Sullivan 發布報告數據顯示,預計 2023 年中國治療癌癥的費用會增加到 3517 億美元,2030 年則會增長至 5920 億美元。

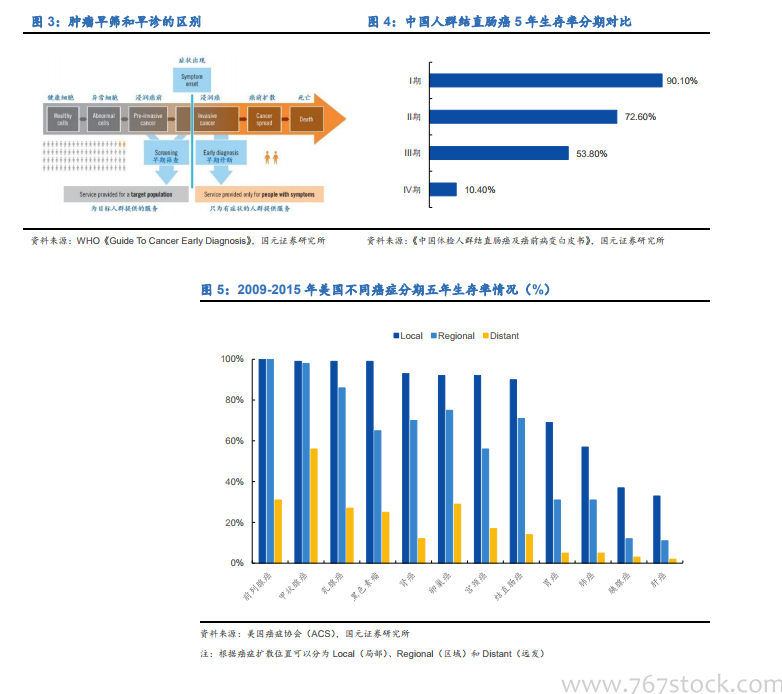

大部分癌癥患者確診時在中晚期,腫瘤早篩有望提高早期患者占比,更早實現治療,從而提高患者五年生存率。在療效確切且副作用小的相關治療藥物被開發出來之前,對潛在高風險人群進行早篩和及時治療,是當前提高患者生存率最有效的途徑。然而大部分癌癥患者(尤其是早期癥狀不明顯的肺癌、肝癌等癌種)臨床確診時往往已是中晚期,發生轉移并擴散到身體其他部位,一旦發生轉移,治療非常困難且費用昂貴。因此如何在腫瘤早期甚至極早期就能檢測和識別,真正實現腫瘤的早篩和早干預,從而最大程度改善患者發展至中晚期才去就醫的現狀,是一個尤為迫切且艱巨的任務。

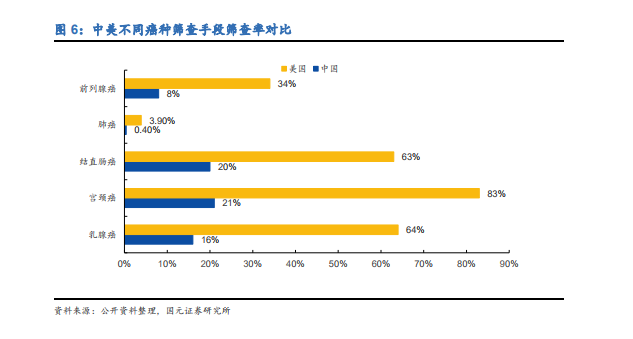

傳統早篩手段有諸多局限性,且多數癌種尚無有效的早篩查手段,依從性普遍較低。傳統早篩手段主要包括內鏡、影像學檢測(CT、MRI 等)、組織活檢等,普遍存在一定的局限性。其中內鏡篩查雖然能夠較早期發現消化道癌,但屬于侵入性篩查,檢查過程痛苦,對病人體質要求較高,不包括在常規體檢項目中,且中國內鏡醫師相對匱乏,醫療資源緊張,導致篩查滲透率較低;影像學手段通常具有輻射性,對早期癌癥的識別力較低;組織活檢取樣困難,腫瘤異質性容易造成取樣不完全,不利于診斷分型又容易導致并發癥,同時假陽性率和假陰性率也較高。多數癌種尚無有效的早篩手段,根據美國國家腫瘤中心(NCI)指南,目前僅有乳腺癌、宮頸癌和結直腸癌有推薦的篩查手段,其中乳腺癌早篩使用的鉬靶技術仍具有輻射、產生疼痛感等缺陷。其他多數癌種沒有推薦適合篩查的檢測手段。