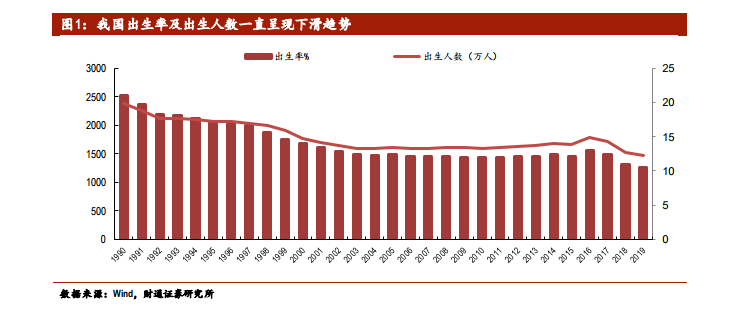

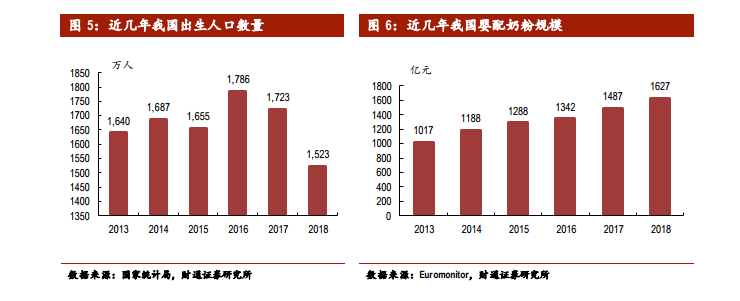

行業背景:短期看結構,長期看延伸。目前我國嬰幼兒配方奶粉面臨一個不爭的事實,即是近幾年新生兒數量的下降。2016 年我國正式放開二胎政策,使得生育率以及新生人口出現小幅回暖,但在二胎政策放開的第二年即繼續延續回落趨勢。2018 年我國新生人口數量為 1523 萬人,2019 年為 1465 萬,較 2018 年繼續下滑。

行業低速增長下,我們認為未來結構優化的方向將是品牌化與國產化。根據《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》,我國力爭嬰幼兒配方奶粉自給率達到 60%,同時鼓勵嬰幼兒配方奶粉企業兼并重組、境外收購和建設奶源基地等方式提高行業集中度,淘汰落后產能。目前,國產品牌仍然面臨均價低于進口、一二線城市品牌影響力弱的問題,扭轉尚需時間,但近幾年國產品牌份額已然在提升。

為什么外資渠道下沉不如內資?首先我們并不認為外資不重視三四線城市的渠道下沉,相反在數年前外資品牌已然布局中國三線到五線城市,例如菲仕蘭、美贊臣、惠氏等均針對三線到五線城市推出過相應的主打產品。但是由于三四五線城市嬰配奶粉的主要滲透渠道是當地的小規模母嬰連鎖、母嬰單體企業,需要承擔較高的經營風險,因此利潤訴求較高。而外資品牌渠道利潤往往低于內資,渠道推力并不占優。另一方面,由于外資品牌規模較大,低線城市正規渠道進貨價或高于流通市場價格,價盤體系并不穩定。