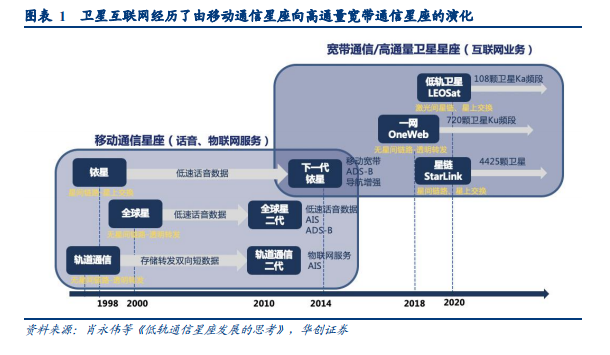

衛星互聯網的發展探索始于 20 世紀 80 年代末期,至今經過了三階段的迭代升級。從服務內容上看,衛星互聯網由傳統中低速話音、數據、窄帶物聯網服務為主的星座系統,迭代成為可提供高速率、低延時、容納海量互聯網數據服務的寬帶星座系統;從市場定位上看,由最初與地面通信系統的競爭替代,逐步轉變為相互補充、競合協同關系;從技術上看,高通量趨勢下,新一代衛星互聯網采用 Ku、Ka、V 等較高頻段,且平臺技術逐步成熟,通過定制化、規模化、集成化的生產方式顯著降低衛星制造成本;從建設主體上看,前二代衛星互聯網主要參與者為摩托羅拉等電信企業,在新一代衛星互聯網的建設中,SpaceX、OneWeb 等高科技企業紛紛入局,電信運營商也由競爭對手轉變成為產業鏈中的重要合作伙伴。

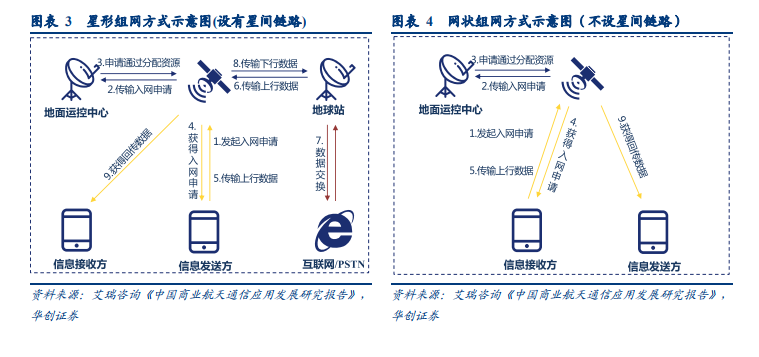

基于星間鏈路及星上交換技術的星形組網可擺脫關口站部署障礙,實現全球無縫服務。衛星組網有星形組網及網狀組網兩種形式,星形組網擁有星間鏈路,可實現用戶側與饋電側的解耦,在沒有對應關口站的情況下,將轉發與處理的環節通過具備星上交換技術的衛星來實現。以 StarLink 一期為例,通過星間鏈路及 26 個美國區域內的關口站實現了南北緯 60 度之內的的衛星互聯網接入3,而 OneWeb 系統計劃部署 70 余個關口站,但依然難以實現全球無縫服務4。在全球范圍內布局關口站需要考量地形地貌、地緣政治等多重因素,基于星間鏈路的星形組網對于實現全球服務能力、優化關口站部署規模存在重要意義。

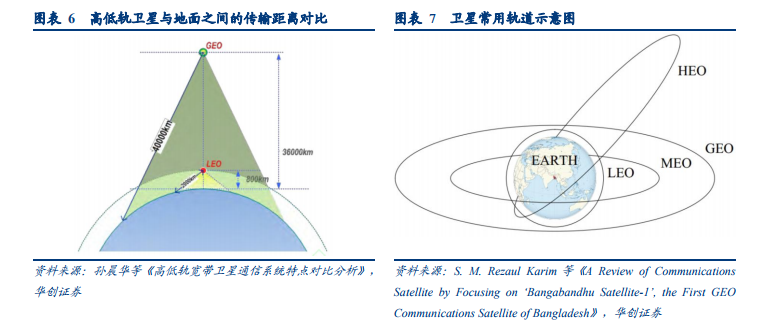

通信衛星的常用軌道主要包括:地球靜止軌道(GEO)、近地軌道(LEO)、中地球軌道(MEO)、SSO(太陽同步軌道)和傾斜地球同步軌道(IGSO)等。其中,地球靜止軌道相對地球靜止,軌道呈圓形,覆蓋面積大,3 顆 GEO通信衛星即可覆蓋除兩極地區之外的 90%的面積,但可用位置相對稀缺;傾斜地球同步軌道(IGSO)的傾角不為 0,增加了天線仰角,故在高緯度地區的覆蓋更有優勢;近地軌道(LEO)軌道高度小于 2000km,可以通過幾十到上百顆衛星組網實現全天時全球無縫覆蓋,“銥星”、“全球星”、“軌道通信”、“StarLink”等衛星均采用的是 LEO 軌道;中地軌道(MEO)軌道高度及覆蓋能力均介于 LEO 及 GEO 之間,美國的 O3b 星座就采用了 12 顆 MEO 軌道衛星實現組網。