攝像頭是使用凸透鏡成像原理來實現圖像的成像并記錄的設備。在圖像記錄方面,傳統相機(膠片相機)采用膠片對影像進行記錄,膠片上主要由感光材料(通常為鹵化銀)構成,感光材料經曝光后,會發生化學變化從而形成潛影,再經顯影和定影后形成最終照片;數碼相機則是將透鏡生成的光學圖像投射到圖像傳感器表面,然后轉換為電信號,并經過 A/D(模擬/數字)轉化后送到圖像信號處理器(ISP)進行加工處理,最后以特定格式進行儲存或通過顯示器件顯示。

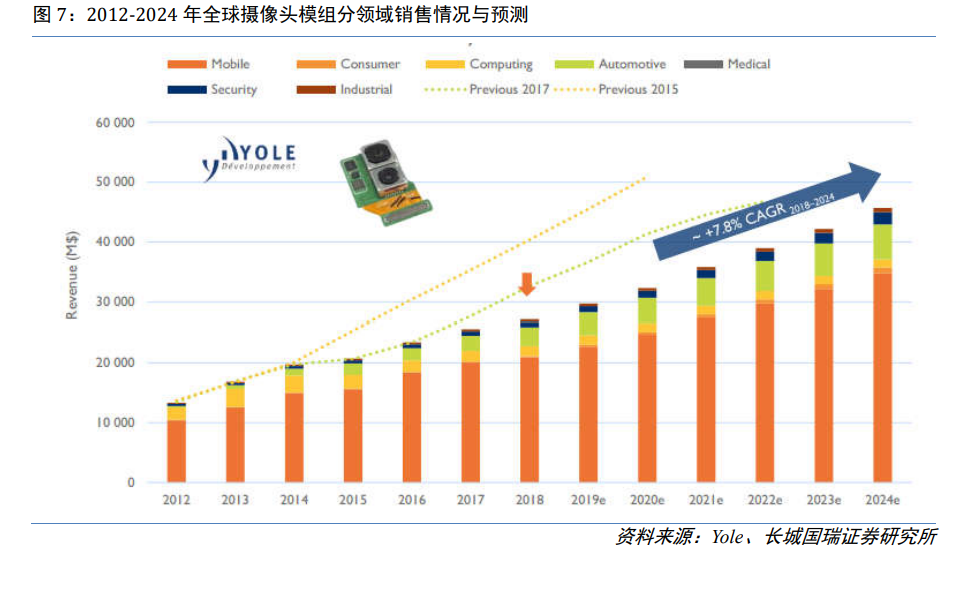

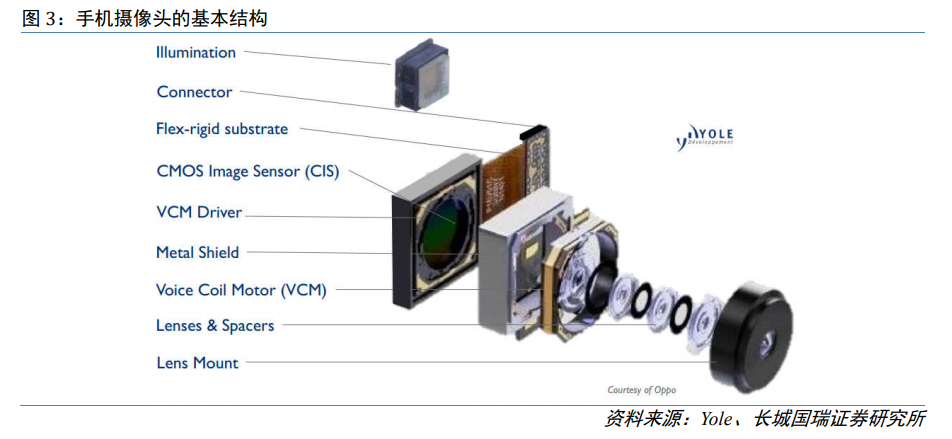

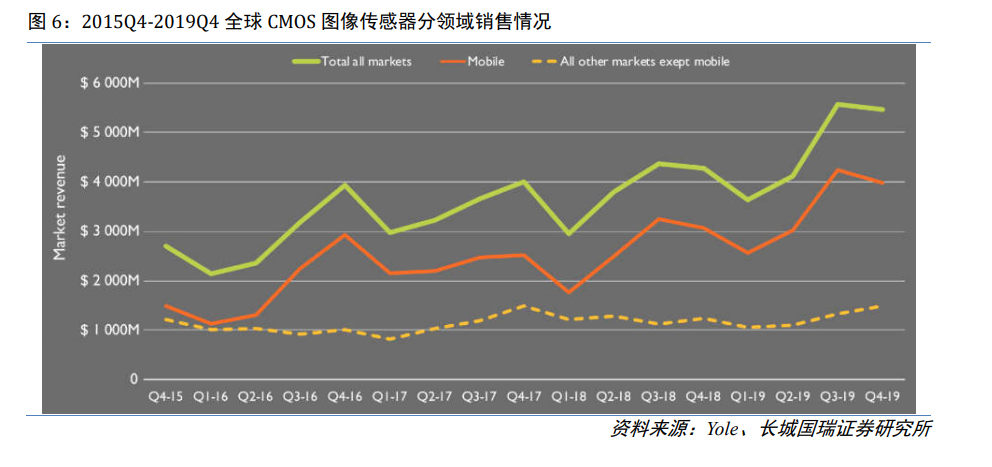

從成本結構來看,以手機攝像頭為例,根據前瞻產業研究院數據,圖像傳感器成本占比最高,達 52%;其次是光學鏡頭,占比 19%;另外,模組封裝環節成本達 20%。Yole 的數據顯示,在 CMOS 攝像頭模組(使用 CMOS 圖像傳感器)價值構成中,圖像傳感器占比達 45.2%;鏡頭占比為 15.1%;音圈馬達占比為 8.5%;模組封裝環節及其他元件占比為 31.3%。Yole 預測 2024年全球 CMOS 攝像頭模組收入由 2018 年的 271 億美元增長到 457 億美元,2018-2024 年 CAGR為 7.8%。此外,由于 3D 技術應用,光源次模組(illumination sub-modules)增長明顯,將由 2018年的 7.2 億美元增長到 2024 年的 61 億美元。

圖像傳感器(Image Sensor)主要作用是將光學圖像信號轉換為電信號的傳感器,其對攝像頭系統的作用相當于視網膜對于人眼的作用。早期的圖像傳感器主要為真空電子器件,先后使用過光電攝像管(iconoscope)、移相正析攝像管(image orthicon)、光導攝像管(vidicon)、硒砷碲攝像管(saticon)、雪崩倍增靶攝像管(HARP)等。20 世紀 60 年代開始,先后有多種固態圖像傳感器(solid-state image sensor)方案面世,其中最重要的是貝爾研究所 1969 年發明并于次年對外發表的 CCD(Charge Coupled Device,電荷耦合元件)圖像傳感器,自此,圖像傳感器逐步從真空電子掃描方式發展為固體自掃描輸出方式。20 世紀 90 年代,CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,互補金屬氧化物半導體元件)圖像傳感器出現,隨著工藝進步,逐步取代 CCD 成為主流的傳感器類型。