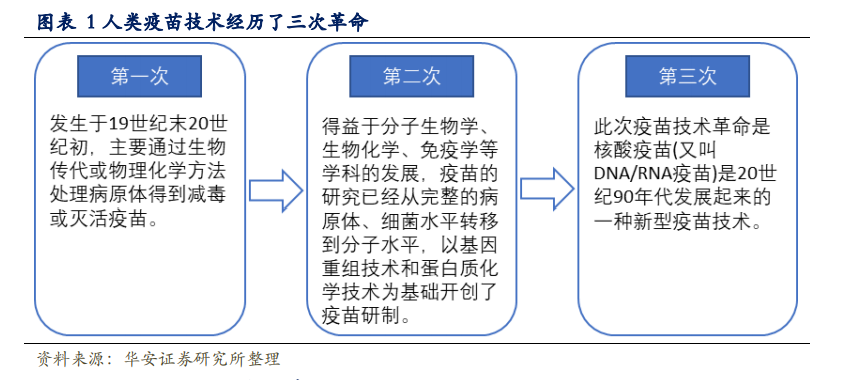

第一代疫苗技術處理的病原體保留了全細胞或全病毒結構。獲得減活的病毒的方式是在體內或體外,在一定的條件下(如低溫)不斷的傳代培養,這種方法可以培育出致病性低,但仍然保持較高的免疫原性的減活病毒疫苗。1870 年,法國科學家巴斯德(Pasteur)在研究雞霍亂病時發現,雞霍亂弧菌經過連續幾代培養,其毒力可降低,將這種減毒菌接種到雞身上后,雞不但不致病,還獲得了對霍亂弧菌的免疫力,從而發明了首個細菌減毒活疫苗。據此原理,巴斯德又于 1881 年制備了炭疽桿菌減毒疫苗,1884 年研制了首個病毒減毒活疫苗——狂犬病疫苗。

滅活疫苗是對抗原性強的病原微生物,經人工大量培養后,用物理方法(紫外線、熱處理等)或化學方法(甲醛 β- 丙內脂或福爾馬林等處理)使得病毒失去復制能力和致病能力,但保持免疫原性的死病原體后制成。滅活疫苗即可由整個病毒或細菌組成,廣義而言,還包括它們的裂解片段組成的裂解疫苗。不同的滅活疫苗之間通常不產生干擾作用,因此三聯或五聯疫苗多為此類疫苗。

主動免疫過程中,減毒活疫苗可入侵正常體細胞,病毒特征性蛋白被展示于細胞表面,從而被 NK 細胞識別和殺滅,產生 T 細胞免疫(核酸疫苗原理與此類似);滅活疫苗失去感染細胞能力,被 B 細胞產生的抗體中和后,被清除出體外。此外,如果誘導 Th1 型免疫,其細胞因子可以引導先天免疫系統和獲得性免疫系統產生對抗病毒和細菌特別有效的細胞和抗體,如果誘導 Th2 型免疫,其細胞因子促使產生大量 IgE 抗體和 IgA 抗體,其中 IgE 抗體易引起組織浸潤和細胞因子風暴帶來的器官功能損傷。