啟蒙于科幻文學,對 VR 形態的探索超過半個世紀。針對 VR(虛擬現實)的描述可以追溯至 20 世紀 30 年代的科幻文學作品,其中最著名的是 1932 年推出的長篇小說《美麗新世界》里面提到“頭戴式設備可以為觀眾提供圖像,氣味,聲音等一系列的感官體驗,以便讓觀眾能夠更好的沉浸在電影的世界中。”,這些作品是人們對于 VR 設備探索的啟蒙。1939 年View-Master 通過轉盤形成立體畫面頭盔,試圖打破傳統顯示畫面限制;1969 年美國科學家發明“達摩克利斯之劍”,包括頭盔式立體顯示器與頭部位臵跟蹤系統。

受限于成本與技術,早期 VR 在大眾消費領域推進緩慢。20 世紀 80 年代后,VR 滲透至美國的科技、醫療等多個領域,1983 年美國宇航局開發用于火星探測的 VIVED VR,幫助宇航員訓練增強太空工作臨場感;2006 年,美國國防部花費 2000 多萬美金建立了一套虛擬世界的《城市決策》培訓計劃;2008 年,美國南加州大學的臨床心理學家利用“虛擬伊拉克”的治療游戲幫助從伊拉克回來的軍人患者治療創傷后應激障礙。VR 游戲的探索進展則相對緩慢,1995 年任天堂及 1998 年索尼分別推出 Virtual Boy 等類虛擬現實游戲設備,但受限于成本高昂、技術故障、內容過少等問題,其產品未能形成市場規模。

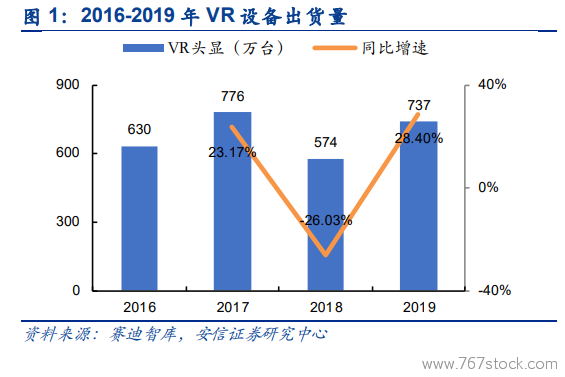

2013-2016 年,Oculus Rift 帶動消費級 VR 興起。2013 年 Oculus Rift 推出開發者版本,將VR 設備的價格拉低至 3000 美元,消費級 VR 硬件開始興起。2014-2016 年行業巨頭紛紛入局,硬件與內容產品不斷豐富,比如 Google CardBoard、三星 Gear VR、HTC Vive、索尼PlayStation VR;游戲內容如《EVE: Valkyrie》,《Rockband VR》,《Arizona Sunshine》,VR 游戲行業進入啟動期。但基于 4G 網絡、VR 芯片終端技術、內容生產等問題導致設備性能有限、體驗度不佳、用戶基數小等問題,無法支撐 VR 游戲市場的長期發展,2017 年整體VR 市場明顯降溫。