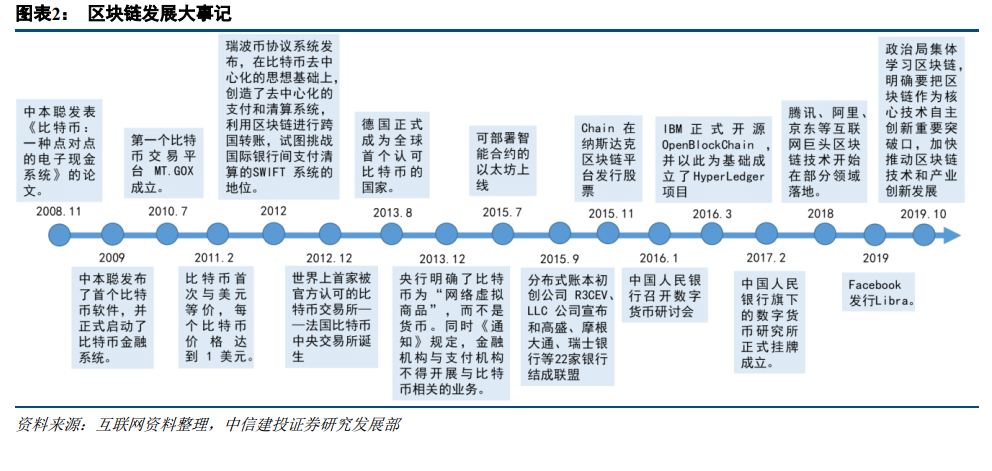

區塊鏈 1.0 :區塊鏈作為獨立技術出現,最早可追溯到比特幣系統中。2008 年一個筆名為中本聰的人(或團隊)發布了一篇名為《比特幣 —— 一種點對點的電子現金系統》的文章,并在 2009 年公開了其早期的實現代碼,比特幣就此誕生。區塊鏈 1.0 實現從“中心化賬本+中介”的模式轉向“公共賬本+共識”模式,主要應用在支付、流通領域。就技術層面而言,比特幣系統創造了從傳統電子支付系統的“中心化賬本(賬本在中心機構手中)+中介”的模式轉向“公共賬本+共識”模式的可能性,它具備去中心化、不可篡改、不可偽造、可追溯的特點。它主要應用場景是支付、流通,比特幣是區塊鏈發展中最為成功的應用。但是區塊鏈 1.0 的缺點是不支持別的在此上面的開發,比如寫入智能合約功能等。

區塊鏈 2.0:與 1.0最大的不同就是在數字貨幣基礎上加入了智能合約,可以在此基礎上做其他的應用開發,典型代表為以太坊。2015 年左右公共區塊鏈平臺以太坊開發上線,以太坊最大的特點就是智能合約,支持所有人在上面編寫智能合約,也是以代碼形式定義的一系列的承諾合同。智能合約就是一套不需要第三方的情況下還可以保證合同得到執行的計算機編程,并且沒有人能夠阻止它的運行一個計算機程序。這個計算機程序保證簽完合同之后,只要條件達成,這個系統會自動執行合同中約定的條款,這就是區塊鏈 2.0 相對于區塊鏈 1.0 的重要功能。因此區塊鏈技術可以被廣泛的運用在涉及合同處理、數據交換、所有權轉移的金融、物聯網、物流和共享經濟等場景中。區塊鏈 2.0 的也是有缺陷的,它無法支持大規模的商業應用開發,比如說交易速度,比特幣的交易速度每秒 7 筆,以太坊每秒不超過 20 筆,會造成網絡的堵塞,使用戶無法完成交易。

區塊鏈 3.0:應用范圍擴大到整個社會。自 2017 年以來,區塊鏈技術和應用不斷演進變化,但目前尚未產生能被廣泛認可的區塊鏈 3.0 形態。區塊鏈 3.0 最終能夠對于每一個互聯網中代表價值的信息和字節進行產權確認、計量和存儲,從而實現資產在區塊鏈上可被追蹤、控制和交易。區塊鏈 3.0 會超越金融領域,進入社會公證、智能化領域,包括身份認證、公證、仲裁、審計、域名、物流、醫療、郵件、簽證、投票等領域,應用范圍擴大到了整個社會,區塊鏈技術有可能成為“萬物互聯”的一種最底層的協議。