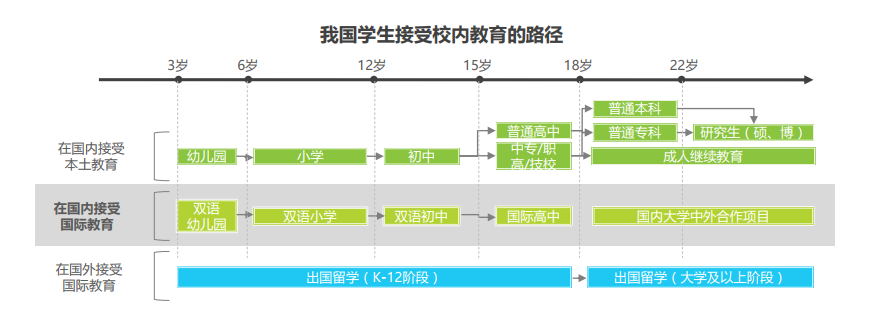

最早招收外籍子女,目前主要招生國內學生,提供國際教育。20世紀70年代,隨著新中國成立和改革開放事業推進,越來越多的外國大使館、領事館及外國人入駐中國,其子女隨居在中國,需要在中國接受教育。在這個背景下,中國建立了第一批國際學校,為且僅為在華生活的外籍學生提供母語教育,這是國際學校最早的形態。發展到今天,中國國際學校的主要招生對象已經從外籍子女變成了國內學生。一般中國學生接受校內教育的路徑是義務教育階段在國內就近入學,高中階段向縣市聚集,高等教育階段向市區、外市或外省擴散,此路徑下學生接受的是中國本土的教育,學習的是教育部規劃下的語文、數學、英語、政治等課程。隨著出國留學風潮興起,一批學生率先走出國門,越來越多的學生紛紛跟隨,出國留學人數從1978年的860人逐步壯大到2018年的66.2萬人,與此同時,留學低齡化趨勢愈發明顯;隨著中國改革開放進程的持續深化,一批家長希望孩子不必從小遠赴異國他鄉,而是在國內享受先進的國際教育,由此帶動了“國際學校”——一種新型學校形態的發生與發展。

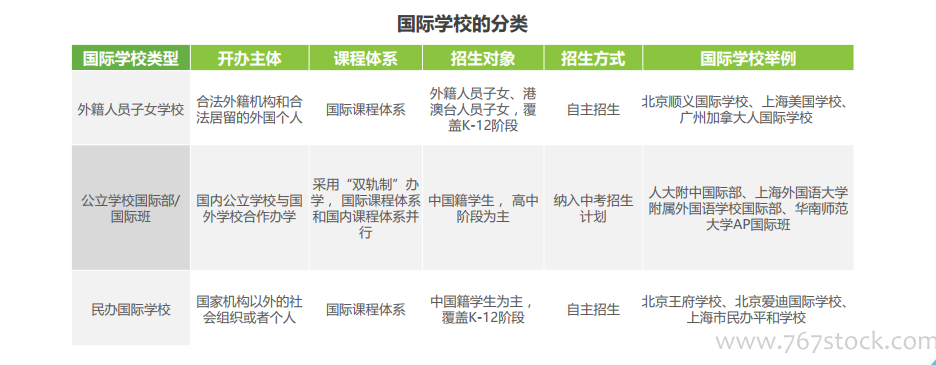

國際學校核心特點是引入國際課程,按學校性質可分成三類。來源:艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。國際學校的定義目前并不清晰。狹義的國際學校,特指面向在華外籍學生并為其提供母語教育的學校;廣義的國際學校,是指在中國境內設立,部分或全部采用國際課程體系,為中國或外國學生提供全日制教育服務的實體學校。國際學校與其他學校最核心的區別在于教學內容:非國際學校的課程體系遵照國內大綱標準,無國際課程;國際學校的課程內容中則或多或少含有國際課程。按學校性質來看,廣義的國際學校可以分為3類:外籍人員子女學校、公立學校國際部/國際班、民辦國際學校。目前民辦國際學校是中國國際學校的主要形態。

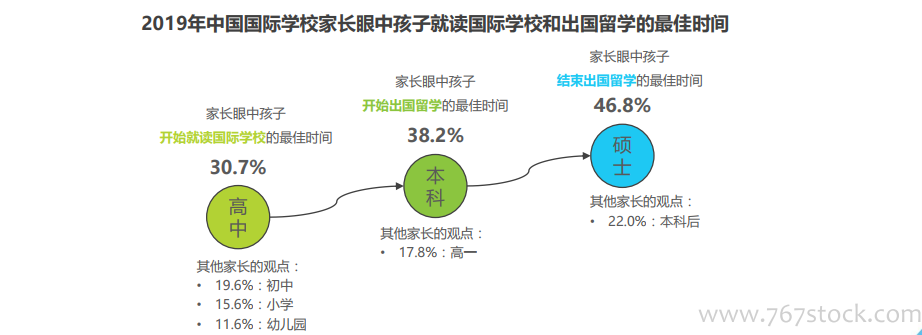

家長認為國際學校是出國留學前奏,高中開始就讀最好。樣本:N=189,于2019年8-9月通過遠播教育平臺在線調查取得。國際學校被家長視為出國留學的一個跳板。根據遠播教育和艾瑞咨詢針對國際學校家長的問卷調查結果,國際學校學生的家長一般認為孩子“從10年級(國內高一)開始去國際學校就讀,本科開始出國留學,并在讀完碩士后結束出國留學”是一條比較好的路徑。其中,30.7%的家長認為孩子從高中階段開始去國際學校就讀最好;也有19.6%的家長認為孩子從初中階段開始去國際學校就讀最好;還有15.6%和11.6%的家長分別認為孩子從小學階段和幼兒園階段就開始去國際學校就讀最好,以使孩子提前感受國際教育的氛圍,為未來升入國際高中甚至出國留學做準備。另外從數據也可以看出,越來越多的家長都在為孩子提前規劃學習生涯,如果確定未來要去留學,則在基礎教育階段就開始為孩子選擇國際學校,國際教育出現低齡趨勢。