從原料裸晶圓(Bare Wafer)到成品會經過復雜的各個制程步驟,在硅片制造廠中完成制造。硅片制造廠可以分為6個獨立的廠區,每一區都包括數種晶圓制程相關設備。在建新廠時,晶圓制造商會針對每個區所需要的制程步驟開除設備規格,然后進行生產線自動化系統上線、設備裝機、制程調整和整合等工作,確認個產品的良率能夠順利達到要求。一個集體電路的制造需要數百道的步驟,便是在這6個廠區中循環往復,多層建構而成,將MOS原件和電路設計的導線如蓋房子一樣,分層堆疊在晶圓上。每道制程中的量產規格,包括量測數據和相關制程參數設定,是采購和驗收設備的標準,也是每一家制造商的專利及核心技術的組成部分,制程技術必須要投過購買設備才能取得。

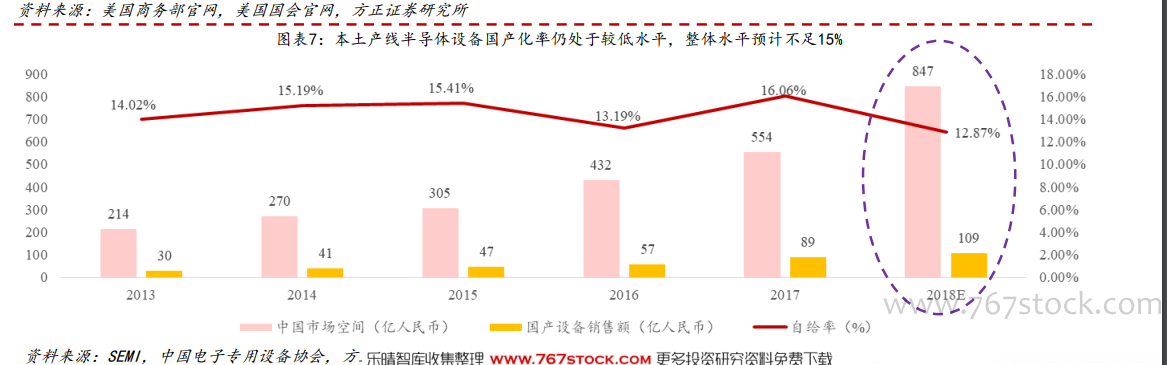

國家科技重大專項(02專項)專家組組長葉甜春曾多次公開指出:芯片的本質是制造產業,工藝是支撐。工藝的核心是設備和材料,設備和材料一直被卡脖子,很危險。國內的IC生產線主要采用的仍是進口設備,硬科技實力不足。我國裝備和材料必須實現自主發展,建立起自己的工業體系。

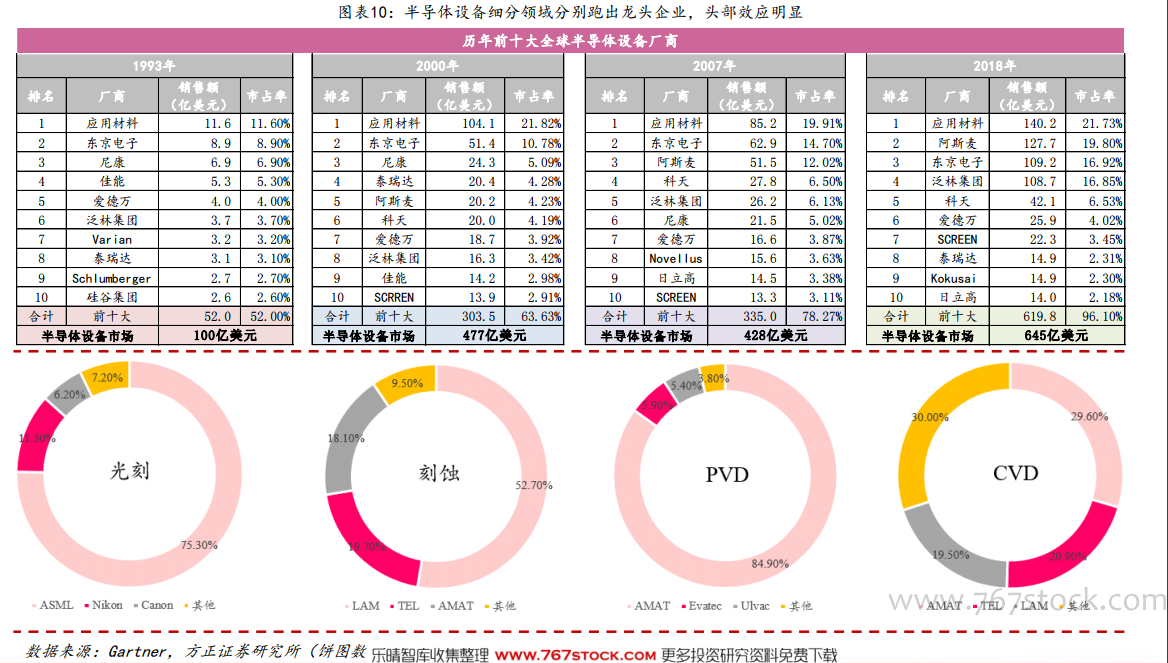

市場由相對分散走向高度集中,應用材料持續蟬聯第一。半導體設備產業特點高資金、高技術的特點造就了穩定的市場格局,20世紀80年代左右全球也僅有三四十家半導體設備頭部,隨著下游客戶集中度提升大浪淘沙,頭部集中效益愈發明顯。