我國已經成長為全球新能源并網規模最大、發展最快的國家。2010 年以來,我國僅通過可再生能源附加費用所征收的資金規模超 4000 億,全部用于支持新能源產業的發展。截至 2018 年,我國風電及光伏的累計裝機規模分別達到 185GW、176GW,較 2010 年分別擴大了 4 倍和 200 倍。風電光伏發電量亦實現快速增長,2017 年的發電量合計達 4200 億千瓦時,但是在全部發電量中的占比只有 6.5%,低于全球水平。

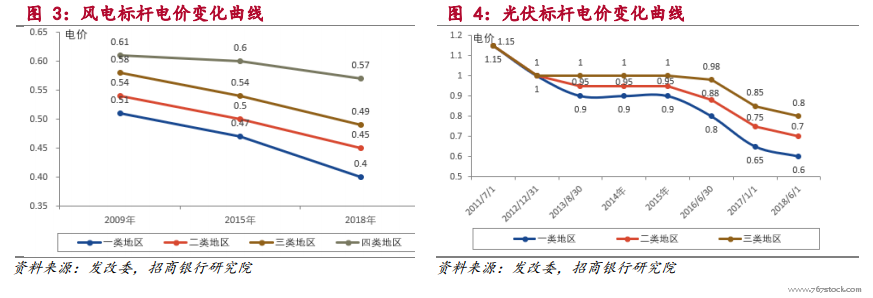

FIT 容易加劇行業新增裝機規模的波動。FIT 已在多國廣泛應用,并且有效推動了產業高速增長,但實踐來看,由于 FIT 主要由政府制定,具有一定行政調節特性,難以及時匹配市場和技術發展情況,容易加劇行業規模和建設進度的波動。如果政府制定的標桿電價過高或下調不及時,會導致項目經濟性極好,投資熱情高漲,新增規模則出現階段性失控;為了控制這一趨勢,政府只能將補貼政策收緊,又會導致新裝機規模迅速萎縮,人為增大了行業波動。

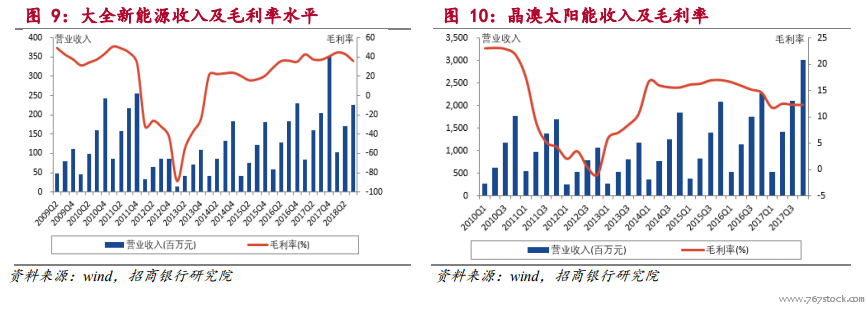

行業需求波動疊加技術與產能進步,制造環節盈利能力波動更為顯著。財政補貼影響風電光伏的裝機規模,傳導到制造環節就體現為盈利能力的巨幅波動。以光伏制造行業的大全新能源(生產光伏硅料為主)和晶澳太陽能(生產單晶硅棒、硅片、高效太陽能電池及組件)為例,毛利率波動極為明顯,甚至出現階段性虧損。