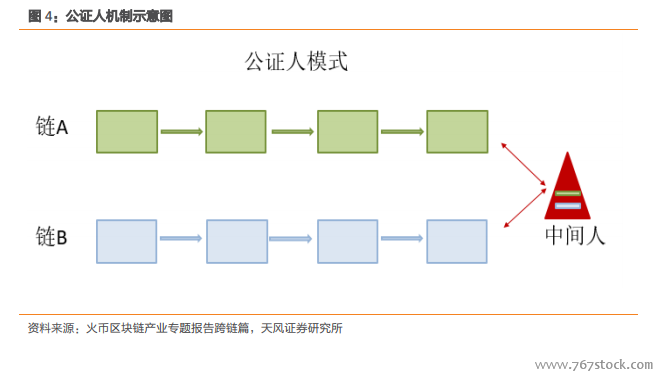

歷史進程。跨鏈技術最早于 2012 年 ripple 發布的 Interledger Protocol 中出現,通過公證人機制實現跨賬本轉賬,首次提出跨賬本互操作方案。2013 年由比特幣社區 Blockstream 公司首次提出跨鏈側鏈方案,通過雙向掛鉤(Two-way peg)機制實現主鏈與側鏈之間進行流通;2014年 10 月側鏈協議在白皮書《Enabling Blockchain Innovations with Pegged Sidechains》中公開。在側鏈的理論和技術基礎之上,2014年Tendermint團隊首次提出跨鏈(cross-chain)概念。2015 年比特幣閃電網絡(Lightning Network)發布,通過哈希時間鎖(HashedTimelock)機制,實現比特幣鏈下快速交易通道。2016 年 BTC Relay 白皮書發布,基于跨鏈中繼實現比特幣向以太坊單向連接。2017 年,Polkadot 和 Cosmos 提出跨鏈基礎設施中繼平臺方案。同年,Wanchain 和 Fusion 提出分布式控制權限管理實現跨鏈技術。2017 年12 月,閃電網絡正式在比特幣主網推出,并完成第一筆交易。2018 年受制于技術難度以及整體市場環境的影響,跨鏈技術上未有明顯突破性進展,多數項目仍處于開發階段。

整體市場情況。從整體情況看,跨鏈項目可以分為三大類:最早出現的跨鏈項目在設計上專注于交易和金融服務,借助跨鏈技術來提高區塊鏈的拓展性或者實現跨鏈支付的功能;第二類跨鏈項目主要作為其他區塊鏈的跨鏈基礎設施,比如 Polkadot、Cosmos 等項目;最后一類是針對DApp 提供模式化的跨鏈接口,為 DApp 實現多條鏈的兼容,這類跨鏈項目主要以 Ark、Arcblock 為代表。

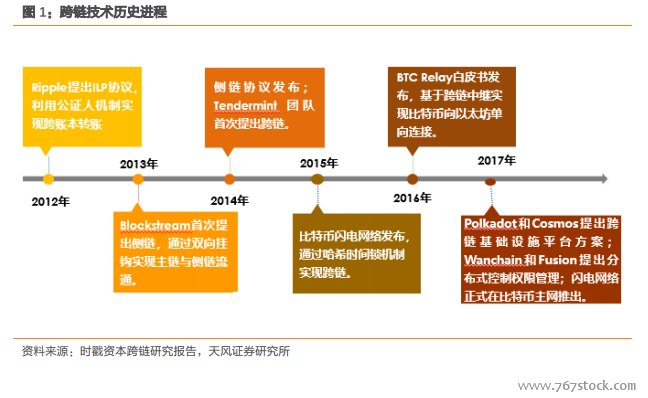

跨鏈的基礎需求。跨鏈基礎需求包括資產兌換和資產轉移。資產兌換即需要將一條鏈上資產(token)兌換成等值的另一條鏈上資產(token)。資產轉移則是將鏈上的資產(token)轉移至另一條區塊鏈上,即需要將原有鏈上的資產進行鎖定,并在另一條鏈上重新鑄造等量等值的資產(token),以此來實現資產轉移。資產兌換中每條鏈的資產總量是不變的,只是資產所有權發生改變,且所有權的變更需要同時發生;但資產轉移是資產價值的轉移,各鏈中的資產總量隨著發生相應的增減。無論對于資產轉移還是資產兌換,最重要的在于如何保障跨鏈交易的原子性,即交易要么成功,要么失敗,不存在第三種中間狀態。