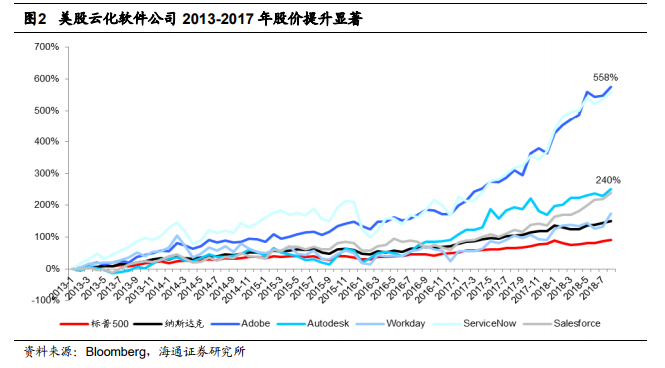

2013-2017:云化軟件,過去 5 年美股的超級周期。美國云計算從 2000 年左右開始發展,前期經歷了虛擬化、分布式計算等云計算所需的基礎技術不斷完善,以及 PaaS(平臺即服務)的出現來為云化軟件提供開發應用平臺等一系列的發展過程。

微觀:企業上云積極性不斷增加。從微觀的企業層面來看,2013 年前后,云計算支出占企業所有 IT 支出的比例顯著增加;此外,在一些細分領域,如 TMT、零售和消費品等行業,云服務的滲透率增加了近 20 個百分點,用戶市場對云化軟件的認可度達到了高水平。

我國信息化建設認知長期落后。2004-2016 年間,相比美國和日本,我國 IT 行業產業對 GDP 的貢獻比重不超過 3%,日本則一直保持在 5%左右,美國 IT 行業占比則達到了 6%左右。核心原因在于我國對信息化認知程度不高,企業對信息化通常有四大誤區:1、認為公司規模不大,人力成本最靠譜;2、信息化是個無底洞,投入不可控;3、系統擱臵,軟件根本不適合業務;4、信息孤島已產生,拒絕從頭做起,四大誤區導致了IT 產業難以趕超美國日本。

移動互聯網時代完成彎道超車。根據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)近期發布的第 41 次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》,截至 2017 年 12 月,我國手機網民規模達7.53 億人,網民中使用手機上網人群的占比由 2016 年的 95.1%提升至 97.5%。臺式電腦、筆記本電腦的使用率均出現下降,手機不斷擠占其他個人上網設備的使用。而美國的移動互聯網占比為 57%,遠遠低于我國,因此從移動互聯網滲透率上看,在移動互聯網時代我國已經有了在信息化建設超越美國的基礎。

我國的工程師紅利依然存在。盡管近年來我國人力成本節節攀升,但相比美國依然存在差距,上海是中國目前互聯網發展最好的城市之一,目前上海軟件工程師平均工資最高為 12450 人民幣/每月。從美國招聘網站 glassdoor 得知,美國全國軟件工程師平均工資顯示為 104463 美元/每年,按每月計算平均 8300 美元,換成人民幣大概 53000人民幣(按匯率人民幣:美元=1:6.4),高出上海 4 倍之多,相較其他城市可能達到更高,因此我國擁有發展信息化的人力儲備。