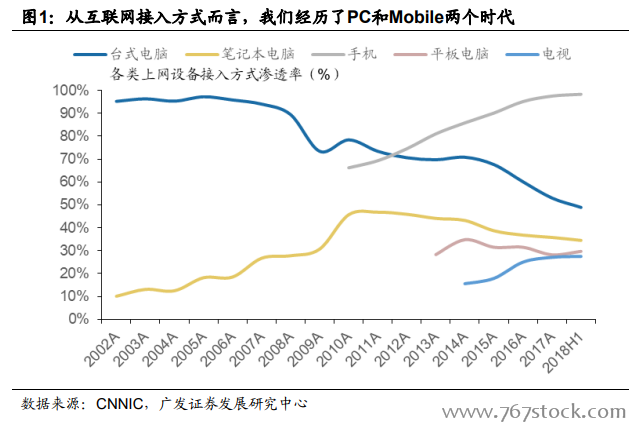

我國過去二十年主要經歷了PC(桌面)互聯網和Mobile(移動)兩次互聯網浪潮。1994年中國第一個全國性TCP/IP互聯網工程建成,開始標志中國進入互聯網。但直到1999年前后,隨著門戶網站的出現和電腦的逐漸普及,我國正式開始正式進入民用互聯網時代。CNNIC從1997年開始每年會發布《中國互聯網絡發展狀況統計報告》,從CNNIC統計的互聯網接入方式來看,2011年之前,用戶接入互聯網的主要途徑是電腦(臺式和筆記本),而2011年通過智能手機上網的比例達到了69.3%,并在2012年正式以74.5%超過了臺式電腦的70.6%,宣告移動互聯網時代來臨。根據傳播學的“擴散S曲線理論”,一種新產品或服務一般會經歷“起步→滲透率迅速提升→逐漸飽和”的曲線推移,我們從三個維度(人口紅利、時長流量、應用供給)分析,發現PC和移動互聯網兩次都呈現了這樣的過程。因此本篇報告希望主要通過對于CNNIC統計數據的總結,將移動互聯網與PC互聯網進行對標,討論兩次互聯網浪潮的異同和各個階段的投資機會。

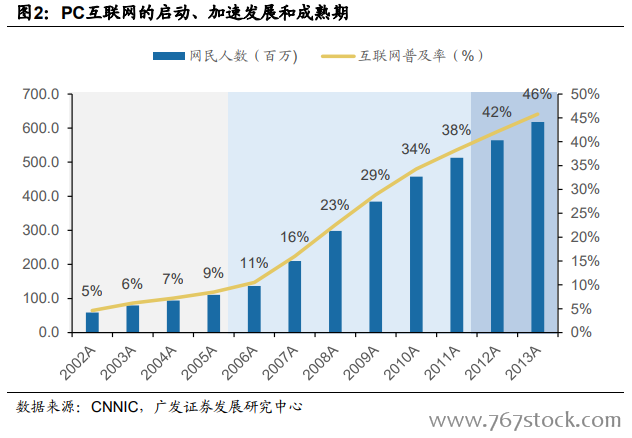

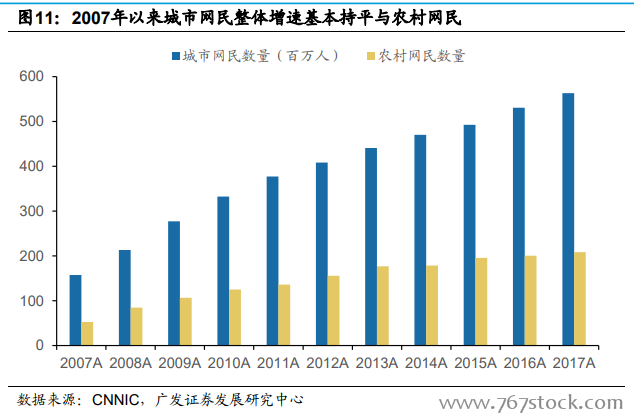

用戶數量上,PC互聯網基本上于2012年前后走完了S形曲線。根據CNNIC的數據,截止到1999年12月31日,中國的上網用戶數約為890萬;到2005年,中國的網民數量達到了1.11億人,在人口中的滲透率達到了9%左右。根據傳播學中的“擴散S曲線理論”,當一種新產品在其潛在市場中占據10-25%份額之際,擴散率就將急劇上升。2006年互聯網開始加速在人群中滲透增長;2005-2011年期間,互聯網網民CAGR達到30%,網民數量突破5.1億人,在中國人口中的滲透率達到38%以上;其后,依靠電腦帶來的用戶增長開始逐漸放緩,增量用戶的主要推動力開始切換為智能手機。

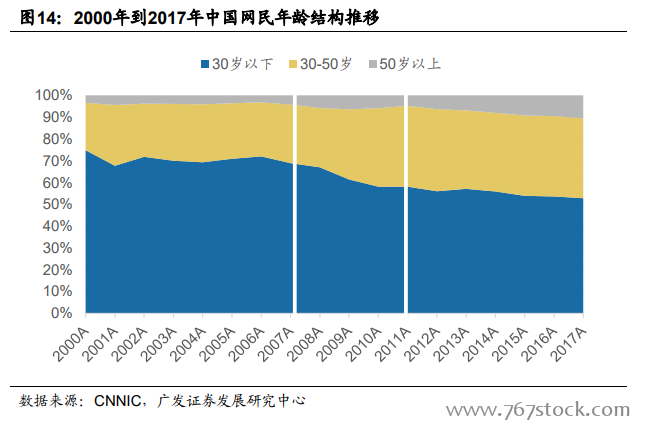

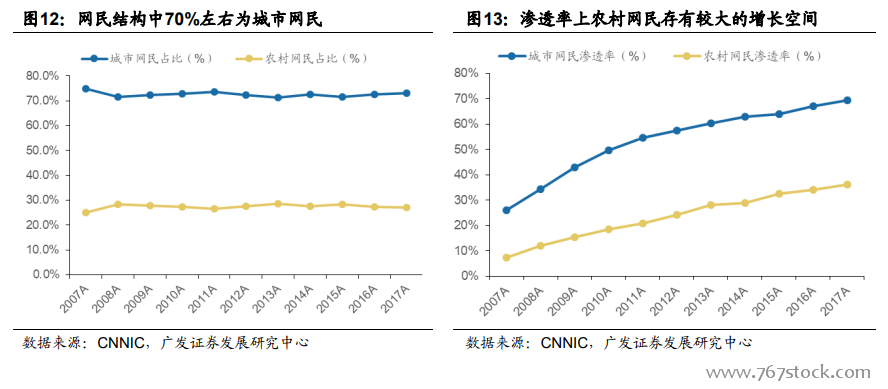

移動互聯網在用戶的滲透上速度更快,并基本上于2017年進入成熟期。2010年喬布斯在美國發布了跨時代的產品智能手機iPhone4,標志著世界開始進入移動互聯網時代。而中國進入移動互聯網的時代稍稍晚一些,部分人認為開始的標志為2011年小米手機發布。根據CNNIC的數據,2007年到2017年十年間手機網民的CAGR為31%,2017年正式達到7.5億人,如果我們以手機網民占網民的比例計算,2015年就已經有超過9成的網民也通過智能手機上網,2017年這一比例達到了97%,這就意味著網民增長的主要驅動力已經切換為智能手機。

除了對于網民絕對數量上的爭奪,兩場互聯網浪潮同樣將用戶的時長搬到了線上。在2012年之前,可以明顯看出PC端對于用戶上網時長拉動的S形曲線。截至2012年,單個網民平均每周花在網上的時間達到20.5小時,已經是2001年8.5小時的2.4倍,日均的上網時長達到了接近3小時;增長的主要時間段是在2001年-2008年,時長翻了兩番,其后僅增長了10%多。

移動端的出現再次加速了用戶線上時長的增長趨勢。2012年-2015年,網民的每周上網時長從20.6小時上升至26.2個小時,增速達到28%。而我們根據Quest Mobile的披露數據來看,14Q1-18Q2,移動互聯網單用戶周均使用時長從最開始的12個小時上升至了18Q2的34個小時,單日上網時長已經接近5小時。Netflix的CEO曾經表示作為流媒體,公司真正的競爭對手是人的睡眠。如今國內移動互聯網在用戶單日24小時的占比已超過20%,也面臨與睡眠搶時間的問題,我們預計后續的增速將逐漸放緩。