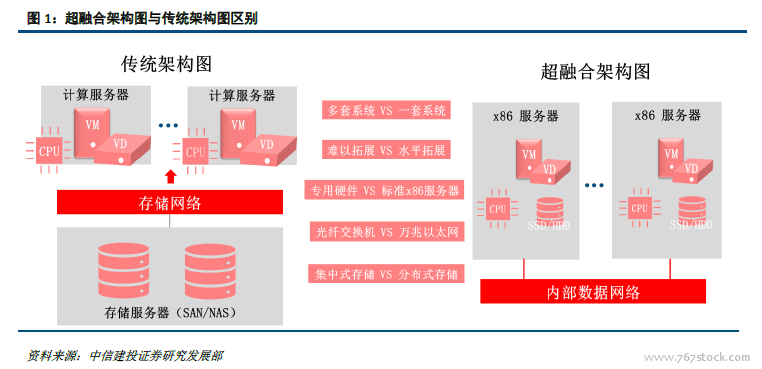

超融合:計算+網絡+存儲緊密融合的虛擬化IT架構。超融合架構(Hyper-Converged Infrastructure, 縮寫HCI)是將計算、網絡和存儲等深度融合到一臺標準x86服務器上,形成一個標準化的超融合單元,多個超融合單元通過網絡匯聚成數據中心,形成IT基礎架構,并通過統一的WEB管理平臺實現可視化集中運維管理的新架構。在超融合架構下,云中所有的虛擬部件都可以被軟件所定義、管理和監控,能夠充分發揮CPU、硬盤、網卡的最佳性能,并實現計算池和存儲池的管理及資源分配。

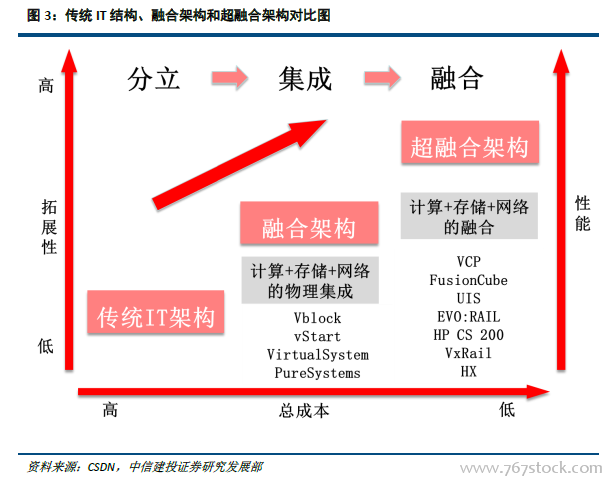

從融合到超融合,前世今生。在超融合(Hyperconverged)概念提出之前,融合(Converged)就已是市場的寵兒。在IDC和Gartner的報告中,都不約而同地把超融合系統放在了融合系統的分支的位置上。IDC將融合系統分為三類:集成系統(Integrated Systems)、認證參考系統(Certified Reference Systems)和超融合系統(Hyperconverged Systems)。集成系統和認證參考系統的區別就在于供應廠商是一家還是多家。對應的,Gartner將融合系統分為四類:集成基礎設施(Integrated Infrastructure)系統、參考架構(Reference Architecture)系統、集成堆棧(Integrated Stack)系統和超融合集成(Hyperconverged Integrated)系統。前兩類和IDC定義類似,第三類集成堆棧系統為集成設施系統加上應用軟件,如Oracle的Exadata數據庫一體機。超融合系統與其他分支不同在于,其緊密融合了計算和存儲,存儲由虛擬機而非物理機來控制,并將分散的存儲資源統一為存儲池,再提供給Hypervisor創建應用虛擬機。

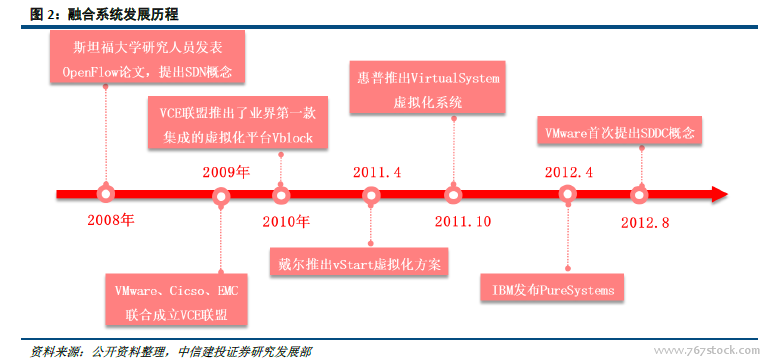

好雨知時節,“融合”應勢而生。在本世紀初,隨著以VMware為代表的虛擬化技術的興起,服務器、存儲和網絡等均已支持虛擬化技術。2008年,斯坦福大學Nick McKeown教授團隊,基于OpenFlow為網絡帶來的可編程的特性,提出了SDN(Software Defined Network,軟件定義網絡)的概念。2009年,SDN概念入圍MIT Technology View十大突破性技術,自此獲得學術界和產業界的廣泛認可。

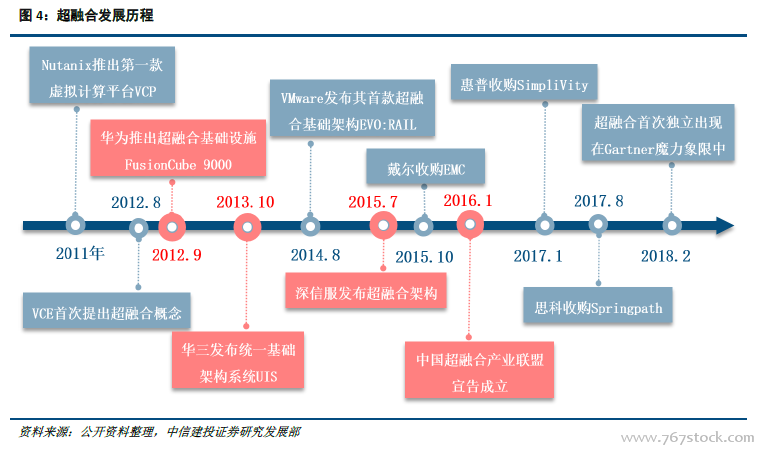

當春乃發生,“超融合”方興未艾。雖然融合系統提供了預集成、預驗證的全套解決方案,簡化了用戶的采購、部署、運維等環節。但是,各大組成部分只是“粘貼”在一起,并沒有實現真正的“融合”,計算和存儲依然是分立存在的,相當于是在一個機柜里的物理設備的系統集成。基于此,2012年8月,VCE CTO辦公室的Steve Chambers在其博客上首次提出超融合(Hyper Converged)的概念。在向超融合發展中,計算和存儲才算是真正“融合”一體,逐漸演變為在同一個標準x86服務器硬件資源上實現計算和存儲功能,封裝成單一的、高度虛擬化的解決方案,且各節點間沒有明確的計算和存儲的分工。

內部驅動,超融合總成本下降愈六成。新經濟時代下,目前傳統架構的建設通常對服務器、存儲、網絡設備、平臺及應用軟件等部件獨立采購,而后再集成。然而隨著云數據中心規模的不斷擴大,傳統構架的部署和后期的運維會使企業耗費過多的人力物力,進而導致IT效率低下,終將阻礙業務發展。超融合通過將x86服務器打造成通用的共享硬件基礎架構,將服務器、存儲、網絡設備、平臺及應用軟件等合為一體,大大簡化了IT結構和運營效率,有效降低了長期運維和時間價值成本。以Wikibon的研究報告為例,其在全面比較超融合架構和傳統架構之后,得出結論:超融合架構相比于傳統架構共節省成本890萬美元,占傳統架構總成本的66%。其中3年的運維成本降低了36%,3年的時間價值成本降低了77%。