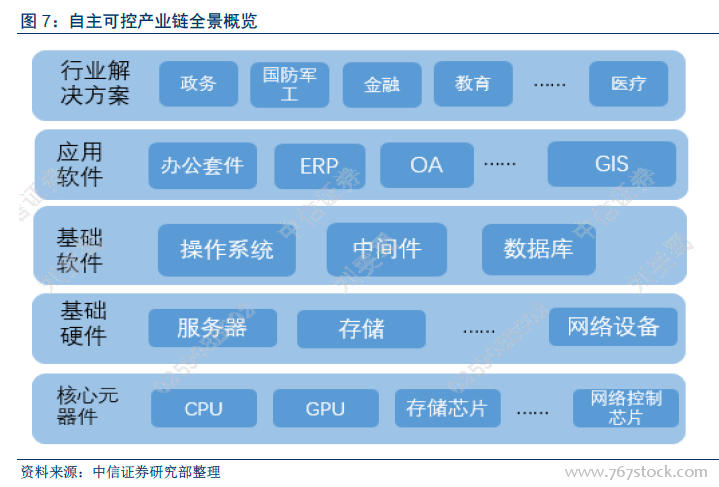

實現從信息終端到應用軟件的自主可控是保障網絡安全、信息安全的前提。可控性是實現信息安全的五個安全目標之一,自主性是指核心技術、關鍵零部件、各類軟件全都實現自研和自造。自主可控是指依靠自身研發設計,全面掌握產品核心技術,實現信息系統從硬件到軟件的自主研發、生產、升級、維護的全程可控。

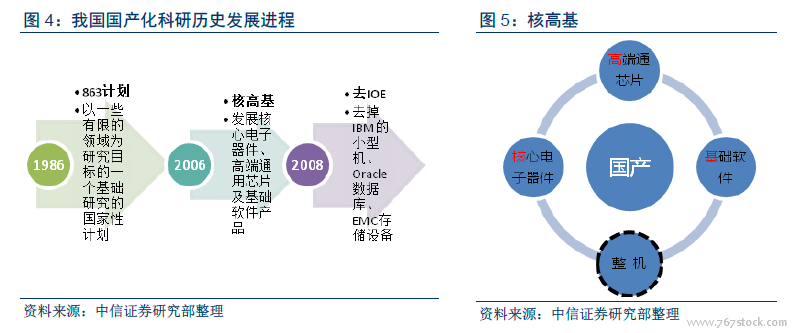

我國信息領域核心技術已有20 多年的積累。早在1986 年,我國開始了 “863 計劃”(高技術研究發展計劃),旨在提高我國自主創新能力,堅持戰略性、前沿性和前瞻性。2006年,國務院發布的《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020 年)》中“核高基”與載人航天、探月工程并列的16 個重大科技專項之一。

“核高基”為現階段自主可控發展奠定較好基礎。初步統計,截至2017 年,共有近500家單位參與專項研發,累計投入5 萬研發人員,申請專利8900 余項,發布標準700 余項,新增產值1300 多億元。在重大專項支持下,核心電子器件與國外差距由15 年以上縮短到5年。支撐裝備核心電子器件自主保障率從不足30%提升到85%以上。飛騰、龍芯、申威和兆芯等CPU 的單核性能比“十二五”初期提高了5 倍。移動終端CPU 設計技術已與國際主流水平同步。

長期看,國際形勢變化和各類信息安全事件敲響警鐘。近年來,Windows 藍屏事件、“棱鏡門”電子監控事件、Windows XP 停止提供服務、Windows 8 存在重大安全漏洞、硬盤被植入間諜軟件等關乎個人隱私、信息和網絡安全的事件頻繁發生,這些安全事件嚴重危害了個人和企業的經濟利益、生命安全,甚至是國家的政治安全。因此,信息安全泄露事件的頻發也刺激著國家和企業對信息安全產品的需求。

在經濟上,收購頻頻失敗,技術發展上受制于人。隨著我國經濟實力不斷增強,政治地位不斷上升,中美在政治、經濟等方面均發生大量的摩擦。近年來,美國對我國企業在美并購設置了多重防線,特別是在高科技領域:如紫光收購美國西部數據受阻、華為收購三葉遇挫、仙童半導體拒絕華潤和清芯華創聯合收購要約等。讓我們逐漸意識到如果不掌握核心技術,往往會受制于人,在國家間的博弈中處于劣勢。