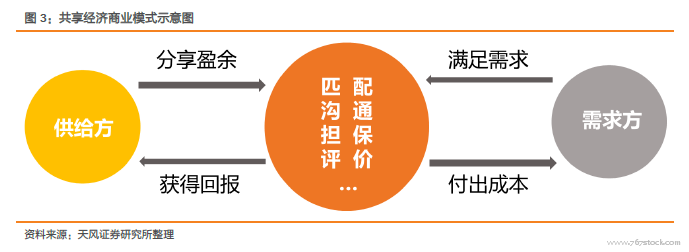

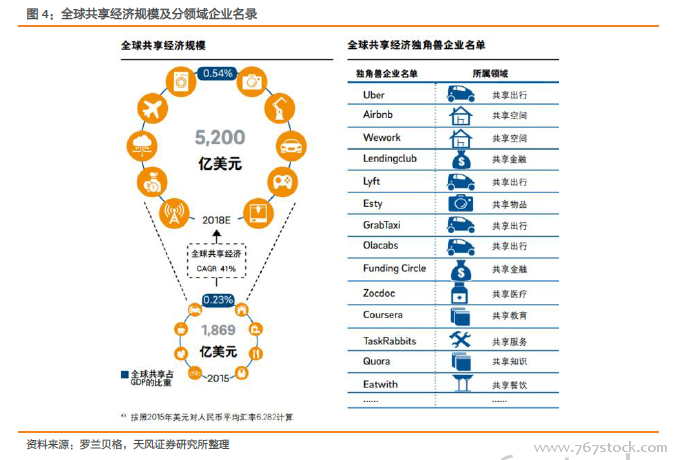

網約車平臺起源于共享經濟。真實的共享經濟,其本質在于整合供給側分散的閑置物品或服務者,以提升資源利用率為核心的服務式經營,讓其以較低的價格提供產品或服務。供需雙方以不同的方式付出和收益,共同享受經濟紅利。1978年,美國伊利諾伊大學教授提出這一新興概念,但是,共享經濟的流行卻是在最近的十余年,羅蘭貝格研究顯示人均GDP超過5000美元,民眾消費需求和理念隨之升級,以服務為核心的升級需求也將進入發展黃金期。

我國城市限牌/限行和高昂的養車成本催生共享出行熱潮。近年來,我國部分城市采取限行、限牌措施,為購車帶來了較大阻礙,同時油價和日常停車費以及汽車保險、養護、維修等費用高昂,造成了較高的養車成本。上篇專車報告中曾提到北京市擁有300多萬的私家車,但道路上行駛的私家車單車上座率僅為1.2人/車左右。

城市限牌限行和高昂的養車成本催生了共享出行模式的熱潮。在共享理念下,私家車出行減少,人們的購車意愿下降,專車作為一種出行共享模式,能夠很好地滿足人們私家車出行、私人購車的本質需求。使用專車的成本要低于自己擁有私家車,在上海,平均每單專車預約服務費為36元,而上海年均擁有汽車的成本為66,910元,也就是說這些錢可以在上海每天享受5次私家車預約服務,已經遠遠超越了大多數用戶的用車需求。

從無序到規范,然而,共享模式漸行漸遠,出租模式或成主流。新生事物惹爭議,專車在發展初期受到了出租車行業的打壓和國家政策的限制。2016年7月交通部首次正式明確網約車合法地位,網約車運營本邁入一個有法可依的時代。然而,在網約車合法化并納入政府監管之后,一波三折,地方政府開始限制,通過高門檻限制供給,實則去共享化。當前網約車的發展很難說已進入到“健康有序”和“蓬勃發展”的狀態之中。

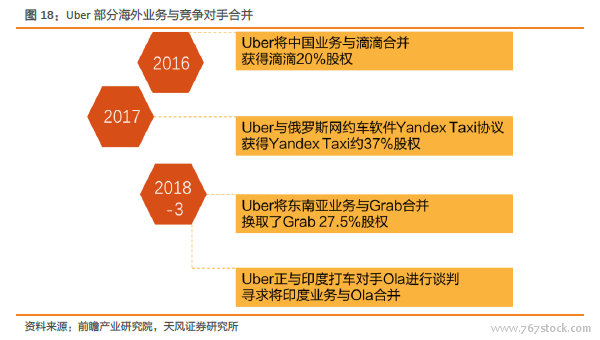

網約車市場的競爭格局經歷了打車軟件的戰國群雄到兩強爭霸,專車時代因為加入Uber、神州后形成三足鼎立的局面,到最后滴滴一騎絕塵的領先。分析背后的原因,打車/專車軟件企業的開發成本、技術含量并不高,市場推廣成為打車/專車軟件企業能否生存下來的關鍵力量,而地推成功與否、流量獲客拿到與否背后的核心要素則是資本。